Weiterlesen Tieffluguntersuchung Norddeutschland

© ProLitteris, Josef Estermann, Grafiken von Vera Rothamel

Erstveröffentlichung Kriminologisches Bulletin, 10. Jg., Nr. 2

von Josef Estermann, Dr. phil., lic. iur. Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin

Die Frage nach der Bedeutung von Erziehungsheimen und -anstalten für die Ausprägung krimineller Karrieren nimmt in der praktischen Auseinandersetzung mit kriminellem Verhalten und Kriminalisierung einen breiten Raum ein. Einerseits wird die Ansicht vertreten, dass die Internierung eine erzieherische Massnahme darstellt, die kriminelle Karrieren verhindern kann. Dies entspräche auch dem Auftrag der Art. 84 Ziff. 1 und 91 Ziff. 1 StGB, analog zu Art. 37 Ziff. 1 StGB. Dabei wird in der Regel zugegeben, dass Erziehungsheimzöglinge möglicherweise in ihrem späteren Leben eher straffällig werden als ihre nichtinternierten Altersgenossen, was den Kern der Auseinandersetzung ausmacht.

Die Empirie legt die Vermutung nahe, dass jede erfolgte Internierung eine weitere wahrscheinlicher macht. (1) Schätzungen und empirische Untersuchungen verschiedener methodischer Ausrichtung und unterschiedlicher Sorgfaltsansprüchen weisen einen Anteil von nur 30 bis 50 % Legalbewährungen aus. Gerade in der Diskussion um die Jugendkriminalität spielt es nun eine grosse Rolle, ob geschlossene Heime zu Recht als Brutstätten krimineller Karrieren gelten können, oder ob sich kriminelle Karrieren unabhängig von Heimaufenthalten entwickeln. Ist ersteres der Fall, müsste die Kriminalpolitik auf eine massive Einschränkung von freiheitsentziehenden Jugendstrafen und Heimeinweisungen jeglicher Art drängen, und das nicht nur, weil die Kosten von Erziehungsheimen und diejenigen späterer Karrieren ausserordentlich hoch sind. Betrachtet man nämlich den vorübergehenden Charakter einmaliger Abweichung (2) im allgemeinen und jugendlicher Verhaltensweisen im besonderen, besteht die Gefahr, durch eine harte Sanktion bestimmte unerwünschte Verhaltensweisen und bestimmte gesellschaftliche Reaktionsmuster bei und gegenüber jugendlichen Straffälligen zu verfestigen. Oder anders gesagt: der freiheitsentziehende Straf- bzw. Massnahmevollzug an Jugendlichen könnte „hartgesottene Kriminelle“ mitproduzieren.

Zu diesem Thema wurden im Kriminologischen Bulletin in den letzten Jahren einige Artikel publiziert. R. Furger (KBull 10. Jg. Nr. 1, Juni 1984) beachtet leider in seinem für die praktische Arbeit in geschlossenen Heimen sehr nützliche Artikel „Diagnostische und therapeutische Aspekte der Jugendkriminalität“ die Voraussetzungen für die Internierung selber, den ganzen sozio-ökonomischen Kontext des Erziehungsheimwesens, zu wenig und macht dementsprechend auch keine expliziten Deinstitutionalisierungsvorschläge. So beleuchtet beispielsweise die Hervorhebung der Bedeutung eines späteren Arbeitgebers für den Zögling (S. 91) schlussendlich nur den sozio-ökonomischen Kontext der Institution: Welches Kind aus den oberen Schichten landet denn schon im Erziehungsheim und muss seinen Lebensweg vom Arbeitgeber abhängig machen? Misslich erscheint mir auch das Fehlen von Analyse und Kritik des Verwahrlosungsbegriffs. Seine Warnung vor individueller Prognostik hingegen (S. 91f) kann ich in diesem Aufsatz sowohl theoretisch wie empirisch nur gutheissen, werde aber für die Institution des Erziehungsheims selber eine Wirkungsprognose erstellen.

Im Kriminologischen Bulletin wurde auch versucht, eine positive Wirkung von Erziehungsheimaufenthalten auf den Lebensweg nachzuweisen. M. Boehlen (KBull 8. Jg. Nr. 2, Dezember 1982) feiert den Umstand, dass 53,6 % der unter ihrer Mitwirkung in Erziehungsheimen und -anstalten untergebrachten „delinquenten Jugendlichen“ sieben bis sechzehn Jahre nach ihrer Entlassung noch immer nicht zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurden (S. 7f). Bei der Operationalisierung der Bewährung allerdings reiht sich eine petitio principii an die andere. Nachdem die berufliche Stellung als Konstituens der sogenannten Arbeitsbewährung festgeschrieben wird, soll die berufliche Stellung die Arbeitsbewährung erklären (S. 11f); nachdem die Ehe als Indikator für soziale Bewährung herangezogen wird, soll sie einen positiven Einfluss auf die Bewährung selber haben (S. 11f) etc. Der offensichtliche Mangel an Kenntnissen in empirischer Sozialforschung (so wird z.B. behauptet, Chi Quadrat sei als Test angewendet worden, obwohl die Werte nirgends ausgewiesen sind, wird der Anschein erweckt, diskrete Hypothesen über Zellenbesetzungen seien getestet worden, was der Chi Quadrat-Test allerdings nicht leisten kann) hindert die Autorin nicht, die methodisch sehr viel höher entwickelten Untersuchungen von Blum und Lusser als widerlegt zu bezeichnen. Lusser’s richtiger und im vorliegenden Aufsatz weiterverfolgter Ansatz, jugendliche Straffällige mit und ohne Erziehungsheimaufenthalt zu vergleichen, soll dessen Ergebnisse als unzutreffend erscheinen lassen (S. 13), indem behauptet wird, es würden zwei nicht vergleichbare Gruppen verglichen. Dies obwohl es dem tertium comparationis (Straffälligkeit bzw. aktenkundige Auffälligkeit) in keiner Weise an Stringenz mangelt. In der Schlussfolgerung spricht Boehlen «schwer abnormen Persönlichkeiten» jede Chance der Bewährung ab (S. 20), so dass für ihre Untersuchung nur noch die intime Kenntnis und an und für sich richtige Auswahl der Stichprobe positiv angemerkt werden kann.

Valide Ergebnisse hingegen lassen sich von dem Ansatz des Pädagogischen Instituts der Universität Zürich erwarten (Hannes Tanner, KBull 9. Jg. Nr. 1, Juni 1983, S. 61-77). Diese Langzeituntersuchung bezieht sich auf Heiminsassen beginnend bei ihrer Einweisung bis hin zu einem Zeitraum von fünf Jahren nach ihrer Entlassung. Eine Verkürzung dieses Zeitraumes, der wegen Mittelknappheit droht, würde den Aussagewert der Untersuchung allerdings über Massen mindern.

Besonders interessant ist das Forschungsprojekt von Nicolas Queloz (KBull 10. Jg. Nr. 1, Juni 1984, S. 57-71), der wohl in der Schweiz erstmalig (ähnliche Designs wurden in den USA schon vor 20 Jahren mit Erfolg angewendet, in der Bundesrepublik seit 1972) mittels eines konsequenten Reaktionsansatzes die Selektionskriterien der Instanzen in Zusammenhang mit sozialen Merkmalen auffälliger Jugendlicher setzt.

Die Daten, die ich in diesem Artikel zur Thesenprüfung verwende, stammen aus den Untersuchungen zum Schweizerischen Strafvollzug und wurden zwischen 1972 und 1974 unter der Leitung der Professoren Stratenwerth, Noll und Schultz gesammelt (3). Es handelt sich dabei um repräsentative Daten über Strafgefangene in Vollzugsanstalten (keine Untersuchungs- und Bezirksgefängnisse), also um eine geeignete Population zur Überprüfung der Frage nach einer eventuellen Förderung oder aber Verhinderung krimineller Karrieren durch Erziehungsheime, nämlich die Population derer, die entweder am Anfang (mit der Chance des Abbruchs) oder aber mitten in einer Karriere stecken. Dabei ist allerdings zu beachten, dass schlussendlich nur eine lückenlose wissenschaftliche Verfolgung lege artis des Lebenslaufs einer genügend grossen Anzahl (ungefähr 300 – 400) jugendlicher Auffälliger mit und ohne Erziehungsheimaufenthalt sowie einer Kontrollgruppe über einen Zeitraum von ungefähr 20 Jahren über jeden methodischen Zweifel erhaben wäre. Die hier untersuchte Population beinhaltet leider nur eine „negative Auswahl“, nämlich diejenigen Personen, die später tatsächlich ins Gefängnis eingewiesen wurden. Für die zu überprüfenden Hypothesen reicht diese Basis jedoch aus.

Wir wollen nun die These überprüfen, dass entsprechend dem gesetzlichen Auftrag das Erziehungsheim einen wohltuenden Einfluss auf die spätere Entwicklung des Zöglings habe.

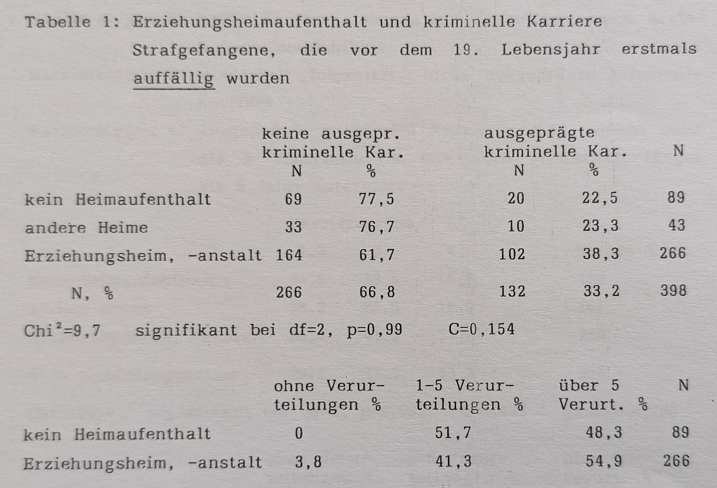

Das würde bedeuten, dass Jugendliche, die auffällig geworden sind und im Erziehungsheim waren, eine bessere Legalbewährung aufweisen, als Jugendliche, die keiner oder einer nicht freiheitsentziehenden Massnahme unterworfen wurden. Anhand der Strafgefangenendaten lässt sich nun überprüfen, ob diese These zutrifft oder ob das Erziehungsheim die kriminelle Karriere begünstigt. In einem ersten Schritt überprüfe ich den Zusammenhang zwischen Erziehungsheimaufenthalt und Karriere nur für die Strafgefangenen, die vor dem 19. Lebensjahr auffällig wurden (Tabelle 1).

Als Kriterium für die Auffalligkeit wähle ich den ersten Kontakt mit Instanzen sozialer Kontrolle (erste Verurteilung oder erste Internierung, Erziehungsheim und -anstalt wurden nicht getrennt erfasst, als Aufenthalte wurden nur solche von mindestens sechsmonatiger Dauer berücksichtigt). Eine ausgeprägte Karriere liegt vor, wenn der Strafgefangene sowohl mehr als fünfmal verurteilt wurde wie auch gesamthaft über 5 Jahre interniert war. Die Analyse bezieht sich in diesem Schritt nur auf Strafgefangene, die vor dem 19. Lebensjahr auffällig wurden, das sind 43 % der Strafgefangenen überhaupt. Die Altersgrenze folgt aus Art. 89 StGB, mithin der Anwendbarkeit des Jugendstrafrechts. Gemäss Art. 91 StGB kann der Richter bei erstmaliger, unter Umständen auch wiederholter und schwerwiegendster krimineller Auffälligkeit immer auch auf Unterbringung in einer geeigneten (auch der eigenen) Familie oder auf blosse Erziehungshilfe erkennen.

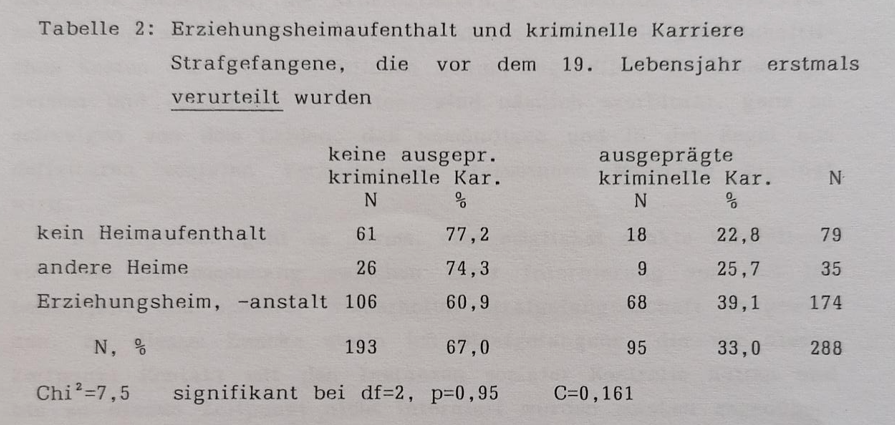

Anhand der Tabelle 1 kann die Hypothese, dass ein Erziehungsheimaufenthalt einen günstigen Einfluss auf den Verlauf der kriminellen Karriere hätte, nicht bestätigt werden. Selbst Strafgefangene, die bloss in anderen Heimen waren (Kinder- und Waisenheime, Internate, Spitäler), sind später häufiger (wenn auch nicht signifikant häufiger) und länger im Gefängnis, weisen also eher eine ausgeprägte kriminelle Karriere auf. Der Unterschied zu den Strafgefangenen ohne Heimerfahrung ist jedoch minim, während die Bedeutung des Erziehungsheims offensichtlich wird. Betrachtet man den Einfluss des Erziehungsheimes auf die Anzahl der Verurteilungen, ergibt sich für die Zöglinge eine erhöhte Verurteilungswahrscheinlichkeit, deren Effekt sich mit einer durchschnittlich höheren Gesamtinternierungsdauer verbindet. Auffällig ist, dass ein Teil der Zöglinge ohne Verurteilung, also durch administrative Einweisung oder vorzeitigen Strafantritt den Weg ins Gefängnis gefunden hat. Ähnliche Ergebnisse zeigen sich, wenn nur Strafgefangene berücksichtigt werden, die vor dem 19. Lebensjahr erstmals verurteilt wurden (Tabelle 2).

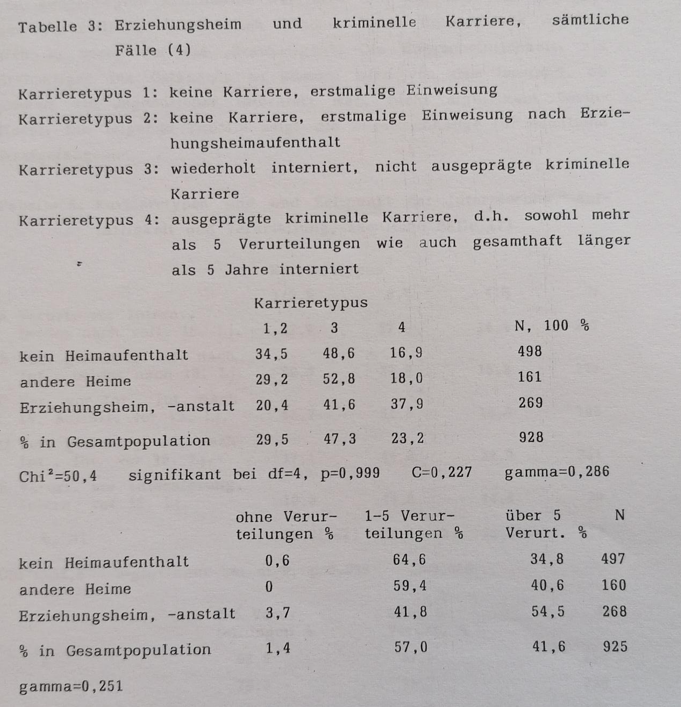

Diese beiden Ergebnisse würden eigentlich ausreichen, um die Ausgangshypothese zu verwerfen, denn sie beziehen sich auf einen Vergleich von zwei (bzw. drei) Gruppen mit den (theoretisch) gleichen Voraussetzungen: Es sind Leute, die in jugendlichem Alter auffällig oder verurteilt wurden. Die einen kamen in eine Anstalt, die andern wurden in Freiheit belassen. Von den einen fanden sich 38 bis 39 % als ausgeprägte Karrieristen im Gefängnis wieder von den andern nur 22 bis 23 %. Von einem Erfolg des Erziehungsheims und der Erziehungsanstalt können wir nicht sprechen. Die gegenteilige Hypothese muss angenommen werden, und die karrierefördernde Wirkung von Heimaufenthalten bestätigt sich, wenn wir die Verteilung dieser Internierungen bei der gesamten Population der Strafgefangenen betrachten (Tabelle 3). Im Sinne einer interaktionistischen Kriminologie gründet die erhöhte Karrierewahrscheinlichkeit bei Erziehungsheimzöglingen keinesfalls allein auf deren eventuellen negativen Verhaltensweisen, sondern ist auch eine Folge der Einweisung selber und deren Auswirkungen im sozialen, ökonomischen und kriminalisierungsbezogenen Teil des Lebenslaufs.

Der Zusammenhang zwischen Heim und ausgeprägter Karriere ist mit gamma = 0,286 hochsignifikant. Während ehemalige Insassen von anderen als Erziehungsheimen eine nur schwach höhere Wahrscheinlichkeit für eine ausgeprägte kriminelle Karriere haben, sind 38 % der ehemaligen Erziehungsheim(-anstalt)zöglinge ausgeprägte Karrieristen, dagegen nur 17 % der Strafgefangenen ohne Heimerfahrung. Strafgefangene ohne Heimerfahrung sind in der Regel Erstmalige oder Wiederholungstäter mit kurzen Freiheitsstrafen und unter 6 Verurteilungen, Strafgefangene mit staatlich verordneter Erziehung in eigens dafür eingerichteten Heimen Karrieristen mit einer Gesamtinternierungsdauer von über fünf Jahren. Auf eine multivariate Überprüfung des Zusammenhangs verzichte ich an dieser Stelle (5). Solche Ergebnisse müssten es einer verantwortungsvollen Kriminalpolitik nahelegen, die Kriminalisierung Jugendlicher mittels Freiheitsentzug schlicht und ergreifend abzuschaffen. Die gesellschaftlichen Kosten des gesellschaftlichen Luxus, Jugendliche in Erziehungsheimen und -anstalten zu halten, sind nämlich exorbitant, ganz zu schweigen von dem Leiden, das unmündigen und in der Regel aus defizitären sozialen Verhältnissen stammenden Menschen zugefügt wird.

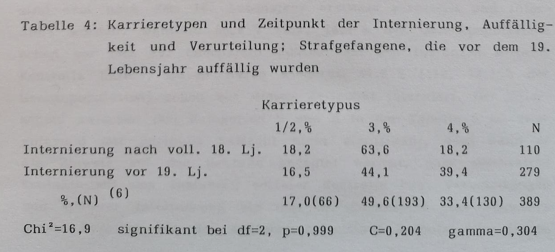

Im folgenden geht es darum, eine möglichst exakte Vorstellung von dem Zusammenhang zwischen einer Internierung vor dem 19. Lebensjahr und späterer wiederholter Strafgefangenschaft zu gewinnen. Zu diesem Zwecke stelle ich Strafgefangene, die vor diesem Zeitpunkt Kontakt mit den Instanzen sozialer Kontrolle hatten und bis zu diesem Zeitpunkt nicht interniert wurden solchen gegenüber, die vor dem 19. Lebensjahr in den zur Diskussion stehenden Anstalten und Heimen oder aber schon im Gefängnis waren. Falls das Erziehungsheim keinen negativen Einfluss auf die spätere Entwicklung hat, dürften sich die beiden Gruppen nicht unterscheiden.

35

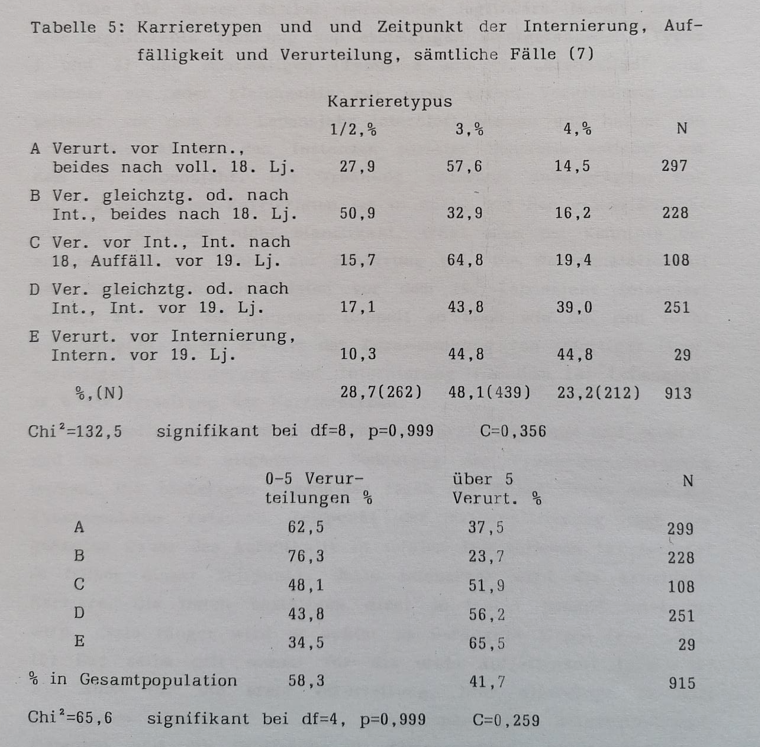

Es zeigt sich wie auch schon in den vorangegangenen Darstellungen, dass eine frühzeitige Internierung die Wahrscheinlichkeit von ausgeprägten kriminellen Karrieren und von mehr als fünfmaliger Verurteilung beträchtlich erhöht. Kaum Unterschiede ergeben sich in bezug auf die „Erstmaligen“. Die Wahrscheinlichkeit, als Erstmaliger ins Gefängnis zu kommen wird von dem Umstand, ob jemand als Jugendlicher interniert war, nicht signifikant beeinflusst. Die folgende Tabelle 5 zeigt die Zusammenhänge für sämtliche Strafgefangenen.

36

Auch die Analyse sämtlicher Strafgefangener zeigt, dass weniger der Zeitpunkt der ersten Verurteilung bei der Ausprägung krimineller Karrieren eine Rolle spielt, sondern in erster Linie der

Zeitpunkt der Internierung, bzw. die Einweisung in ein Erziehungsheim, in eine Erziehungsanstalt, in eine Arbeitserziehungsanstalt oder sogar in ein Gefängnis in jugendlichem Alter. Findet die erste Internierung erst später statt, sinkt die Wahrscheinlichkeit einer ausgeprägten kriminellen Karriere. Eine weniger wichtige Rolle spielt der Umstand, ob eine Verurteilung vor der Internierung erfolgt ist. Solche Vorverurteilungen können sowohl bedingte Freiheitsstrafen als auch einfache Bussen sein, so dass eine gesicherte Aussage über die Auswirkung einer Freiheitsstrafe auf Bewährung aufgrund der vorliegenden Daten nicht möglich ist. Festzuhalten bleibt, dass 44,3 % (116 bzw. 12,7 % der Gesamtpopulation) der erstmalig ins Gefängnis Eingewiesenen nicht vor dem 19. Lebensjahr verurteilt und im Zusammenhang mit ihrer ersten Verurteilung interniert wurden, also eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung erhielten. Diese Verurteilungen erfolgen in der Regel entweder aufgrund von Aburteilungen schwerwiegender Gewalt- und Eigentumsdelikte oder aufgrund von Militärdienstverweigerungsprozessen. 31,7 % der Erstmaligen weisen mindestens eine Vorverurteilung nach dem 18. Lebensjahr auf (83, bzw. 9,1 % der Gesamtpopulation), 24 % waren schon vor dem 19. Lebensjahr auffällig.

Bei den ausgeprägten kriminellen Karrieren ist das Verhältnis genau umgekehrt: Nur 37,8 % (80, 8,8 % der Gesamtpopulation) sind erst nach dem 18. Lebensjahr erstmals verurteilt und interniert worden, während 63,2 % (132, 14,4 % der Gesamtpopulation) schon vor dem 19. Lebensjahr Kontakt mit den Instanzen sozialer Kontrolle hatten, davon waren wiederum 84,8 % (112, 12,1 % der Gesamtpopulation) schon vor diesem Zeitpunkt interniert. Der Unterschied zwischen den Kategorien D und E in der Tabelle 5 ist zwar aufgrund der geringen Fallzahl nicht signifikant, doch kann er als Hinweis auf den Umstand gedeutet werden, dass mehrmalige Kontakte mit den Instanzen sozialer Kontrolle beziehungsweise Verurteilungen und späterer Internierung vor dem 19. Lebensjahr eine besonders grosse Hypothek für den späteren Lebenslauf bedeutet. In diesem Falle steigt die Wahrscheinlichkeit einer ausgeprägten kriminellen Karriere (44,6 % ausgeprägte Karrieristen in dieser Kategorie), während mehrmalige Kontakte mit den Instanzen bzw. Verurteilungen ohne Internierung vor dem 19. Lebensjahr (Kategorie C, 19,4 % ausgeprägte Karrieristen) eine kaum höhere Wahrscheinlichkeit mit sich bringt als Vorverurteilungen nach dem vollendeten 18. Lebensjahr (Kategorie A, 14,5 %). Der Zusammenhang zwischen Zeitpunkt der ersten Verurteilung, Auffälligkeit und Internierung mit der Anzahl der Verurteilungen ist analog strukturiert.

Das für diesen Artikel berechnete loglineare Modell ergibt eine signifikante Trennung von erstmaligen Strafgefangenen (Typus 1 und 2) und mehrmaligen (Typus 3 und 4). „Erstmalige“ sind seltener vor oder gleichzeitig mit ihrer ersten Verurteilung und seltener vor dem 19. Lebensjahr interniert worden und hatten den ersten Kontakt mit den Instanzen sozialer Kontrolle seltener vor dem 19. Lebensjahr. Die Trennung zwischen ausgeprägten und nicht ausgeprägten Karrieristen ist in bezug auf den ersten Kontakt mit den Instanzen nicht signifikant, trägt also bei Kenntnis der anderen Merkmale nichts zur Erklärung bei. Die Wahrscheinlichkeit der ausgeprägten Karrieristen vor dem 19. Lebensjahr interniert worden zu sein ist hingegen doppelt so hoch wie bei den nicht ausgeprägten. Dabei erklärt der Zusammenhang von sofortiger (bzw. vorheriger) Internierung und Internierung vor dem 19. Lebensjahr 36 % der Verteilung der Karrieretypen.

Wir sollten nun den Blick weg von Erziehungsheim und -anstalt und hin zu der allgemeinen Bedeutung der Frühkriminalisierung lenken. Die bisherigen Ergebnisse legen die These nahe, dass ein Zusammenhang zwischen Zeitpunkt der Kriminalisierung und der gesamten Dauer des Aufenthalts in totalen Institutionen (8) besteht: Je früher dieser Zeitpunkt, desto intensiver wird die kriminelle Karriere. Die Daten bestätigen dies: Je früher jemand interniert wird, desto länger wird er später im Gefängnis sitzen (r = -. 37). (9) Das selbe gilt sowohl für die erste Auffälligkeit (r = -. 29) wie auch für die erste Verurteilung, hier allerdings in weit geringerem Masse (r = -. 16). Setzt man den Korrelationskoeffizienten und die Skalierung in Alltagssprache um, heisst das, dass jedes Jahr früherer Internierung eine um durchschnittlich mindestens zwei Monat längere Gesamtinternierungsdauer mit sich bringt. (10) Interessant ist auch der enge und hochsignifikante Zusammenhang zwischen sozioökonomischer Lage der Eltern und Erziehungsheimeinweisung (gamma=0,493, eta=0,443) und Alter der ersten Internierung (gamma=0,250, eta=0,401): Sozial Benachteiligte werden eher ins Erziehungsheim eingewiesen und früher interniert. Oder wiederum alltagssprachlich umgesetzt: der blosse soziale Status der Eltern erklärt 19 % der Erziehungsheimeinweisungen. Von der Frühkriminalisierung ist hauptsächlich die Arbeiterjugend betroffen.

Die Analyse führt zur dringenden kriminalpolitischen Forderung der massiven Einschränkung sowohl der Heiminternierung wie auch der Frühkriminalisierung. Rechtspolitisch erfordert ist in erster Linie eine Revision des Jugendstrafrechts im Hinblick auf eine deutliche Erschwerung bis hin zur Abschaffung der freiheitsentziehenden Jugendstrafe.

Anmerkungen

1 Hinsch/Leirer/Steinert: Richter als Diagnostiker, in Steinert (Hsg.): Der Prozeß der Kriminalisierung, München 1973, S. 137

Höbbel, Dieter: Bewährung des statistischen Prognoseverfahrens im Jugendstrafrecht, Göttingen 1968

Estermann, Josef: Strafgefangene, Frankfurt/M u.a., 1984, S. 50ff und 91f

2 So etwa Eisenberg, Ulrich: Kriminologie, Köln u.a. 1979; auch Kurzeja, Dietmar: Jugendkriminalität und Verwahrlosung, Giessen 1976 (1.A. 1973), S. 196ff; Haferkamp, Hans: Kriminelle Karrieren Reinbek 1975, S. 190ff; als theoretische Grundlage Durkheim, Emile: Die Regeln der soziologischen Methode, Neuwied 1965, S. 155ff

3 Strathenwerth, Günter/Äbersold, Peter: Der schweizerische Strafvollzug – Progamm, Methode und Durchführung einer Untersuchung, Aarau/Frankfurt/M, 1976; Stratenwerth, Günter/Bernoulli, Andreas: Der schweizerische Strafvollzug – Ergebnisse einer empirischen Untersuchung

4 Wegen Fällen mit fehlender Information, die aus den Tabellen ausgeschlossen sind, können sich in verschiedenen Tabellen unterschiedliche Gesamtzahlen (N) ergeben.

5 Multivariate Analysen der Zusammenhänge finden sich in Estermann: Strafgefangene aaO., sowie in einem bisher unveröffentlichten Manuskript des Autors: Strafgefangenenkarrieren – Eine empirische Untersuchung.

6 Die Unterschiede zur Tabelle 1 ergeben sich aus den fehlenden Informationen zu einzelnen Fällen und dem Umstand, dass eine Internierung vor dem 19. Lebensjahr nicht unbedingt in Erziehungsheim oder -anstalt zu erfolgen braucht.

7 Für die Zusammenhänge zwischen den Zeitpunkten des ersten Kontaktes mit den Instanzen sozialer Kontrolle, der ersten Internierung und dem Umstand, ob der ersten Internierung eine Verurteilung ohne effektive Internierung vorangegangen ist (Daten der Tabelle 5), habe ich ein loglineares Modell in GLIM entwickelt. Zur Methode siehe Baker/Nelder: Generalised Linear Interactive Modelling, Oxford 1978.

8 Goffman, Erving: Asyle, Frankfurt/M 1972; Foucault, Michel: Überwachen und Strafen, Frankfurt/M 1976

9 Die Korrelationskoeffizienten (r) sind aus den log-transformierten Ausgangsdaten errechnet. Bei einer Gewichtung nach aktueller Strafdauer (vgl. Estermann, Strafgefangenenkarrieren, aa0.) ergeben sich höhere Koeffizienten: r(Internierung) =-. 51, r(Auffälligkeit) =-. 43, r(Verurteilung) =-. 25. Je nach verwendeten Modellen und Teildatensätzen kann von einer Steigerung der Gesamtinternierungsdauer pro Jahr früherer Internierung von über 3 Monaten ausgegangen werden.

10 Das unstandardisierte beta in der bivariaten Regression beträgt -0,782 bei einer Skalierung des Alters in Jahren und der Internierungsdauer in Quartalen: -0,782*3 Mt .=- 2,35 Mt, alpha=42,1(*3 Mt.). Also: Jeder Strafgefangene hat eine erwartete Gesamtinternierungsdauer von etwa 10,5 Jahren minus 2,35 Monate pro Jahr späterer Internierung. Wurde jemand mit 15 Jahren erstmals interniert, wird er erwartungsgemäss gesamthaft etwa 7,5 Jahre im Gefängnis verbringen (mit eventuellen Unterbrechungen), wenn er erst mit 30 Jahren interniert wurde nur 4,5 Jahre.

40

Résumé

Partant de la discussion actuelle sur l’utilité et les préjudices des maisons et établissements d’éducation, et des données de la série de recherches“L’exécution des peines en Suisse“, Josef ESTERMANN contrôle la thèse stipulant que l’éducation dans de telles institutions pourrait empêcher des carrières criminelles. Cette thèse est falsifiée par le cadre de choix des données, et l’importance du processus de criminalisation précoce dans des carrières criminelles est analysée. 47% des détenus présentant des carrières criminelles nettement caractérisées (plus de 5 condamnations et plus de 5 ans de privation de liberté), ont été élevés dans des homes ou institutions d’éducation; 61% ont une expérience de l’internat. Chaque détenu qui a déjà été incarcéré devrait être défini comme présentant une carrière criminelle (nettement caractérisée ou non).

L’auteur en arrive à la conclusion que les séjours en maison d’éducation augmentent massivement la probabilité de carrière ultérieure caractérisée, et que le séjour lui-même est étroitement lié au bas niveau socio-économique des parents. En outre, la mauvaise probation légale des pensionnaires ne peut en aucun cas être ramenée uniquement à leur éventuel „mauvais Caractère“. L’étiquetage des jeunes et même des enfants comme criminels occupe une importance considérable dans la suite de leur carrière. De plus, le moment du premier internement est crucial. Plus jeune était un individu lors de son premier internement, plus grande sera la probabilité d’une carrière criminelle ultérieure. La durée moyenne d’internement augmente de 2 à 3 mois par année d’internement antérieur. L’auteur demande une limitation, respectivement une suppression des normes juridiques qui autorisent un internement pénal des jeunes et recommande aux instances de contrôle social d’éviter autant que possible de telles mesures.

Grafiken von Vera Rothamel