Weiterlesen: Kapitel 5 © ProLitteris, Josef Estermann

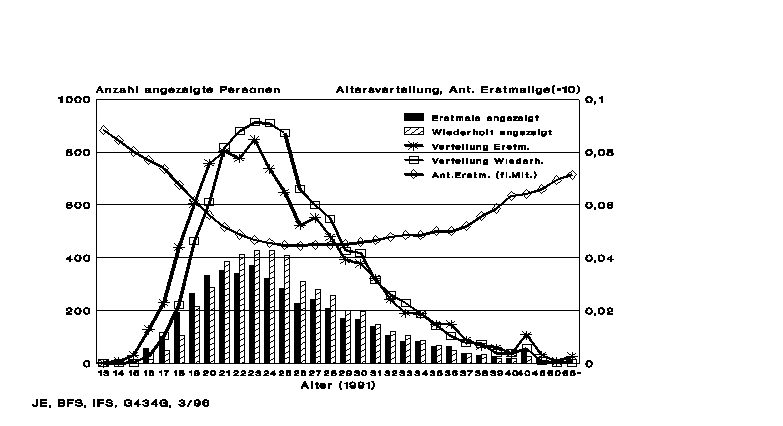

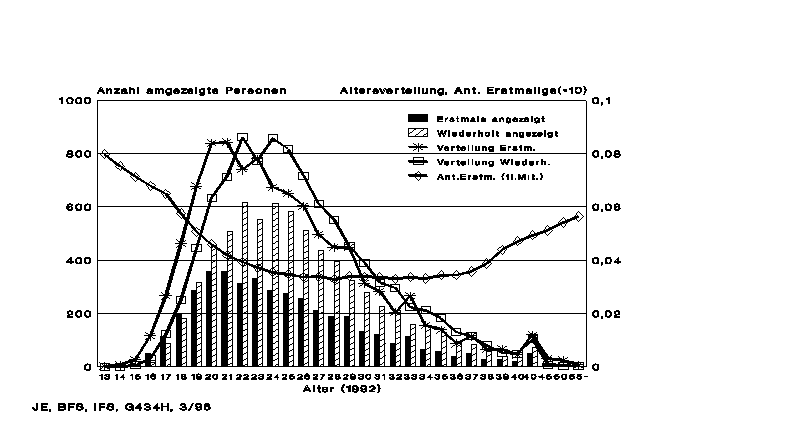

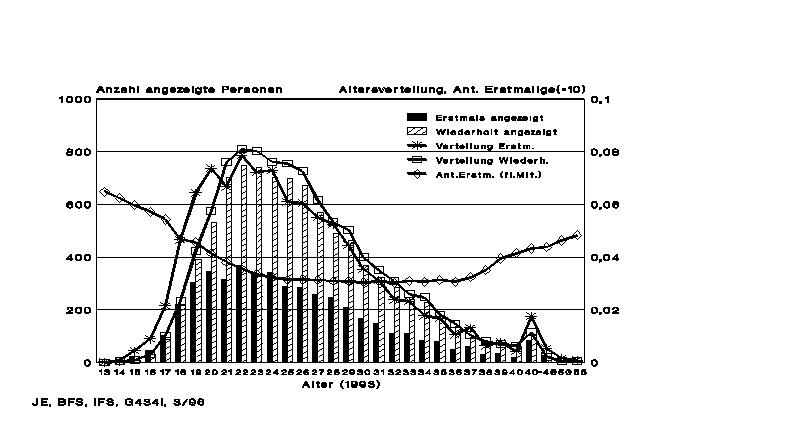

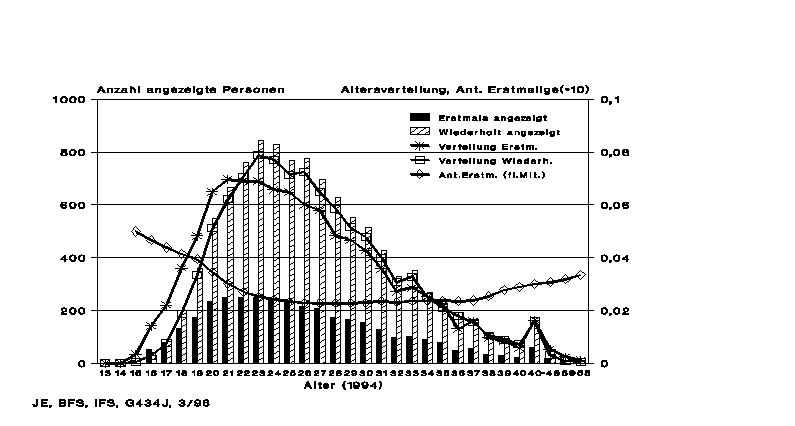

Im Jahre 1992 dann verändert sich die Relation der erstmals zu den wiederholt Erfaßten beträchtlich. Die Zahl der Erstmaligen verändert sich kaum, die der wiederholt Erfaßten verdoppelt sich beinahe. Die Altersverteilungen innerhalb der beiden Gruppen zeigen keinen deutlichen Unterschied zu den vorangegangenen Jahren. Dies ist das Bild der sich verstärkenden Repression in einer zunehmend ausgeschöpften Population von Drogenkonsumierenden (Grafik G4.3.4H, vergleiche auch Kapitel 4.4 und 4.5). Die Erhöhung der Zahl der pro Jahr Erfaßten ist alleine auf die wiederholte Erfassung bereits bekannter Personen zurückzuführen. Dieses Bild verstärkt sich noch im Jahre 1993 (Grafik G4.3.4I). Die Ausschöpfung ist beinahe maximiert und die Zahl der wiederholt Erfaßten erhöht sich nochmals um ungefähr die Hälfte. Auch in den höheren, immuneren Altersklassen sind immer weniger Unbekannte zu finden. Im Jahr 1994 findet die Polizei in der Folge trotz weiter erhöhten Anstrengungen weniger noch nicht erfaßte Personen als in den drei vorangegangenen Jahren (Grafik G4.3.4J). Gleichzeitig steigt das Durchschnittsalter deutlich von 25,8 im Jahre 1993 auf 26,6 im Jahre 1994.

Der relativ höhere Anteil von Erstmaligen in den Altersklassen über 30 muß nicht notwendigerweise eine erhöhte Inzidenz in diesem Bereich bedeuten. Vielmehr hängt dies damit zusammen, daß ältere Personen über eine größere Repressionsimmunität verfügen und daß die Instanzen sozialer Kontrolle Personen, die mehrere Jahre untergetaucht oder sonst von der Repression verschont geblieben sind, bei einem späten wiederholten Kontakt fälschlicherweise als erstmals Erfaßte qualifizieren.

4.3.5 Verwendete Substanzen

Schon die vorangehenden Kapitel weisen darauf hin, daß es sich bei der untersuchten Population um unterschiedliche Typen von Heroin- oder Kokainkonsumierenden handelt. Verschiedene Selbstbilder und die Art und Weise, wie Drogen in den Alltag integriert werden, können dem einen oder anderen Konsumententypus zugeschrieben werden.

Kokainkonsumierende beschreiben sich oft als sehr aktiv, sozial integriert und wenig problembelastet. Kokain wird denn auch, zumindest von den von uns befragten Personen, mehrheitlich dazu eingesetzt, um eine gute Grundstimmung zu intensivieren. Ein 27jähriger, sehr sporadischer Kokainkonsument umschreibt dies folgendermaßen: «Auf Koks bist du an sich, oder du fühlst dich sehr klar und sehr wach und bist auch sehr sozial aufgelegt und kannst es viel mehr sozial genießen. Du bist sehr selbstsicher und kannst mit allen Leuten über alles reden und kannst einfach die ganze Nacht durchquatschen und durchtanzen und so» (#4, 3/54-58).

Im Gegensatz zu Heroin ist der Kokainkonsum mit weniger negativen Konnotationen behaftet. Kokaingebrauch gilt eher als eine allgemein akzeptierte, etwas exklusive Aktivität. Für einen Konsumenten war es «immer ein privates Ereignis mit sehr vertrauten Leuten, also nicht mit irgendwem. Es war immer ein Ereignis […] Also kra gesagt, der eine geht ins Kino oder irgend etwas, und der andere geht dann gut essen oder dann machst du ein Coci-Festli» (#11, 4/34-36, 43-45).

So positiv die Schilderungen der Kokainkonsumierenden auch sein mögen, so weisen auch sie auf Defizite im sozialen Erleben und auf den Wunsch hin, diese zu kompensieren. Aber selbst wenn Kokain eingesetzt wird, um soziale Defizite auszugleichen, zielt der Konsum letztlich nicht auf einen Rückzug, sondern auf soziale Integration ab: «Also ich hatte zumindest den Eindruck, ich habe den immer noch, es öffnet dich und wenn du sonst ein bißchen verknorkst in der Gegend rum latschest, dann bist du plötzlich schampar offen, weil du kannst dem andern mal was sagen, daß du vielleicht sonst nicht sagen würdest. […] Es gibt wirklich noch gute Gespräche» (#11, 3/22-25, 28-29).

Aus den folgenden beiden Zitaten wird deutlich, wie stark sich Kokainkonsumierende von Heroinkonsumierenden abzugrenzen suchen. Tendenziell verachten sie die Heroinkonsumierenden als Gruppe: «Also ich habe diese Leute immer irgendwie als … also immer irgendwie verachtet als Nebenprodukt der Gesellschaft angeschaut, daß die sich so kaputt machen» (#10, 13/31-33), und sie bringen Sucht in erster Linie mit Heroin in Verbindung, obwohl sie sich des Suchtpotentials von Kokain durchaus bewußt sind: «Man muß sich bewußt sein, daß es [Kokain] einem ein bißchen überheblich macht, auch sich selbst gegenüber und so, und daß man nicht ganz ehrlich ist, auch mit sich selbst, muß sich dessen einfach bewußt sein und spüren, wenn man dazu neigt, abzudriften, weil die Gefahr besteht schon, ab einem bestimmten Übermaß [..] Das ist bei jedem individuell, kommt mal, kippt mal irgendwie, wo man eben wirklich in eine krasse Abhängigkeit in dem Sinn hineinkommt, daß man nachher, wie ein Junkie, letztlich nichts anderes mehr im Kopf hat» (#7, 1/33-2/3).

Die Befragten relativierten das Suchtpotential von Kokain und weisen verschiedentlich darauf hin, daß Kokain, sofern es nur gesnifft, nicht aber geraucht oder gespritzt wird, leicht zu handhaben sei. Bis auf einen Kokainkonsumenten glauben alle, den Konsum im Griff zu haben und jederzeit damit aufhören zu können. Das Bestreben, sich als selbstbestimmtes, aktives Individuum darzustellen, ist unübersehbar. Der Gebrauch von Kokain kann jedoch eine Überschätzung der eigenen Kapazitäten und Fähigkeiten zur Folge haben.

Im Gegensatz dazu präsentieren sich die Heroinkonsumierenden mehrheitlich als unter Problemen und emotionalen Defiziten Leidende. Der Heroinkonsum wird

Im Gegensatz zu Heroin ist der Kokainkonsum mit weniger negativen Konnotationen behaftet. Kokaingebrauch gilt eher als eine allgemein akzeptierte, etwas exklusive Aktivität. Für einen Konsumenten war es «immer ein privates Ereignis mit sehr vertrauten Leuten, also nicht mit irgendwem. Es war immer ein Ereignis […] Also kraßs gesagt, der eine geht ins Kino oder irgend etwas, und der andere geht dann gut essen oder dann machst du ein Coci-Festli» (#11, 4/34-36, 43-45).

So positiv die Schilderungen der Kokainkonsumierenden auch sein mögen, so weisen auch sie auf Defizite im sozialen Erleben und auf den Wunsch hin, diese zu kompensieren. Aber selbst wenn Kokain eingesetzt wird, um soziale Defizite auszugleichen, zielt der Konsum letztlich nicht auf einen Rückzug, sondern auf soziale Integration ab: «Also ich hatte zumindest den Eindruck, ich habe den immer noch, es öffnet dich und wenn du sonst ein bißchen verknorkst in der Gegend rum latschest, dann bist du plötzlich schampar offen, weil du kannst dem andern mal was sagen, daß du vielleicht sonst nicht sagen würdest. […] Es gibt wirklich noch gute Gespräche» (#11, 3/22-25, 28-29).

Aus den folgenden beiden Zitaten wird deutlich, wie stark sich Kokainkonsumierende von Heroinkonsumierenden abzugrenzen suchen. Tendenziell verachten sie die Heroinkonsumierenden als Gruppe: «Also ich habe diese Leute immer irgendwie als … also immer irgendwie verachtet als Nebenprodukt der Gesellschaft angeschaut, daß die sich so kaputt machen» (#10, 13/31-33), und sie bringen Sucht in erster Linie mit Heroin in Verbindung, obwohl sie sich des Suchtpotentials von Kokain durchaus bewußt sind: «Man muß sich bewußt sein, daß es [Kokain] einem ein bißchen überheblich macht, auch sich selbst gegenüber und so, und daß man nicht ganz ehrlich ist, auch mit sich selbst, muß sich dessen einfach bewußt sein und spüren, wenn man dazu neigt, abzudriften, weil die Gefahr besteht schon, ab einem bestimmten Übermaß [..] Das ist bei jedem individuell, kommt mal, kippt mal irgendwie, wo man eben wirklich in eine krasse Abhängigkeit in dem Sinn hineinkommt, daß man nachher, wie ein Junkie, letztlich nichts anderes mehr im Kopf hat» (#7, 1/33-2/3).

Die Befragten relativierten das Suchtpotential von Kokain und weisen verschiedentlich darauf hin, daß Kokain, sofern es nur gesnifft, nicht aber geraucht oder gespritzt wird, leicht zu handhaben sei. Bis auf einen Kokainkonsumenten glauben alle, den Konsum im Griff zu haben und jederzeit damit aufhören zu können. Das Bestreben, sich als selbstbestimmtes, aktives Individuum darzustellen, ist unübersehbar. Der Gebrauch von Kokain kann jedoch eine Überschätzung der eigenen Kapazitäten und Fähigkeiten zur Folge haben.

Im Gegensatz dazu präsentieren sich die Heroinkonsumierenden mehrheitlich als unter Problemen und emotionalen Defiziten Leidende. Der Heroinkonsum wird denn auch oft als Kompensationsmittel eingesetzt, wie das folgende Zitat belegt: «Ich glaube, daß Heroin ist für jeden das, was für ihn am Wichtigsten ist, das es ersetzt. Also mir hat es damals irgendwie Gefühle ersetzt. Ja, und auch die Kollegen. … Eben, für mich ist es schon eine Leere gewesen, in der ich selber eigentlich auch drinnen war und selbst sie nicht ausgehalten habe, diese Leere in der ich drinnen war und drum habe ich nachher eben den Sugar gehabt, der auch mit mir in dieser Leere war» (#6, 9/20-24).

Ein eher moderat Konsumierender schätzt das Heroin wegen seiner dämpfenden Wirkung. Er setzt es gezielt zur Entspannung ein. Eine Tendenz, Unangenehmes zu verdrängen, ist aber auch hier vorhanden. An Heroin mag er «die Entspannung, das Abschaltenkönnen. Also, jetzt wo ich weiß, was es bedeutet, schätze ich vor allem diesen Aspekt, die Sorgen vergessen zu können, mich um nichts mehr kümmern zu müssen» (#3, 3/3-6).

Im Gegensatz zu den Kokainkonsumierenden verweisen die interviewten Heroinkonsumierenden auffallend oft auf körperliche Empfindungen, die durch das Heroin hervorgerufen werden und schreiben diesen die Gefährlichkeit, das heißt das Suchtpotential des Heroins zu. «Das ist sehr einfach reinzuschlitteln, weil wenn du das Gefühl einmal hast, das Feeling vom Heroin im Körper drinnen oder … dann probierst du das irgendwie als Dauerzustand zu erreichen» (#10, 15/36-38). Die körperlichen Auswirkungen von Heroin werden mit Wärme und Geborgenheit in Verbindung gebracht und von der Wirkung des Kokains positiv abgehoben: «Es passiert effektiv etwas im Körper. Es ist wirklich ein Zustand, den du vom Gift her spürst. Und beim Coci bekommst du einfach ein High, ein Aufputschen irgendwie» (#10, 19/43-45).

Kokain- und auch Heroinkonsumierende selbst beschreiben Heroin als Substanz mit hohem Abhängigkeitspotential. Selbst Heroinkonsumierende, die über längere Zeit nur sporadisch gesnifft haben, schätzen den Konsum als schwer kontrollierbar ein: «Habe ich es im Griff gehabt? Nein, das kann man eigentlich nicht sagen. Also ich glaube, die Droge hast du nie im Griff, aber ich habe es einfach jahrelang sehr sporadisch gemacht, also irgendwie … überhaupt nicht regelmäßig» (#14, 4/2-5). Der Respekt vor Heroin ist sowohl bei den Kokain- als auch bei den Heroinkonsumierenden ausgeprägter als derjenige vor Kokain.

Substitution von Heroin durch Kokain und umgekehrt ist durchaus üblich. Ein Heroinkonsument erzählte: «Ich habe mir einfach nachher gesagt, jetzt nimmst du keinen Sugar mehr und dann nimmst du besser Coci, weil das fährt dir ja eigentlich nicht so gut ein und dann kannst du dich da vielleicht ein bißchen linggen oder so irgend etwas. Da habe ich dort halt mal cöccelet» (#6, 7/44-47). Die Eigensubstitution funktionierte jedoch nicht so problemlos, denn: «Ich bin damals nach einem Coci-Loch auch einmal in die Psychi gekommen, wegen einem Selbstmordversuch, und darum gluschtet mich das Coci jetzt auch nicht mehr so. Also es geht auch nicht mit Coci den Sugar-Aff … das geht nicht» (#6, 9/7-10). Kokain ist bei Heroinkonsumierenden vor allem als Abwechslung beliebt und wird dann meist in Form von Cocktails konsumiert: «Das Coci hat mir eigentlich nie so zugesagt wie der Sugar. […] Als ich dann auf den Sugar gekommen bin, ist es natürlich auch mit dem Coci mehr geworden. Dann bist du in der Szene und dann ja … ‚Gibst mir ein wenig Sugar, ich gebe dir ein wenig Coci‘ unter dem Motto» (#14, 7/23, 37-40).

Auffallend ist, daß sich Heroinkonsumierende nicht von Kokainkonsumierenden abzugrenzen suchen und dementsprechend auch nicht abgeneigt sind, nebenbei auch noch Kokain zu nehmen. Kokainkonsumierende dagegen grenzen sich klar ab und verfügen häufig nur über einmalige oder gar keine Heroinerfahrung. Repräsentativ für diese Haltung dürfte die folgende Aussage eines Kokainkonsumenten sein: «Also Heroin war wirklich ganz weit fort und Coci war für mich so ein bißchen wie eine Steigerung von Speed.[…] Der Schritt hat mich dann gedünkt, daß Coci einfach noch besser ist, aber überhaupt nicht vergleichbar mit Heroin. Und mit der Szene habe ich es eigentlich auch nicht gleichgesetzt. Für mich hat es damals eine Heroinszene nicht gegeben. Ich hatte nie eigentlich Kontakt zu dieser gehabt.[…] Bei Heroin würde ich dir unterschreiben, daß du hängen bleibst. Bei Coci habe ich das Gefühl nicht, aber weil ich noch nie Heroin genommen habe, kann ich es nicht genau sagen» (#11, 4/4-5, 8-12, 7/15-17).

Der Typus des Kokainkonsumierenden entspricht also nicht demjenigen des Heroinkonsumierenden, weder im Selbstbild noch in seinen zugeschriebenen Eigenschaften.

Was die Repressionsdaten betrifft, so ist es von Interesse, die Überlappung der beiden Bereiche Heroin- und Kokainkonsum darzustellen. Der Beobachtungszeitraum ist geprägt von einer zunehmenden Beliebtheit der Cocktails und Speedballs, daß heißt injizierbaren Mischungen aus Heroin und Kokain oder Amphetaminen. Von insgesamt 36’077 im Beobachtungszeitraum (1990-1994) mindestens einmal wegen Heroin- oder Kokainkonsums angezeigten Personen waren 13’192 (36,6%) sowohl wegen Heroin- als auch wegen Kokainkonsums angezeigt. Nur wegen Heroinkonsums waren 17’834 (49,4%) Personen betroffen, nur wegen Kokainkonsums waren es 5’051 (14,0%).

T4.3.5: Korrelationsmatrizen der Konsumvariablen im Beobachtungszeitraum. Selektionskriterium: Zwischen 1990 und 1993 angezeigte Personen.1

| Insgesamt, N=29439 | HK90 | KK90 | HK91 | KK91 | HK92 | KK92 | HK93 | KK93 |

| Heroinkonsum 1990 | 1 | |||||||

| Kokainkonsum 1990 | .436 | 1 | ||||||

| Heroinkonsum 1991 | .057 | -.008 | 1 | |||||

| Kokainkonsum 1991 | .026 | .039 | .411 | 1 | ||||

| Heroinkonsum 1992 | -.083 | -.094 | -.014 | -.053 | 1 | |||

| Kokainkonsum 1992 | -.041 | .013 | .019 | .029 | .327 | 1 | ||

| Heroinkonsum 1993 | -.165 | -.149 | -.163 | -.140 | -.049 | -.072 | 1 | |

| Kokainkonsum 1993 | -.086 | -.059 | -.094 | .043 | -.043 | .040 | .297 | 1 |

| Mittelwerte | .190 | .117 | .268 | .141 | .345 | .150 | .419 | .194 |

| Männer | HK90 | KK90 | HK91 | KK91 | HK92 | KK92 | HK93 | KK93 |

| Heroinkonsum 1990 | 1 | |||||||

| Kokainkonsum 1990 | .432 | 1 | ||||||

| Heroinkonsum 1991 | .064 | -.006 | 1 | |||||

| Kokainkonsum 1991 | .026 | .038 | .404 | 1 | ||||

| Heroinkonsum 1992 | -.069 | -.083 | -.009 | -.053 | 1 | |||

| Kokainkonsum 1992 | -.036 | -.009 | -.017 | .030 | .315 | 1 | ||

| Heroinkonsum 1993 | -.151 | -.143 | -.158 | -.138 | -.040 | -.074 | 1 | |

| Kokainkonsum 1993 | -.078 | -.055 | -.092 | -.042 | -.044 | .032 | .283 | 1 |

| Mittelwerte | .186 | .115 | .270 | .143 | .346 | .150 | .422 | .194 |

| Frauen | HK90 | KK90 | HK91 | KK91 | HK92 | KK92 | HK93 | KK93 |

| Heroinkonsum 1990 | 1 | |||||||

| Kokainkonsum 1990 | .453 | 1 | ||||||

| Heroinkonsum 1991 | .032 | -.014 | 1 | |||||

| Kokainkonsum 1991 | .029 | .044 | .440 | 1 | ||||

| Heroinkonsum 1992 | -.138 | -.138 | -.036 | -.057 | 1 | |||

| Kokainkonsum 1992 | -.060 | -.030 | -.025 | .024 | .376 | 1 | ||

| Heroinkonsum 1993 | -.217 | -.172 | -.183 | -.150 | -.085 | -.066 | 1 | |

| Kokainkonsum 1993 | -.116 | -.074 | -.099 | -.046 | -.042 | .073 | .354 | 1 |

| Mittelwerte | .207 | .121 | .261 | .132 | .341 | .151 | .406 | .196 |

Besonders hoch sind die Korrelationen der Anzeigen wegen Konsums von Heroin mit den Anzeigen wegen Konsums von Kokain im gleichen Jahr, am höchsten im Jahre 1990 und am niedrigsten im Jahre 1993. Bei Frauen liegen diese Korrelationen vor allem in den Jahren 1992 und 1993 höher als bei Männern, die Überlappung der verfolgten Populationen ist also in diesen Jahren bei Frauen größer als bei Männern. Umgekehrt ist es bei der Perseveranz.1 Männer zeigen hier eher positive Korrelationen, bleiben also tendenziell länger unter polizeilicher Beobachtung. Die Korrelationen sinken bei beiden Geschlechtern von Jahr zu Jahr als Effekt der Remission alter Konsumierender und der Inzidenz. Dies ist ein Ausdruck der Dynamik der zugrundeliegenden Population. Die Korrelationen des Kokainkonsums sind tendenziell eher positiv und sinken im Zeitverlauf weniger stark.

Aus den Matrizen können die Hypothesen gewonnen werden, daß es sich bei den erfaßten Heroin- und Kokainkonsumierenden um sehr stark überlappende Populationen handelt. Es handelt sich um eine ursprünglich durch die Repression auf Grund ihres Heroinkonsums fokussierte Personengruppe, in der sich in den letzten Jahren der zusätzliche Konsum von Kokain zunehmend ausgebreitet hat. Für diese Population gilt, daß Frauen eine größere Verfolgungsimmunität und Populationsdynamik haben und daß einmal erfaßte Kokainkonsumierende und Männer eine höhere Perseveranz haben als einmal erfaßte Heroinkonsumierende und Frauen.2 Inwiefern das verstärkte Fokussieren auf Kokainkonsumierende durch die Repression in den 90er Jahren die Messergebnisse beeinflußt, kann nicht mit Sicherheit bestimmt werden. Die qualitativen Materialien weisen allerdings in Verbindung mit diesen Ergebnissen auf die Existenz einer großen Gruppe weitgehend repressions- und medizinalisierungsimmuner Kokainkonsumierender hin. Ein weiteres Element bildet hier der seit einigen Jahren erfolglose und inzwischen abgebrochene Versuch, auch in der Schweiz eine Crack-Epidemie herbeizureden, wie sie in den Vereinigten Staaten von Amerika existiert. Seit 1994 zeigt sich in ähnlicher Struktur eine institutionelle Fokussierung der Verfolgung des Konsums von Amphetaminen, Methamphetaminen und ihren Derivaten (MDA, MDE, MDMA etc.). Es bedurfte längerdauernder gezielter, vorgängiger Medienarbeit, um den Gebrauch dieser seit den achtziger Jahren verbreiteten Stoffe zum Gegenstand von Polizeiarbeit mit all ihren Konsequenzen für die Betroffenen zu machen. Die gleiche intensive Medienarbeit förderte natürlich auch den Markt dieser Substanzen, zwei Funktionen, die sich perfekt ergänzen. Stoffe, die Ende der siebziger und Anfang der achtziger Jahre ähnliche Funktionen als recreational drugs hatten, die sogenannten Poppers, in der Regel Amylnitrit, wurden dazumal von solchen Kriminalisierungsstrategien noch nicht erfaßt. Die verstärkte Kriminalisierung des Gebrauchs dieser Stoffe hängt mit einiger Sicherheit mit dem Legitimitätsverlust der Verfolgung des Heroinkonsums zusammen. Erst kürzlich erfuhr die Palette der illegalen Drogen mit der Aufnahme von Benzodiazepinen in die Betäubungsmittelverordnung im Zusammenhang mit dem Ablauf des Patentschutzes eine neue Ausweitung. Diese richtet sich gegen den bisher legalen Beikonsum von Beruhigungsmitteln.

4.3.6 Über die Dauer des Drogenkonsums

Die Dauer von Drogenkarrieren, die Konsumzeitspanne, ist empirisch nicht ohne weiteres zu erfassen. So beziehen sich beispielsweise Befragungen eines Patientenkollektivs in der Regel auf Personen, die noch mitten in ihrer Karriere stecken. Deshalb ist kein Endpunkt definiert. Solche Befragungen schließen in der Regel Personen aus, die nicht mehr konsumieren, den Endpunkt der Karriere also erreicht haben und unter Umständen früh und unauffällig ausgestiegen sind. Die erste Verzerrung führt zu einer Unterschätzung der Konsumdauer, die zweite zu deren Überschätzung. Zudem wird in den Befragungen in der Regel der Zeitpunkt des Beginns des Konsums ermittelt und daraus die Konsumdauer errechnet. Dabei bleiben die häufig längerdauernden Abstinenzzeiten unberücksichtigt, was wiederum zu einer Überschätzung der wirklichen Dauer führt.

In Kapitel 4.4.2 werden Abgangsraten (1-f) geschätzt, aus denen sich die mittlere Konsumdauer unter bestimmten Voraussetzungen und Annahmen errechnen läßt. Die Werte von f sind davon abhängig, wie lange eine Gruppe beobachtet wird. Verfahren, die eine Abschätzung über drei Jahre vornehmen, wie etwa triple catch, ergeben niedrigere Werte für die Verbleibsrate f als Verfahren, die fünf oder mehr Jahre überblicken, wie die Verfahren nach Jackson. Dies liegt in erster Linie daran, daß Konsumpausen den Abgängen zugeschlagen werden. Ein weiterer Grund für Verzerrungen besteht darin, daß sich die Erfassungswahrscheinlichkeiten im Laufe der Karriere verändern können. Diese Wahrscheinlichkeiten sind sowohl zu Beginn des Konsums als auch nach einer längeren Konsumdauer als integrierter, älterer Konsumierender kleiner als bei einem fulminanten Verlauf der Karriere nach etwa drei Jahren. Aus systematischen Gründen ist überdies der Median, die Konsumzeitspanne, die von 50% der Konsumierenden erreicht wird, niedriger als die mittlere Dauer der Karriere. Die Dauer, die nur von 10% der Konsumierenden erreicht wird, drückt sich im 9. Dezentil aus.

T4.3.6A: Median und Mittelwerte der Konsumzeitspanne in Jahren in Abhängigkeit von der jährlichen Abgangsrate 1-f.

| 1-f | Median | Mittlere Dauer | Mittlere Dauer bei veränderter Auffälligkeit1 | 9. Dezentil |

| 0.025 | 27.4 | 40.0 | 41.5 | 90.9 |

| 0.05 | 13.5 | 20.0 | 21.4 | 44.9 |

| 0.10 | 6.6 | 10.0 | 11.3 | 21.9 |

| 0.15 | 4.3 | 6.7 | 7.8 | 14.2 |

| 0.20 | 3.1 | 5.0 | 6.0 | 10.3 |

| 0.25 | 2.4 | 4.0 | 4.8 | 8.0 |

| 0.30 | 1.9 | 3.3 | 3.9 | 6.5 |

Für die ununterbrochene Beobachtung während fünf Jahren (Jackson’s Methode, vgl. Tabelle T4.4.2B) ergeben sich Werte für 1-f von knapp über 0.1, was eine mittlere Dauer der Drogenkarrieren von etwa zehn Jahren erwarten läßt. Dies deckt sich weitgehend mit den in der Literatur referierten Ergebnissen und Befunden aus anderen Datensätzen.2 Bei kurzer Beobachtungszeit liegen die Werte von 1-f deutlich über 0.2, was einen mindestens zeitweiligen Ausstieg von 50% der Konsumierenden nach zwei oder drei Jahren nahelegt. Nimmt 1-f den Wert 0.025 an, entspricht dies der aktuellen Mortalität der Kerngruppe der Konsumierenden (vgl. Kap. 4.2.2). Demgemäß würden 50% der Konsumierenden sterben, bevor sie eine Konsumdauer von 30 Jahren erreicht hätten. Dabei spielt die Mortalität wegen Infektionskrankheiten eine wichtige Rolle Eine vergleichbare Mortalität wird in der Allgemeinbevölkerung erst im Alter von deutlich über 60 Jahren erreicht. Für die Kerngruppe der Konsumierenden, die in der Regel im Alter von etwa 20 Jahren einsteigen und im Mittel gut zehn Jahre konsumieren, ist daher die normale altersbedingte Sterblichkeit im Vergleich zu der drogenbedingten zu vernachlässigen. Von jährlich etwa 5’000 Neueinsteigerinnen und Neueinsteigern würden allerdings nach 20 Jahren etwa 500 immer noch regelmäßig harte, illegale Drogen konsumieren (9. Dezentil), mehr als 700 wären bis dann verstorben.

Anmerkungen

1 Lesehilfe. HK90: Variable Heroinkonsumverzeigung im Jahre 1990, Wert 0 wenn keine Heroinkonsumverzeigung, Wert 1 wenn eine Heroinkonsumverzeigung vorliegt. KK90: Variable Kokainkonsumverzeigung im Jahre 1990, Wert 0 wenn keine Kokainkonsumverzeigung, Wert 1 wenn eine Kokainkonsumverzeigung vorliegt.

2 Im Zusammenhang mit Repression bezeichnet Perseveranz eine wiederholte Auffälligkeit, die in der Regel mit einer Steigerung der eingesetzten repressiven Mittel und der damit verbundenen juristischen Folgen einhergeht (Anzeige, Verhaftung, Geldstrafe, Freiheitsstrafe).

3 Dies in erster Linie wegen Personen, die beide Substanzen häufig und regelmäßig benutzen. Personen, die nur Kokain konsumieren, haben niedrige Wahrscheinlichkeiten, von der Polizei erfaßt zu werden.

4 Reduzierte Auffälligkeit wird angenommen bei einer Reduktion der Auffälligkeit auf 0% im ersten und 50% im zweiten Jahr der Konsumkarriere.

5 Ein ähnlicher Wert wurde auch in der Untersuchung von Intersofia über die Berliner Opiatszene ermittelt. Die durchschnittliche Konsumdauer wird dort mit 11,4 Jahren beziffert, wobei Frauen im Gegensatz zu den Männern eine um zwei Jahre kürzere Drogenkarriere aufweisen. Vgl. Grünbeck, P. et al.: Prävalenz des Konsums harter Drogen. 1994, S. 114. Ähnliche Werte zeigt die Untersuchung «Population cachée» (Kübler et al. a.a.o.) mit 9 Jahren bei Heroinkonsumierenden außerhalb medizinischer und 10 Jahren in medizinischer Betreuung (vgl. Kapitel 4.2.4.). Die mittlere Dauer von Konsumkarrieren, die Personen angegeben haben, die sich von niedergelassenen Ärzten betreuen ließen, beträgt 6 Jahre (mitgeteilt durch P. Helbling, BAG). Bei Korrektur der rechtszensierten Angabe der Konsumdauer mittels einer gefitteten Weibull-Verteilung liegt die zu erwartende mittlere Konsumdauer dieser Klientel bei 10 Jahren.