Weiterlesen Kampf ums Recht, Abstracts

© ProLitteris, Josef Estermann

Wirkungen von Tiefflugübungen in Norddeutschland –

Angst, Einstellungen und Handlungsmuster verschiedener Strata

Dieter Oremus, Josef Estermann, Institut für Soziologie, Freie Universität Berlin, Grafik Vera Rothamel

Einleitung, Anlage und Durchführung der Untersuchung

Die Notwendigkeit des militärischen Tiefflugbetriebs der Bundeswehr und der alliierten Streitkräfte wird zwischen der betroffenen Bevölkerung und den Betreibern bzw. den politischen Institutionen einerseits kontrovers diskutiert, andererseits regt sich in der Bevölkerung immer mehr Protest gegen derartige Übungen. Das Spektrum reicht von konventionellen Protestformen (z.B. Wahlverhalten, Parteiarbeit) bis hin zu unkonventionellen (z.B. Behinderung des Flugbetriebs).

Während die Tieffluggegner auf die Beeinträchtigungen verschiedenster Art hinweisen und mit Blick auf ihre Grundrechte mit der Forderung nach drastischer Reduzierung bis hin zur ersatzlosen Streichung solcher Übungen aufwarten, verweist die Bundeswehrführung auf ihren (politischen und grundgesetzlich verankerten) Auftrag und drängt die Bedenken und Einwände der Bevölkerung ab, solange nicht der gesicherte, also wissenschaftliche Nachweis von Gesundheitsschädigungen erbracht wird oder die dafür zuständigen politischen Institutionen nicht per Dekret die Übungen absagen. So finden weiterhin in dem für „notwendig erachteten Umfang“ über der Bundesrepublik Deutschland Tiefflugübungen statt. (1)

Unabhängig von der Rechtslage und deren Auslegung oder der politischen Auseinandersetzungen um dieses Problemfeld, interessiert uns die Frage: Wie geht die betroffene Bevölkerung mit diesem Problem um? Lassen sich anhand von Schichtdeterminanten Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppen feststellen? Wie weit ist die Angst in der Bevölkerung verbreitet, verläuft diese entlang von Schichtungsmerkmalen? Gibt es Veränderungen in den Verhaltensweisen, den Einstellungsmustern und der Angst in Abhängigkeit zur Residenzdauer in beziehungsweise zwischen den Tieffluggebieten.

Der Fragebogen wurde am Institut für Soziologie der Freien Universität Berlin in Anlehnung an unsere Untersuchung in der Vorderpfalz (Projektgruppe FLUG, 1987) entwickelt. Die Konzeption der Untersuchung war so angelegt, daß, falls vorhanden, die Unterschiede in den Einstellungs- und Handlungsmustern zwischen Gebieten mit unterschiedlichen Mindestflughöhen bzw. ohne Tiefflugbetrieb durch eine standardisierte Befragung erhoben werden konnten.

Die Stichprobe wurde nach den Mindestflughöhen bzw. dem Kontrollgebiet als Merkmal geschichtet; die in den einzelnen Erhebungsgebieten liegenden Gemeinden wurden angeschrieben und um finanzielle und organisatorische Hilfe gebeten. Die Auswahl der Gemeinden erfolgte unabhängig von der Resonanz auf die Anschreiben durch Zufallsauswahl. Die Anzahl der zu verteilenden Bögen richtete sich nach der Größe der Gemeinden. Jeder nach dem random-route-Verfahren ausgewählte Haushalt erhielt zwei Bögen. Von 650 Personen erhielten wir auswertbare Fragebögen zurück. Darüberhinaus wurden 34 qualitative Interviews geführt. Die Erhebungseinheiten waren Haushalte, die Untersuchungseinheiten Personen. Wir sind uns klar darüber, daß die schmale Datenbasis trotz der geschichteten Stichprobe keine für die gesamte Bundesrepublik verallgemeinerbaren Schlüsse zuläßt. Sie ist aber annähernd repräsentativ für die untersuchte Region (den Süden Schleswig-Holstein und den nördlichsten Teil Niedersachsen).

Daten und Ergebnisse

Erstaunlich ist, daß die Exponierten in den untersuchten Gebieten mit 150 Meter-Tiefflugband stärkere Beeinträchtigungen des Wohlbefindens aufweisen als jene in der in Schleswig-Holstein gelegenen AREA 6 mit 75 Metern Mindestflughöhe, obwohl Gegenteiliges vermutet wurde. (2) Dieses Ergebnis ist erstens auf einen Kanalisationseffekt zurückzuführen, bedingt durch die Lage Hamburgs mit seinem Zivilflughafen und der entlang der Grenze verlaufenden 30 bis 50 km breiten Luftverteidigungs- und Identifikationszone (ADIZ, Air Defence Identification Zone) die beide nicht über- bzw. durchflogen werden dürfen, so daß alle militärischen Strahlflugzeuge Hamburg weiträumig und vor allem westlich umfliegen müssen. Die aus dem Süden und Westen oder aus entgegengesetzter Richtung kommenden Piloten müssen, wollen sie in das 75 Meter-Gebiet oder im Ostseeraum fliegen, unser 150 Meter-Erhebungsgebiet überqueren. Zweitens liegt über diesem ein für militärische Nutzung zeitlich reservierter Luftraum (TRA, Temporary restricted area), in und aus dem heraus besondere Übungen wie Abfangjagden und Luftkämpfe, Sink- und Steigflüge in andere Flugbänder – letztere häufig unter Nachbrennergebrauch – stattfinden. Drittens ist über diesem Gebiet eine festgelegte Nachtflugroute eingerichtet. Dagegen gelten für Übungsflüge in der Areas restriktive Bestimmungen hinsichtlich des Aufenthalts im 75 Meterband, der täglich gestatteten Einflüge und der zulässigen Übungen. Ferner weist sie geografische Unterschiede zu anderen Tiefstfluggebieten auf. Es gibt keine Bergrücken oder sonstige Unebenheiten, so daß dieses Gelände für Übungszwecke vermutlich nicht so attraktiv ist, weil ein Unterfliegen des Radars wegen der ausgedehnten Tiefebene kaum möglich ist.

Durchschnittliche Überflugfrequenzen weisen zudem auf eine unterschiedliche Belastung der Regionen hin. Zählungen bei Stade ergaben durchschnittlich 23, bei Burg (Schleswig-Holstein) 15 Überflüge pro Tag. Aussagen der von uns befragten Personen zufolge sind die Überflugzahlen im Raum Schleswig-Holstein rückläufig. Aussagen von interviewten Personen, wonach sich viele Piloten nicht an die vorgeschriebenen Höhen halten würden, sind ebenfalls zu berücksichtigen. (3)

Angst

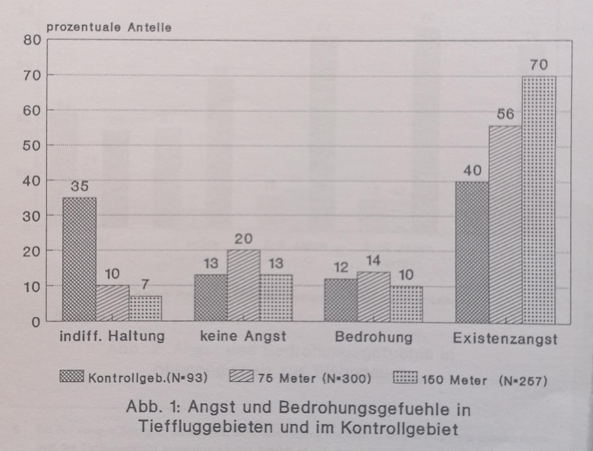

Verschiedene Untersuchungen geben Hinweise darauf, daß Fluglärm zugleich einen speziellen Bedrohungsaspekt, nämlich einen Flugzeugabsturz, signalisiert (vgl. Moran u.a., 1981; Curio/Ising, 1986). Wir unterteilen Angst in eine Bedrohung, welche situationsabhängig ist, d.h. auch durch den visuellen Anblick eines Tieffliegers geprägt wird (4), und in eine Angst vor der Gefährdung der körperlichen Unversehrtheit bzw. der Existenz. Operationalisiert wurde der Begriff durch Items wie Bedrohungsempfinden bei Anblick bzw. Überflug eines Tieffliegers und durch die Frage nach der Angst vor Absturz bzw. nach dem Wissen um Abstürze in der näheren Umgebung/Nachbarschaft (vgl. Moran u.a., 1981).

Diese Items sind zu einem auf zwei graduell unterschiedliche Angstzustände reduzierten Index zusammengefaßt. Diese beiden Zustände nennen wir Bedrohung oder latente Angst und manifeste Existenzangst. (5) Die Unterscheidung scheint uns – ohne dem einzelnen seine Empfindung absprechen zu wollen – deshalb sinnvoll, weil diejenigen, die sich „nur“ spontan bedroht fühlen, dieses Empfinden allein aktuell bei einem Überflug haben, während die existenzielle Angst (etwa die Angst vor einem Absturz, durch den das eigene Leben gefährdet werden könnte) schon mit dem Vorliegen der Voraussetzungen, etwa tiefflugtauglichen Witterungsbedingungen, eintreten kann. (6) Selbst wenn die statistische Wahrscheinlichkeit für den Einzelnen sehr gering ist, durch einen Absturz ums Leben zu kommen, so ist die Angst vor dem Eintreten des Ereignisses genauso real, wie dieses selbst.

Bei einer Umfrage zum Umweltbewußtsein von Chemie-Facharbeitern in dieser Region zeigte sich, daß Angst vor einer Katastrophe, ausgelöst durch einen Tieffliegerabsturz, weit verbreitet ist (Heine/Mautz 1989: 75). Daß eine solche Katastrophe durchaus im Bereich des Möglichen liegt, erfuhren wir bei Arbeitern desselben Werks. Dort wurde uns mitgeteilt, daß Direktüberflüge der Anlage keine Seltenheit sind. Die mögliche Gefährdung oder gar Vernichtung der ganzen Region steht neben der eines Absturzes in dicht bewohnte Gebiete oder in Wohnhäuser (Remscheid).n Interviews spezifizieren, daß die Angst vor Abstürzen am größten ist, wenn über Ortschaften Abfangjagden und/oder Zielanflüge in unmittelbarer Nähe zu Wohnanlagen simuliert werden. Wie weit Angst in dem eingangs genannten Sinne in Tieffluggebieten – kontrastiert mit dem Kontrollgebiet – verbreitet ist, zeigt Abbildung 1.

Aus der Abbildung wird ersichtlich, daß die Existenzangst in Gebieten mit Übungsbetrieb sehr verbreitet ist. In dem 150 Meter- Gebiet ist sie sogar noch größer als in dem Tiefstfluggebiet. Varianzanalytisch zeigen sich signifikante Unterschiede sowohl zwischen dem Kontrollgebiet und den beiden Tieffluggebieten als auch zwischen dem 150 Meter- und dem 75 Meter-Gebiet.7 Die Gründe für dieses Ergebnis liegen wohl in den oben beschriebenen Belastungsmerkmalen.

Da sich das Risiko auf alle auf dem Land Lebenden gleichmäßig verteilt, läßt sich keine Schichtspezifität nachweisen. Nur das Geschlecht weist auf einen bedeutsamen Unterschied hin. Frauen haben häufiger Angst als Männer. Dabei sind Frauen der Altersgruppe zwischen 26 und 39 Jahren am stärksten mit Angstgefühlen belastet. Wir wollen mit diesem Befund nicht das gesellschaftliche Vorurteil von den durch Irrationalität geleiteten Frauen wiederholen oder aufkommen lassen, denn Männer, die keine Angst haben (ihr mittleres Alter beträgt 55 Jahre), geben häufiger an, in größerer Entfernung zur Wohnung ihrer Arbeit nachzugehen und sind somit weniger exponiert. Weiterhin nehmen wir an, daß es Männern schwerer fällt, zuzugeben, dass sie Angst haben, denn dies kollidiert mit dem Selbstverständnis ihrer eigenen Rolle als Mann und birgt die Gefahr eines Identitätsverlustes. Auch wissen wir noch zu wenig über die sozialisatorischen Wirkungen (8) des obligatorischen Dienstes bei der Bundeswehr und die Auswirkungen auf die Einstellungen bei Männern und haben keine direkten oder indirekten Abhängigkeiten der Männer von der Bundeswehr, etwa durch Beschäftigungsverhältnisse erhoben.

RESIDENZDAUER UND ANGST

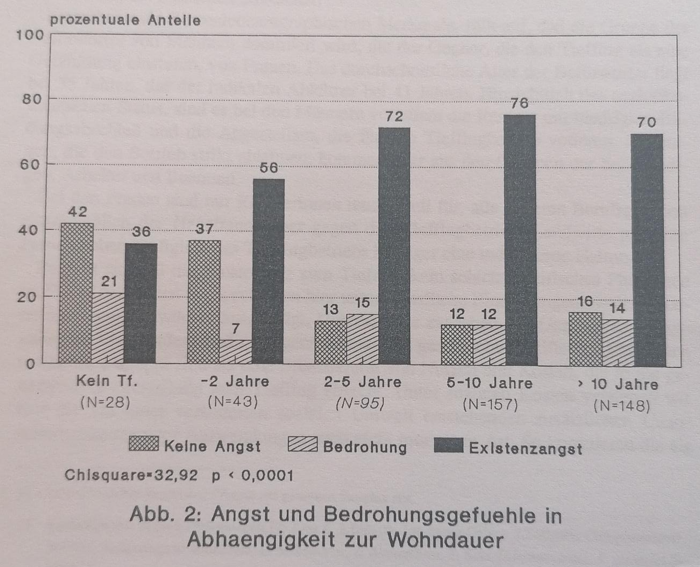

In Untersuchungen, die an Flugplätzen gemacht wurden, deutet sich ein Zusammenhang zwischen der Wohndauer und Bedrohungsempfindungen gegenüber dem Flugbetrieb an (vgl. Schümer-Kohrs, Schümer, 1974: 208). Wir gehen davon aus, daß die Wohndauer in Tieffluggebieten einen Einfluß auf Angst und Bedrohungsempfindungen hat.

Abbildung 2 zeigt Angst und Bedrohungsgefühle in Abhängigkeit von der Wohndauer für die Daten aus den Tieffluggebieten. (9)

Während es im Kontrollgebiet keinen Zusammenhang zwischen der Residenzdauer und der Angst gibt und auch nicht geben kann, zeigt die Verteilung den Trend, dass mit längerwährender Residenz in einem Tieffluggebiet die Angst zunimmt. Die Unterschiede zwischen denjenigen, die angeben, mehr als zwei Jahre in Tieffluggebieten zu leben, sind signifikant gegenüber jenen, die entweder keinen Tiefflugbetrieb wahrnehmen oder Befragten, die erst kurze Zeit dort ansässig sind.10 Im Gegensatz dazu haben ältere Personen mit einer Residenzdauer von mehr als 10 Jahren in den Tieffluggebieten eher weniger Angst.

Einstellungen

Eine einfache Stimulus-Response-Beziehung wurde schon in der Studie zur „Fluglärmwirkung“ der DFG als die Reaktionsdimension hoffnungslos unterdeterminierend abgelehnt. Deshalb wurde der Versuch unternommen, gleichzeitig die Effekte der die Reaktion moderierenden Faktoren zu ermitteln. Auch wir unterstellen, daß die Einstellung zur Lärmquelle durch etliche Faktoren bestimmt wird – von denen wir nur einen Bruchteil gemessen haben -, die durch kognitive Prozesse vermittelt, zu dem jeweiligen Resultat, der Einstellung, führen.11 Je nachdem, wie Stimuli aus der Umwelt, Gegenstände und Handlungen die Tätigkeit einer Person in dem ihr spezifischen sozialen Kontext beeinflussen, je nachdem, ob sie erwünscht oder unerwünscht sind, welche Empfindungen, Bedürfnisse und Vorstellungen sie hervorrufen, ob und welche Erfahrungen mit ihnen gemacht wurden und in welchem Verhältnis sie zu anderen Erfahrungen dieser Person stehen sowie die Möglichkeit, sie durch Handeln zu beeinflussen, fließen diese Randbedingungen in die Bewertung der Stimuli ein und bestimmen bei häufiger Wiederkehr eine längerfristige Einstellung. (12)

Neben dem hohen Stellenwert der Arbeit, die für das Wohlbefinden der meisten Bundesbürger wichtig ist (Arbeitsgruppe Sozialberichterstattung 1990: 19), wird der „Freizeit“, als Phase des Konsums, der Regeneration und Selbstbestimmung, gerade von den jüngeren Bevölkerungsgruppen, zunehmend mehr Gewicht zugemessen.

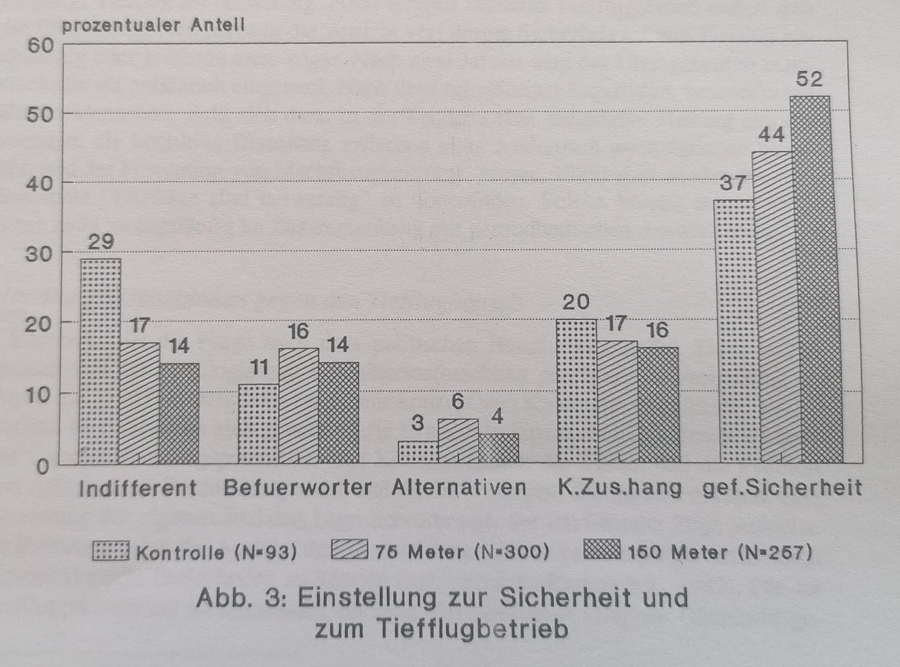

Die generelle Einstellung zum Tiefflugbetrieb wurde – in Anlehnung an die Debatte um dessen Notwendigkeit zur Erhaltung der Verteidigungsfähigkeit – erhoben mit Statements wie:

TIEFFLÜGE SIND AUF JEDEN FALL NOTWENDIG UND UNVERZICHTBAR.

ANDERE MASSNAHMEN WÄREN GENAUSO SINNVOLL.

UNSERE SICHERHEIT IST NICHT VON TIEFFLÜGEN ABHÄNGIG.

TIEFFLÜGE GEFÄHRDEN UNSERE SICHERHEIT.

Für die Darstellung berücksichtigen wir nur eindeutige Aussagen, offensichtlich widersprüchliches Antwortverhalten wird als indifferentes Antwortmuster behandelt. Die Befürworter sind dadurch definiert, daß sie der Ansicht sind, Tiefflüge seien für unsere Sicherheit unabdingbar und deren Notwendigkeit bejahen. Dagegen setzen sich alle anderen Konfigurationen zusammen aus der dezidierten Verneinung dieser Notwendigkeit und den weiteren angebotenen Statements. Indifferente sind solche, die entweder keine Angabe machen oder solche, deren Antwortverhalten sowohl die Notwendigkeit als auch die Gefährdung bejahen. (13)

Wie Abbildung 3 zeigt (14), nimmt die Indifferenz mit „steigender Belastung“ ab und die Einschätzung, der Übungsbetrieb gefährde die Sicherheit zu. Nur die Anzahl der Befürworter scheint in den drei untersuchten Gebieten etwa gleich groß zu sein. Das Kontrollgebiet weicht davon ein wenig ab. Bezüglich der Mittelwerte weist nur das 150 Meter-Gebiet gegenüber dem Kontrollgebiet einen signifikanten Unterschied auf. Wir können feststellen, daß die Befürworter des Tiefflugs gegenüber jenen, die den Tiefflugbetrieb für unsere Sicherheit als nicht notwendig erachten, eine Minderheit darstellen. Die größte Gruppe ist diejenige, welche den Tiefflugbetrieb als eine Gefährdung der Sicherheit einschätzt.

Betrachten wir die soziodemographischen Merkmale, fällt auf, daß die Gruppe der Befürworter von Männern dominiert wird, die der Gegner, die den Tiefflug als eine Gefährdung einstufen, von Frauen. Das durchschnittliche Alter der Befürworter liegt bei 55 Jahren, das der radikalen Ablehner bei 41 Jahren. Hinsichtlich des sozioökonomischen Status, sind es bei den Männern vor allem die Rentner mit niedrigem Bildungsabschluß und die Angestellten, die für den Tiefflugbetrieb votieren. Diejenigen, die den Betrieb strikt ablehnen, kommen eher aus den Gruppen der Selbständigen, Arbeiter und Beamten.

Bei den Frauen sind nur Rentnerinnen tendenziell für, alle anderen Berufsgruppen einschließlich der Hausfrauen eher gegen den Tiefflugbetrieb. Landwirte und ihre Frauen haben bezüglich des Tiefflugbetriebs häufiger eine indifferente Haltung.

Evident ist, daß die Einstellung zum Tiefflug kein schichtspezifisches Phänomen ist. (15) Auf den ersten Blick scheinen hier unterschiedliche Einstellungen zweier Generationen und, schwächer ausgeprägt, Unterschiede zwischen den Geschlechtern vorzuliegen. Was vordergründig als generations- und geschlechtsspezifisches Phänomen erscheint, entpuppt sich als eine Bilanzierung von Nutzen und Kosten, die in die generalisierte Einstellung zum Tiefflug eingeht. Unter sozialen Kosten verstehen wir hier die aus einer veränderten sozialen Umwelt entstehenden zusätzlichen Unannehmlichkeiten oder Aufwendungen auch nicht monetärer Art. So korrelieren die als Folge von Überflügen wahrgenommenen Kinderreaktionen (.38), Befürchtungen gesundheitlicher Beeinträchtigung (.36) und die existenzielle Angst (.44) hochsignifikant mit der Einschätzung der Kosten. Um deutlich zu machen, was z.B. Kosten sein können, zitieren wir aus einem Interviewbeitrag einer Frau mit drei Kleinkindern. Die Familie zog vor nicht allzu langer Zeit auf das Land.

„DIE KINDER SCHREIEN FÜRCHTERLICH BEI DIESEM UNMENSCHLICHEN GETÖSE. UM 12.00 UHR (NACH ZWEISTÜNDIGEN ÜBERFLÜGEN) WINSELN SIE NUR NOCH. WIR SIND IN DEN KELLER HINUNTERGESTIEGEN UND HABEN SÄMTLICHE TÜREN UND FENSTER VERSCHLOSSEN …. „.

Frauen sind, wenn sie halbtags oder ganztags im Haushalt tätig sind, hauptsächlich für die psychische und materielle Versorgung der Kinder und des Mannes verantwortlich. (16) Die materielle Versorgung wird primär als „unmittelbare Reproduktion“ (Ostner, 1979: 89ff, 110f) verstanden.

Darunter fällt auch die Auf- und Zubereitung der Lebensmittel für den Konsum. Da sich die „natürlichen Bedürfnisse“ der Kinder (a.a.O., S. 136) nicht nach der Uhr abrufen und befriedigen lassen, ist besonders die Tätigkeit, die von der Mutter verrichtet wird, durch das Fehlen von Freizeit gekennzeichnet. Für Mütter von Kleinkindern sind nur die Zeiten zwischen der Versorgung des oder der Kinder für andere reproduktive Arbeiten, die eigene Regeneration/Rekreation oder für ein Stück Selbstverwirklichung verfügbar. Die psychische und materielle Versorgung der Kinder ist zugleich ein sehr labiles und störanfälliges Interaktionsverhältnis. Extreme von außen kommende Stimuli, wie sie der Tiefflugbetrieb erzeugt, machen diese Interaktion häufig zunichte. Vor allem die Ruhephasen der Kleinkinder werden unterbrochen. Mütter sind dann genötigt, die Kleinkinder, die, wenn sie sich erschrecken, ihr Unbehagen schreiend artikulieren, zu beruhigen, d.h. alles andere stehen und liegen zu lassen. Die meisten Frauen sind einer „Doppelbelastung“ (17) durch berufliche Tätigkeit, sei es halbtags oder auch ganztägig, und den familialen (häuslichen) Aufgaben ausgesetzt. Diese doppelte Anforderung läßt ihnen ebenfalls kaum Zeit und Raum. Wenn die Nutzung der wenigen Zeiträume freier Verfügung noch durch aversive Stimuli, die Angst und Bedrohungsempfindungen, häufig unmittelbar darauf folgende starke somatische Beeinträchtigung des Wohlbefindens und Befürchtungen langfristiger gesundheitlicher Beeinträchtigung auslösen (18), unterbunden wird, dann ist es aus oben dargelegten Gründen nicht verwunderlich, weshalb gerade jüngere Personen und zudem häufiger Frauen den Tiefflugbetrieb radikal ablehnen.

Arbeiter im Schichtdienst – und dies betrifft einen großen Teil der befragten Arbeiter – werden erheblich in ihrer Rekreation beeinträchtigt. Wenn sie Frühschichten verrichten, haben sie häufig einen verkürzten Nachtschlaf und versuchen diesen mit einem Nachmittagsschlaf auszugleichen (Schlösser, 1981: 76). Sie wenden sich nach einer kurzen Regenerationphase der Familie zu oder führen der Jahreszeit entsprechende Freizeitaktivitäten aus, die im Sommer häufig im eigenen Garten oder im Freien stattfinden. Ein wichtiger Aspekt für solche Nachmittage ist Ruhe; insbesondere bei älteren Schichtarbeitern müssen die „physisch-psychischen Belastungen durch eine längere Phase passiver Regeneration“ (a.a.O., S. 84) ausgeglichen werden.

Dies trifft auch für ältere Arbeiter in der Normalschicht zu.

Deutlich wird, daß nicht die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Schicht, sondern die mit den jeweiligen Tätigkeiten zusammenhängenden berufsspezifischen Anforderungen im Zusammenwirken mit den Noxen des Tiefflugbetriebs die Adaptionsfähigkeit der Individuen übersteigt. Die Kosten/Nutzen-Bewertung und darüber die Einstellung zum Tiefflugbetrieb wird außerdem durch Angst, unmittelbare Reaktion auf Überflüge und wahrgenommene Reaktionen bei Kindern bestimmt.

RESIDENZDAUER UND EINSTELLUNGEN

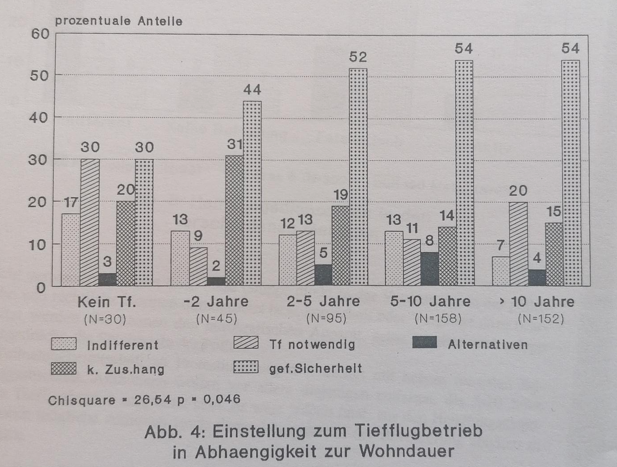

Untersuchungen an Flughäfen weisen auf Zusammenhänge zwischen Residenzdauer und Beeinträchtigung hin (Schümer-Kohrs/Schümer 1974: 208). Dabei konnte nicht eindeutig geklärt werden, inwieweit die Wohndauer die Globalreaktion moderiert. (19)

Abbildung 4 zeigt Einstellungen zum Tiefflugbetrieb in Abhängigkeit zur Wohn(Residenz-)dauer nur für die Tieffluggebiete.

Spätestens nach zwei Jahren Exposition verändert sich die Einstellung: Signifikant häufiger wird geäußert, daß Tiefflug unsere Sicherheit gefährde. (20) Die Gruppe derer hingegen, die eine Residenzdauer von mehr als 10 Jahren aufweisen, sind eher der Ansicht, daß Tiefflug notwendig wäre. Betrachtet man die erhobene Wohndauer idealtypisch als eine Chronologie, dann kann folgendes hypothetisches Modell zu Grunde gelegt werden: Wird Tiefflug gar nicht wahrgenommen, dominiert die Überzeugung, Tiefflug sei notwendig. Nach einigen Monaten Tiefflugbetrieb ändert sich die Einstellung. Nun herrscht die Ansicht vor, unsere Sicherheit sei von Tiefflug unabhängig oder gefährde diese sogar. Nach zwei Jahren wird der Übungsbetrieb in erster Linie als gefährlich eingestuft. Nach über zehnjähriger Exposition, besonders bei älteren Menschen, stellt sich dann in der Tendenz eine resignative Haltung ein, die versucht, die kognitive Dissonanz zwischen einer tendenziell unerträglichen Situation und der Perzeption von Machtlosigkeit (vgl. Meyer, 1989) eher wieder mit dem Statement „Tiefflüge sind notwendig“ zu überwinden. Solche Muster stehen allerdings nicht zwangsläufig im Zusammenhang mit gesundheitlichen Auswirkungen.

Handlungsdispositionen gegen den Tiefflugbetrieb

Interessant ist die Frage nach dem politischen Handlungspotential. Dazu wurde speziell von der soziologischen Bewußtseinsforschung gearbeitet. In Anlehnung an Popitz u.a. (1957) entstand das Fatalismuskonzept von Kaufmann (Kaufmann, 1973). Danach ist Fatalismus eine generalisierte Erwartung hinsichtlich der Beschränktheit des eigenen Handlungspotentials. Das Konzept enthält die These, daß die Position von Arbeitem im Produktionsprozeß und die Erfahrungen, die sie dort machen, eine Bewertung der eigenen sozialen Lage hervorbringt, die fatalistische Züge aufweist. Es überwiegt dabei die Ansicht, den Verlauf ihres Lebens kaum oder gar nicht durch eigenes Handeln beeinflussen zu können (vgl. ebenfalls Kudera u.a., 1983). Für die Tiefflugproblematik ist interessant, ob auch hier bestimmte Gruppen Ohnmachtsgefühle zeigen, wenn es darum geht, etwas gegen die Belastung durch Tiefflüge zu tun. Erhoben wurde dies mit Fragen zur Handlungsbereitschaft.

Die einleitende Frage lautete: Wie ist Ihre langfristige Reaktion auf den Tieffluglärm? Angeboten wurden den befragten Personen folgende Statements:

ICH GEWÖHNE MICH AN DEN LÄRM UND NEHME IHN NICHT MEHR SO STARK WAHR (Keine Belastung).

ICH BIN NICHT MEHR BEREIT, DIE BELASTUNG HINZUNEHMEN, ABER FÜHLE MICH HILFLOS (fatalistisch).

ICH BIN NICHT MEHR BEREIT, DIE BELASTUNG ZU AKZEPTIEREN UND VERSUCHE DAGEGEN VORZUGEHEN (aktiv).

Abb.4

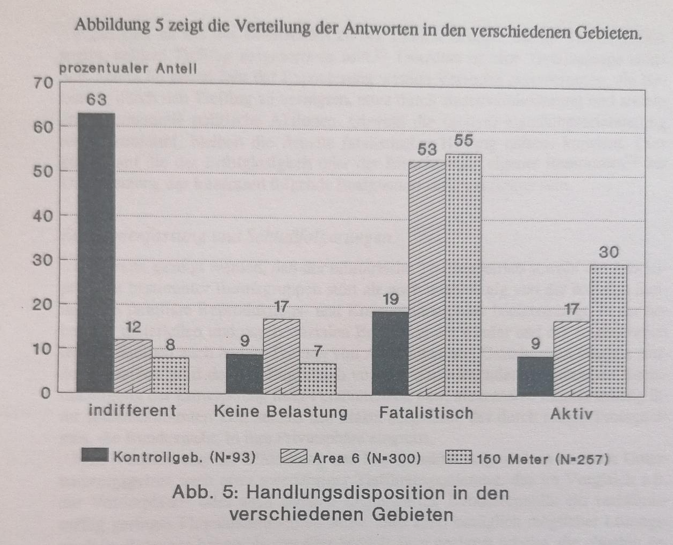

Offensichtlich brauchen die Befragten im Kontrollgebiet einerseits keine Orientierung hinsichtlich möglicher Abwehrhandlungen bezüglich des Tiefflugbetriebs, andererseits entfallen auch die Einschätzung über die Erfolgschancen von und die möglichen Erfahrungen mit verschiedenen Institutionen hinsichtlich durchgeführter Handlungen zur Minderung der Belastung. Daher scheint es nicht verwunderlich, wenn diese Befragten keine Angabe zu den angebotenen Statements machen. Die neun Prozent, die im Kontrollgebiet wohnen und etwas gegen den Flugbetrieb tun wollen, sind entweder Pendler, welche in den Tieffluggebieten ihrer Arbeit nachgehen oder es sind Befragte, die sich auf die Diskussion um das „49er Modell“ (21) beziehen und ihre Handlungsbereitschaft für den Fall äußern, daß der Tiefstflugbetrieb auf die gesamte Bundesrepublik ausgedehnt wird. Erstaunlich ist dennoch der verhältnismäßig große Anteil derer, welche in der Area 6 angeben, sich an den Lärm gewöhnen zu können. Die hohen Zahlen fatalistischer Haltung in den Tieffluggebieten erklären sich mindestens zum Teil aus schon vollzogenen und scheinbar erfolglos gebliebenen Aktivitäten (22) dieser Gruppe (23). Dennoch wollen im 75 Meter-Gebiet 17 Prozent und im 150 Meter-Gebiet 30 Prozent der Befragten gegen die für sie nicht mehr hinnehmbare Belastung aktiv werden. Die Area unterscheidet sich signifikant von dem Kontrollgebiet und das 150 Meter-Gebiet gegenüber beiden anderen. (24)

Zu der Gruppe, welche häufiger angibt, keiner Belastung ausgesetzt zu sein, gehören Rentner/-innen und Landwirte. Eine fatalistische Haltung zeigen eher Angestellten im mittleren und auch im höheren Dienst.

Unseren Befunden entsprechend müssen wir die Arbeiter aus Norddeutschland eher zu der Gruppe zählen, welche die Absicht äußert, aktiv werden zu wollen, weil sie der Übungsbetrieb zu stark belastet. Viele befragte Arbeiter gaben an, im Schichtdienst tätig zu sein und somit häufiger während ihrer Regeneration beeinträchtigt zu werden. Diese zusätzliche Belastung mit massiven Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit ist eine potentielle Quelle für Gefährdungen, sowohl der eigenen Sicherheit als auch der Sicherheit anderer, wenn die interviewten Arbeiter beispielsweise verantwortungsvolle Steuerungs- und Regelungsaufgaben in Betrieben mit der Produktion von Gütern der Gefahrenklassen erfüllen müssen, was in unserem Untersuchungsgebiet häufiger der Fall ist. Zudem wird die gesundheitliche Beeinträchtigung, die durch die Schichtarbeit ohnehin schon hoch ist, noch größer.

Abb. 5

Eine weitere Gruppe, welche gegen die Lärmbelastung vorgehen will, kommt aus den Reihen derer, die sich schon fast traditionell sowohl an konventionellen wie auch an unkonventionellen Protestformen (so z.B. erwähnt bei Geißler, 1987: 63) beteiligt, wenn diese im Rahmen der Legalität bleiben, nämlich die Beamten. Dies ist auch nicht verwunderlich, sitzt doch diese Gruppe direkt in der Verwaltung, in der politische und rechtliche Normen durchgesetzt bzw. entwickelt oder Vorgänge dazu bearbeitet werden. Sie kennen den bürokratischen Apparat, seine Nischen und salopp ausgedrückt, die Spielregeln der Politik.

Teilnahmebereitschaft an Protesthandlungen korreliert mit hohem formalen Bildungsabschluß. Aktivitäten wollen vor allem diejenigen entfalten, die 5-10 Jahre dem Tiefflugbetrieb ausgesetzt sind. Es wäre jedoch fatal, aus den Handlungsdispositionen mögliche Aktionen sowie deren Akzeptanz in der Bevölkerung ableiten zu wollen.

Handlungsdisposition und Residenzdauer

Sauer u.a. (1980) finden, daß kognitive Moderatoren – wie „Freiwilligkeit der Teilnahme an einer Lärmsituation“ und die „antizipierte Dauer der Beeinflussung des Lärms“ (a.a.O .: 120), d.h. wie lange eine Person glaubt, sich in der belärmten Umgebung aufhalten zu müssen -, die „empfundene Aversivität einer Lärmquelle und das Ausmaß der Reaktion auf die aversive Reizung“ (a.a.O .: 132f) mit bestimmen. Während Freiwilligkeit versus Zuweisung keine unterschiedlichen Effekte auf der Verhaltensebene hervorbringt, treten Unterschiede auf, die von der „Antizipierte(n) Dauer der Beeinflussung des Lärms“ ausgehen. „Personen, die nur kurzfristige Beeinflußbarkeit antizipieren, gewöhnen25 sich schlechter an den ( … ) Lärm als Personen, die erwarten, ihn langfristig kontrollieren zu können“ (a.a.O .: 129). In den Tieffluggebieten liegen für die Betroffen hinsichtlich der Freiwilligkeit und der Beeinflußbarkeit26 ähnliche Bedingungen vor wie für die Versuchspersonen.

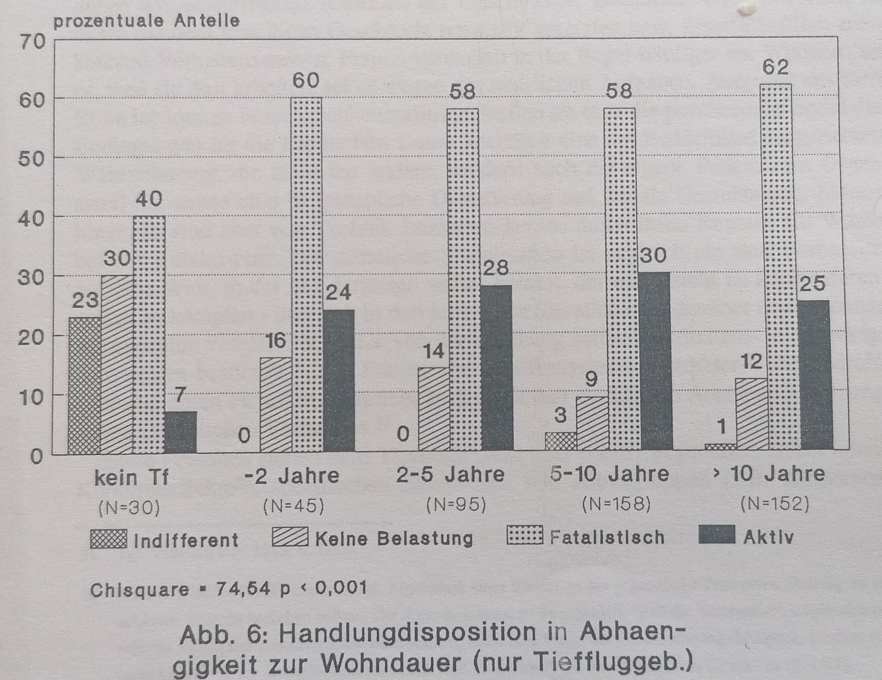

Bezüglich der Handlungdispositionen verteilt sich die Einschätzung der Erfolgschancen von Abwehrhandlungen im Verhältnis zur Wohndauer wie in Abbildung 6 dargestellt.

Signifikant ist nur der Unterschied zu der kleinen Gruppe, die im Tieffluggebiet angibt, keinem Tiefflug ausgesetzt zu sein. (27) Trotzdem ist eine Trendaussage möglich: Schon im ersten Jahr der Exponierung werden Versuche unternommen, die Belastung durch den Tiefflug zu verringern, etwa durch Beschwerdeführung und andere unkonventionelle politische Aktionen. Obwohl die (aktive) Handlungsorientierung relativ zunimmt, bleiben die Anteile fatalistischer Haltung nahezu konstant. Dies könnte auf die der Erfolglosigkeit oder der Einschätzung eigener Ressourcen (28) zur Durchsetzung der Interessen folgende Resignation zurückzuführen sein.

Zusammenfassung und Schlußfolgerungen

Es konnte gezeigt werden, daß der militärische Tiefflugbetrieb sowohl die Arbeitsprozesse bestimmter Berufsgruppen stört als auch unabhängig von der sozialen Stellung die familiäre Reproduktions- und Konsumptionssphäre beeinträchtigt, in der neben der materiellen und psychosozialen Betreuung der Kinder und der Regeneration im allgemeinen auch andere Formen von Aktivitäten und Gestaltungen tangiert werden. Letztlich wird der Tiefflugbetrieb von der überwiegenden Mehrheit als Beeinträchtigung der Entwicklung ihrer Persönlichkeit bzw. als massive Einschränkung ihrer selbstbestimmten Zeit seitens des Staats aufgefasst, der durch seinen Protagonisten, die Bundeswehr, in ihre Privatsphäre eingreift.

Eine Veränderung der Einstellung und Emotionalität zeigt sich in unserem Untersuchungsgebiet nach etwa zweijähriger Tiefflugexponierung, das im Vergleich z.B. zur Vorderpfalz (29) oder auch anderen Regionen der Bundesrepublik ein verhältnismäßig geringes Flugaufkommen aufweist. Dies kann bezüglich möglicher Lösungsmodelle Relevanz haben, da das 49er Modell dazu geeignet scheint, die ohnehin geringe Akzeptanz von militärischen Übungen, insbesondere von Tiefflugübungen, in der Bevölkerung weiter zu reduzieren. Entsprechend den Überflugzahlen und den anderen oben genannten Unterschieden ist die Bevölkerung in dem 150 Meter-Gebiet tendenziell einer größeren Belastungen ausgesetzt. Dies spiegelt sich auch in den Angstreaktionen und in den Einstellungen wider. Wir kommen zu dem Ergebnis, dass nicht nur die zulässigen Flughöhen, die Überflugfrequenzen und Pegelstärken, sondern noch weitere Merkmale wie das Vorhandensein einer TRA30 bzw. die Durchführung bestimmter Übungen wie Abfangjagden und simulierte Zielanflüge mit zu den Belastungsfaktoren zu zählen sind. Solche Übungen bewirken Angst vor Abstürzen. Es scheint uns nicht ausreichend, sogenannte objektive Belastungsparameter wie Überflugfrequenz, Pegel und Mindestflughöhen zu der alleinigen Grundlage der Abschätzung der Reaktionsdimension in der Bevölkerung zu machen. Dazu müssen auch tätigkeitsspezifische Belastungen erfaßt werden, um die Wirkung des Tiefflugbetriebs auf die verschiedenen Bevölkerungsgruppen adäquater einschätzen zu können.

Der geschlechtsspezifische Unterschied, der bezüglich der Angst und den Einstellungen gegenüber dem Tiefflugbetrieb deutlich hervortritt, ist wohl den verschiedenen sozialisatorischen Aspekten der Geschlechter geschuldet und wird manifest durch die dem jeweiligen Geschlecht normativ gesetzten bzw. gesellschaftlich anerkannten Verhaltensweisen. Frauen verweilen in der Regel häufiger am Wohnort, sei es, weil sie dort arbeiten, sei es wegen der häuslichen Aufgaben. Aufgrund des ihrer Rolle inhärenten Fürsorglichkeitsprinzips, stellen sie eher die psychosozial optimalen Bedingungen für die Kinder her. Damit korreliert eine auf Bedürfnisse ausgerichtete Wahrnehmung, die nicht nur andere, sondern auch die eigene Person zum Gegenstand hat sowie eine hauptsächliche Orientierung auf soziale Beziehungen. Männer hingegen sind eher von Technik fasziniert, gerade durch ihren Kontakt mit Waffen bei der Bundeswehr. Die männliche Sozialisation ist zugleich ein sich Vorbereiten auf eine Welt, in der nur derjenige weiter kommt, der es versteht zu konkurrieren – sprich zu kämpfen – und sich in den jeweiligen Situationen gegenüber den Mächtigeren opportun verhält. Sie ist u.a. von der Einübung solcher Verhaltens- und Herangehensweisen bestimmt (31). Für Frauen sind Waffensysteme abstrakter (32) und bedrohlicher und deren Funktion entspricht auch nicht den normierten Auseinandersetzungsformen weiblichen Verhaltens. (33)

Ältere Personen stehen dem Tiefflugbetrieb eher positiv gegenüber. Dabei können Kohorteneffekte (34), spezifischen Situationen von Altersgruppen (z.B. Kindererziehung) oder der vielfach konstatierte Wertewandel (35) im Lichte der sich abzeichnenden Entspannung im Ost-West-Konflikt eine Rolle spielen. Jüngere Kohorten mit höherem Bildungsstatus orientieren sich eher an postmateriellen Werten. Möglicherweise ist die Belastung älterer Personen aufgrund ihrer allgemein verminderten Hörfähigkeit geringer, obwohl die Gefahr von Gehörschädigungen36 in allen Altersgruppen vorhanden ist.

Die Basis in der Bevölkerung, in der die Tiefflüge als Teil der derzeitigen Verteidigungsanstrengungen einen eher positiven Widerhall finden oder eher eine indifferente Einstellung vorherrscht, ist mit 25 bis 40 Prozent jedenfalls klein. Diesen Befürwortern stehen nach unseren Daten mindestens 60 Prozent explizite Tieffluggegner gegenüber. Mit diesem Verhältnis steht ein Teil des Inhalts der offiziellen Formel „Verteidigung + Entspannung = Sicherheit“ seitens der Bevölkerung zur Disposition.

In unserer Untersuchung fordern 64 Prozent der Befragten die Einstellung von Tiefflügen. Dies ist eine eindeutige Aussage seitens der betroffenen Bevölkerung, der, nach den Veränderungen in den Warschauer Vertrags Staaten, ein neues Verteidigungskonzept gegenübergestellt wird, in dem der Luftwaffe immer noch eine zentrale Rolle zugewiesen wird, was darauf schließen läßt, daß über der Bundesrepublik Deutschland weiterhin Tiefflugübungen stattfinden werden.

Anmerkungen

(1) Siehe hierzu Hagena (1990) und Achilles (1987).

(2) Während der Explorationsphase, die in verschiedenen Regionen der Bundesrepublik durchgeführt wurde, entstand der Eindruck, daß die Tiefstfluggebiete deutlich stärkeren Belastungen ausgesetzt seien.

(3) In den tiermedizinischen Untersuchungen der Universität Hannover zeigt sich ein Unterschied zwischen der Flughöhe, die Piloten angaben und der vom Boden aus mit einem Goniometer ermittelten (Brach, 1983: S. 59-63).

(4) Curio/Ising (1986) weisen auf das bedrohliche visuelle Erscheinungsbild eines Tieffliegers hin und erachten eine Trennung zwischen Lärm und Erscheinungsbild als problematisch.

(5) Angst wird in der Psychologie häufig unterschieden in eine „Zustandsangst“, die situationsspezifisch ist und in eine Eigenschaft oder Disposition ängstlich zu sein, was als Persönlichkeitsmerkmal gilt (vgl. Schwarzer, 1981). Wir können keine Angaben über die Verbreitung von Angst als Eigenschaft oder Disposition machen. Ebensowenig können wir Aussagen treffen über die Korrelation zwischen der von uns gemessenen Existenzangst und der Verbreitung von Angstdispositionen in der Bevölkerung. Uns interessierten in diesem Zusammenhang nur die Fragen: Wie verteilen sich die durch den militärischen Tiefflugbetrieb erzeugten Angstzustände und wieviel Einfluß haben Bedrohungswahrnehmung und Befürchtungen existenzieller Art auf die Bewertung und Einschätzung des Tiefflugbetriebs.

(6) Wir beziehen uns nicht auf Ängstlichkeit als Persönlichkeitsmerkmal, sonder auf Erwartungsängste oder Ängste vor antizipierten Ereignissen. Die Angst kann im Lauf der Zeit in das „Selbstmodell“ (Schwarzer, 1981: 80) eingehen, so daß für wiederkehrende Situationen eine quasi abgespeicherte Situationseinschätzung vorliegt, die aktiviert wird. Das Individuum nimmt die Erregungszustände wahr und interpretiert sie unter Heranziehung der abgespeicherten Situationseinschätzung als Angst. Überflüge mit hohen Pegelspitzen lösen bei einer Vielzahl der Befragten somatische Reaktionen aus, die sowohl als Angstreaktion als auch als Beeinträchtigung der Gesundheit gedeutet werden können.

(7) Bezüglich der Angst sind die Mittelwerte/Standardschätzfehler des Mittelwertes für das Kontrollgebiet: 1,559/0,138, Area 6: 2,16/0,041, 150 Meter-Gebiet: 2,482/0,06. Chisquare=63,19 bei p < 0,001. Die Kategorien sind mit folgenden Werten in die Berechnung eingegangen: 0=Indifferent, 1=keine Angst, 2=Bedrohung, 3=Existenzangst.

(8) Der Untersuchung von Volmerg u.a. (1983) können wir Hinweise über bestimmte sozialisatorische Wirkungen des Aufenthalts von Männern bei der Bundeswehr entnehmen. Männer bekommen ein besonderes Verhältnis zu Waffen, wobei häufig das Zerstörungspotential zurücktritt zugunsten der Faszination durch die technische Seite von Waffensystemen (a.a.O .: 197f). Femer bleibt die Erinnerung an kollektive Erlebnisse, welche die Ohnmacht des Einzelnen gegenüber den autoritären Strukturen zurückdrängt. Unter Zugrundelegung dieses Erfahrungskontextes ist es wahrscheinlich, daß ein großer Anteil der Befragten – u.a. auch zur Reduzierung kognitiver Dissonanz – eher auf die positiven Erfahrungen des Wehrdienstes und seine Vertrautheit mit verschiedenen Waffensystemen – der Umgang vermindert die Angst – rekurriert, wenn es darum geht, Übungen der Bundeswehr – in unserem Fall Tiefflüge – zu beurteilen.

(9) Bei den wenigen Befragten, die angeben, nicht vom Tiefflug betroffen zu sein, obwohl sie in unserem Datensatz den Tieffluggebieten zugeordnet wurden, handelt es sich zum größten Teil um Wochenendaufenthalter, die eigentlich außerhalb der Tieffluggebiete wohnen. Bei dem Rest handelt es sich um den Tiefflug extrem verdrängende Individuen mit inkonsistentem Antwortverhalten.

(10) Mittelwerte und Standardschätzfehler des Mittelwerts: kein Tf .: 1,92/0,17, -2 Jahre: 2,18/0,14, 2-5 Jahre: 2,6/0,07, 5-10 Jahre: 2,63/0,05, über 10 Jahre: 2,54/0,06. Die Werte der Kategorien sind: 1: keine Angst, 2: Bedrohung, 3: Existenzangst.

(11) Erschwert wird die Interpretation dadurch, daß unser Erhebungsinstrument kaum Aussagen über intervenierende Faktoren zulässt und durch die politischen Implikationen des Übungsbetriebs. Es ist gut möglich, daß in einzelnen Fällen nicht in erster Linie der Lärm die Einstellung zum Tiefflugbetrieb bestimmt, sondern eine bestimmte Werthaltung.

(12) Die Art der Betroffenheit, ob jemand konkret oder nur abstrakt, ist ein wichtiger Faktor für Einstellungen.

(13) Letztere machen knapp drei Prozent des gesamten Samples aus.

(14) Kontrollgebiet: MW=2,25/Semean=0,17; Area 6: 2,56/0,09; 150 Meter-Gebiet: 2,77/0,095; Chisquare=16,47, p=0,036. Kodierung: 0: Indifferent, 1: Befürworter, 2: Alternativen, 3: Kein Zusammenhang, 4: gefährdet Sicherheit.

(15) Schichtspezifische Unterschiede korrelieren mit anderen Belastungsquellen, z.B. Straßenverkehrslärm. Eine Studie von Uniroyal (o.V., 1989) belegt, daß höhere Einkommensschichten durch Straßenverkehrslärm kaum belastet werden, weil sie in Wohngegenden residieren, deren Wohnqualität ihren Preis hat. Auch in der Fluglärmuntersuchung der DFG (1974) deutet sich eine überwiegende Fluglärmbelastung unterer Einkommensschichten an. Offensichtlich sind einkommensstärkere Gruppen nicht nur wählerischer bezüglich der Wohngegend, sondern zugleich auch mobiler. Während sowohl Straßen- bzw. Verkehrsführung und An- und Abflugstrecken bei Flughäfen überwiegend festliegen, ist dies bei dem militärischen Übungsbetrieb nicht der Fall.

(16) Trotz der vielfach konstatierten Auflösung der Unterschiede zwischen Land- und Stadtbevölkerung (vgl. U. Beck, 1986: 121ff) gehen wir davon aus, daß Frauen auf dem Land – aufgrund der konservierenden Wirkung der sozialen Netzwerke – eher der „traditionelle(n) weibliche(n) Geschlechtsrollenidentität“ (G. Nunner-Winkler, 1989: 175) und damit dem Fürsorglichkeitsprinzip verhaftet bleiben, in dessen Zentrum die Wahrnehmung und die Erfüllung der Bedürfnisse anderer steht (vgl. E. Beck-Gemsheim, 1983: 323).

(17) Siehe hierzu Becker-Schmidt, 1983: 253.

(18) Hinzuzurechnen sind noch Befürchtungen, die Kinder könnten durch den Tiefflugbetrieb in ihrer Entwicklung beeinträchtigt werden und später hinsichtlich ihrer Marktchancen benachteiligt sein.

(19) „Als ‚moderierend‘ ( … ) soll eine Variable gelten, ( … ) wenn sie – ohne selbst bedeutsam mit dem Stimulus in Beziehung zu stehen – mit der Reaktion auf den Stimulus korreliert; d.h. wenn sie einen vom Stimulus unabhängigen Beitrag zur Vorhersage der Reaktion leistet ( … )“ (Schümer-Kohrs/Schümer, 1974: 159).

(20) Mittelwerte/Semean sind: kein Tf .: 2,16/0,28, -2 Jahre: 2.84/0,21, 2-5 Jahre: 2,86/0,14, 5-10 Jahre: 2,84/0,11, über 10 Jahre: 2,89/0,11. Die Werte der Kategorien sind: 0: Indifferent, 1: Tiefflug notwendig, 2: Alternnativen, 3: kein Zusammenhang, 4: gefährdet Sicherheit.

(21) Das 49er Modell beinhaltet die Einteilung der gesamten Bundesrepublik in 49 Tiefstfluggebiete, welche im Zuge eines Rotationsverfahrens, um der „gerechten Verteilung der Verteidigungslasten“ (vgl. Meyer, 1989) willen, reihum für Tiefstflüge (75 Meter) genutzt werden sollten. Hinzu kommt die neuere Diskussion um die Nutzung eines Teils der ADIZ (Luftverteidigungs- und Identifizierungszone), in der unser Kontrollgebiet liegt.

(22) Vgl. auch Estermann, 1989: 134.

(23) So führten 21 Prozent in dem 75 Meter-Gebiet und 36 Prozent im 150 Meter-Gebiet verschiedene Handlungen, auch passive wie Fenster abdichten oder wegfahren zur Reduzierung der Belastung durch den Tiefflugbetrieb durch.

(24) Mittelwerte/Semean: Kontrollgebiet: 0,731/0,10, Area 6: 1,753/0,05, 150 Meter: 2,066/0,05. Chisquare=177,88, p <0,001. 0: Indifferent, 1: Keine Belastung, 2: Fatalistisch, 3: Aktiv.

(25) Gewöhnung wird hier nicht als Gewöhnung an sich aufgefasst. In diesem Kontext interpretieren wir ’sich schlechter gewöhnen‘ als ein ohnmächtiges Hinnehmen widriger Umstände beziehungsweise eine sich schnell einstellende resignative Haltung, ein Handeln, das bestenfalls in Stereotypen verharrt, wenn das gewohnte Repertoire keinen Erfolg zeigt. Demgegenüber stehen solche Personen, die flexibel mit langfristig angelegten, auf ständiger Aufnahme von Informationen basierendem, an Strategien orientiertem Handeln agieren.

(26) Kollektive Protestaktionen führten häufiger zu einer kurzzeitigen Abnahme des militärischen Flugaufkommens.

(27) Die Mittelwerte/Semean sind: kein T .: 1,3/0,16, -2 Jahre: 2,09/0,09, 2-5 Jahre: 2,15/0,06, 5-10 Jahre: 2,16/0,05, über 10 Jahre: 2,11/0,05. Kodierung: 0: Indifferent, 1: keine Belastung, 2: Fatalistisch, 3: Aktiv.

(28) Wippler zufolge gehören Ressourcen wie Bildung und ein entsprechendes Einkommen zur Herstellung von Lebensqualität. Ohne die entsprechende Bildung ist es nicht möglich, eine sich verändernde soziale Umwelt zu bewältigen; die Folge ist zumeist ein Einbruch in der Lebensqualität. Ebenso fehlen dann häufiger die informellen Netzwerke, die eine größere Einflußchance hinsichtlich der Durchsetzung der eigenen Interessen gewährleisten.

(29) Siehe Projektgruppe FLUG (1987)

(30) Siehe S. 184

(31) Vgl. Volmerg u.a., 1983, S. 199ff.

(32) Nunner-Winkler (1989) kommentiert Ergebnisse einer Studie, in der jugendliche Probanden Stellung zu verschieden Themen beziehen sollten. Die Autorin kommt zu dem Schluß, „daß die Bereitschaft, allgemeine moralische Prinzipien kontextsensitiv anzuwenden, nicht eine Frage der Geschlechtszugehörigkeit, sondern vielmehr eine Frage der Betroffenheit oder auch eine Frage der Reife des moralischen Urteils“ ist (S. 166f).

(33) Vgl. Volmerg u.a., 1983, S. 167ff.

(34) So wird in der SOWI Studie Nr. 23 von Lucian Kem (1989) bei Jugendlichen im wehrfähigen Alter eine Verschiebung der Bedrohungswahrnehmung von der militärischen „traditionellen Bedrohung“ d.h. östlichen (a.a.O., S. 30), hin zu ökologischen und atomaren (z.B. Nuklearkrieg) Katastrophen. Der Kontext, in dem das empirische Material untersucht wird, ist die Feststellung einer allgemeinen „Legitimationskrise der Bundeswehr“ (a.a.O., S. 1). Von den in der erwähnten Studie Befragten wird zwar die militärische Verteidigung nicht grundsätzlich in Frage gestellt, sondern nur dann, wenn dabei bestimmte Mittel zum Einsatz kommen sollen. Wir vermuten, daß ähnliche Grundeinstellungen zur Verteidigung versus Einstellungen zu dem besonderen Mittel Tiefflug in unserem Sample vorliegen.

(35) Vgl. besonders Inglehart (1977). Kritisch dazu Dalton (1986).

(36) Vgl. z.B. Spreng u.a., 1987.

Literatur

Arbeitsgruppe Sozialberichterstattung: Entwicklung der Wohlfahrt. Veränderte Lebensbedingungen und Einstellungen, WZB-Mitteilungen 47, Berlin, 1990, S. 16-20

Achilles, O. (Hrsg.): Tiefflug, Bomheim, 1987

Beck, U .: Risikogesellschaft, Frankfurt/M, 1986

Beck-Gernsheim, E .: Vom „Dasein für andere“ zum Anspruch auf ein Stück „eigenes Leben“, Soziale Welt, 1983, S. 307-340

Becker-Schmidt, R .: Einleitende Bemerkungen, in: Soziale Welt, SB 2: Soziale Ungleichheiten, 1983, S. 249-254

Brach, W .: Untersuchungen über den Einfluß von Fluglärm auf die peri- und postpartalen Verluste beim Farmnerz (Mustela vison f. dom.), Dissertation, Tierärztliche Hochschule Hannover, Hannover, 1983

Curio, I., Ising, H .: Gesundheitliche Auswirkungen des militärischen Tieffluglärms – Vorstudie, UBA Forschungsbericht 86105 01 112, Berlin, 1986

Dalton, R. J .: Wertewandel oder Wertwende – Die neue Politik und Parteienpolarisierung, in: Klingemann, H .- D., Kaase, M. (Hrsg.): Wahlen und politischer Prozeß, Opladen, 1986, S. 427-454

Estermann, J .: Rezeption von Umweltbedingungen, in: Hoffmann-Nowotny (Hrsg.): Kultur und Gesellschaft. Beiträge der Forschungskommitees, Sektionen und Ad-hoc-Gruppen, Zürich, 1989, S. 133-135

Geißler, R .: Politische Ungleichheit: Soziale Schichtung und Teilnahme an Herrschaft, in: Geißler, R. (Hrsg.): Soziale Schichtung und Lebenschancen in der Bundesrepublik, Stuttgart, 1987, S. 50-78

Hagena, H .: Tiefflug in Mitteleuropa – Chancen und Risiken offensiver Luftkriegsoperationen, Baden-Baden, 1990

Heine, H., Mautz, R .: Industriearbeiter contra Umweltschutz? – Eine SOFI-Studie, Frankfurt/M, New York, 1989

Inglehart, R .: The Silent Revolution, Princeton, 1977

Kaufmann, F. X .: Sicherheit als soziologisches und sozialpolitisches Problem, Stuttgart, 1973

Kern, L .: Bedrohungswahrnehmung, Akzeptanz militärischer Verteidigung und Veränderung von Grundorientierungen bei Jugendlichen, SOWI-Arbeitspapier Nr. 23, München, 1989

Kudera, W., Ruff, K., Schmidt, R .: Zur Interessenorientierung und Interessenstrategie von Angestellten, in: Matthes J. (Hrsg.): Sozialer Wandel in Westeuropa, Frankfurt/M, New York, 1979, S. 341-353

Kudera, W., Ruff, K., Schmidt, R .: Blue collar – white collar: grey collar? – Zum sozialen Habitus von Arbeitern und Angestellten in der Industrie, Soziale Welt, 1983, S. 201-227

Meyer, C .: Kognitive Dissonanz in der Kontroverse um den Tiefflug, Diplomarbeit, Freie Universität Berlin, 1989

Moran, S.V., Gunn, W.J., Loeb, M .: Annoyance by aircraft noise and fear of overflying airkraft in relation to attitudes toward the environment and community, The Journal of Auditory Research 21, 1981, S. 217-225

Naumann, A .: Militärischer Tiefflugbetrieb und Lärmbelastung im Luftraum über der Bundesrepublik Deutschland, Jahrbuch der Luftwaffe, 14, 1981, S. 102-111

Nunner-Winkler, G .: Gibt es eine weibliche Moral?, in: Haller, M., Hoffmann-Nowotny, H .- J., Zapf, W. (Hrsg.): Kultur und Gesellschaft, Frankfurt/M, New York, 1989, S. 165-178

Oremus, D .: Sozialwissenschaftliche Untersuchungen zum Thema Fluglärm, in: Projektgruppe FLUG, Estermann, J. (Hrsg.): Tieffluguntersuchung Norddeutschland – Erhebung 1987, Berlin, 1988, S. 27-36

Ostner, I .: Beruf und Hausarbeit – Die Arbeit der Frau in unserer Gesellschaft, Frankfurt/M, New York, 1979

Popitz, H., Bahrdt, H.P., Jüres, E.A., Kesting, H .: Das Gesellschaftsbild des Arbeiters. Soziologische Untersuchungen in der Hüttenindustrie, Tübingen, 1957 (3. A. 1967)

Projektgruppe FLUG: Belastung der Bevölkerung durch militärische Tiefflüge. Eine empirische Untersuchung, Mitteilungen aus dem Schwerpunkt Methodenlehre des Instituts für Soziologie, Freie Universität Berlin, 1987

Sauer, C., Kumpf, M., Volkmann, H .: Kognitive Moderatoren der Wirkung von Lärm, Zeitschrift für exp. und angew. Psychologie, Bd. 27, Heft 1, 1980, S. 120-134

Schlösser, M .: Freizeit und Familienleben von Industriearbeitern,Frankfurt/M, New York, 1981

Schümer-Kohrs, A., Schümer, R .: Der sozialwissenschaftliche Untersuchungsteil, in: DFG-Forschungsbericht Fluglärmwirkungen Hauptbericht, Bonn-Bad Godesberg, 1974, S. 150-246

Schwarzer, R .: Streß, Angst und Hilflosigkeit, Stuttgart u.a., 1981

Spreng, M., Leupold, S., Emmert, B .: Mögliche Gehörschäden durch Tieffluglärm, UBA Forschungsbericht 10501 213/04, Erlangen-Nürnberg, 1987

Uniroyal-Verkehrsuntersuchung (o.Verf.), in: Umwelt Magazin, Heft 10, 1989, S. 76-77

Volmerg, B., Volmerg, U., Leithäuser, T .: Kriegsängste und Sicherheitsbedürfnis. Zur Sozialpsychologie des Ost-West-Konflikts im Alltag, Frankfurt/M, 1983

Wippler, R .: Kulturelle Ressourcen, gesellschaftlicher Erfolg und Lebensqualität, in: Haferkamp u.a. (Hrsg.): Soziale Ungleichheit, 1986, S. 221-254