für das politische Strafrecht und die polizeiliche Ermittlung

Weiterlesen Erziehungsheime. Funktionen und Wirkungen

© ProLitteris, Josef Estermann

von Josef Estermann und Reiner Koll

1.

Strafrecht soll, einer Definition von E. Schmidhäuser (1) zufolge, „in erster Linie dem Schutze eines gegebenen Bestandes von Gütern“ dienen, seien es solche der privaten Sphäre, der Gesellschaft oder der staatlichen Organisation der Gesellschaft. Mit dem letzten Gesichtspunkt ist das hier interessierende Thema des politischen Strafrechts am Beispiel des § 129 a StGB angesprochen. Doch zuvor noch einige allgemeinere Überlegungen.

Wenn Schmidhäuser als allgemeine Aufgabe von Strafe und nicht-vergeltenden Strafrechtsfolgen die Sicherung eines einigermaßen gedeihlichen Gemeinschaftslebens postuliert (2), so bezieht sich das auf die soziale Kontrollfunktion von Strafrecht. Hervorzuheben ist allerdings, dass Strafrecht niemals allein die Einhaltung und Durchsetzung sozialer Normen garantieren kann. (3) Es ist immer schon auf ihm vorausgesetzte, funktionierende ‚Milieus‘ angewiesen (4) oder, makrotheoretisch formuliert, auf eine Art ‚Minimalkonsens‘, der von weiten Teilen der Gesellschaft wenn schon nicht der innerlichen Überzeugung nach geteilt, so doch wenigstens eingehalten wird.

2.

Politisches Strafrecht ist nun gewiß keine Einrichtung, die erst in und für die Bundesrepublik erfunden wurde – und insofern es klare Tatbestandsmerkmale und Rechtsfolgen formuliert, ist es ein Fortschritt gegenüber Repression, die sich in der Illegalität oder in einer Art Halblegalität ereignet. Genau dies aber steht u.E. in Frage, nämlich die Bestimmtheit der Rechtsvorschriften, die mehr und mehr zugunsten unspezifischer Generalklauseln umgedeutet werden. Das heißt, die Tätigkeit der Repressionsorgane, insbesondere der politisch orientierten, löst sich von strafrechtlich fixierten Normen, die ihrerseits dem Bestimmtheitsgrundsatz genügen müßten – dies gilt nicht für den Verfassungsschutz, der per definitionem in seiner Tätigkeit nicht an das Strafrecht gebunden ist. Auf diesem Unbestimmtheitsniveau ist der § 129a StGB (wie auch der § 129) angesiedelt; eine analoge Entwicklung ist im Polizeirecht zu beobachten. (5) Für die Bürger gibt es dann keinerlei Berechenbarkeit und Voraussehbarkeit mehr hinsichtlich der Kriterien des Tätigwerdens staatlicher Repressionsorgane. Repression wirkt nicht mehr allein auf der Ebene von Handeln, sondern schon auf der von Verhalten (6): Das Subjekt antizipiert die geforderte Anpassungsleistung und internalisiert sie. Dieser Aufgabe einer von der Intention her umfassenden Steuerung individuellen Handelns und Verhaltens ist das alte, im Besonderen Teil noch nicht völlig von Generalklauseln durchseuchte Strafgesetzbuch nicht gewachsen. Es reicht uns allerdings nicht, eine Tendenz zu kritisieren, die rechtsstaatliche Grundsätze zunehmend aufweicht oder bei der bloßen Feststellung dieser Tendenz zu verweilen. Erst eine genauere Ursachenanalyse, die hier nicht zu leisten ist, kann die diese Prozesse bewirkenden Kräfte freilegen und erst von daher lassen sich rechtspolitische Strategien formulieren. Bloßes Insistieren auf rechtsstaatliche Grundsätze prallt allemal an den Interessen der Politik und der Kompetenzorgane ab. Wir würden deshalb auf das Gröblichste mißverstanden, wenn man unsere Ausführungen lediglich als Kritik von ‚Fehlentwicklungen‘ im Justizbereich interpretierte. Deshalb einige wenige Satze, die den Kontext umreißen, in dem wir unsere Thesen zum § 129a eingeordnet sehen wollen.

Abb.1

3.

Das politische System der Bundesrepublik ist gekennzeichnet durch einen hohen Grad an institutionell verdichteter und organisierter Meinungs- und Entscheidungsfindung. Mit der APO der sechziger Jahre entstand eine ‚Protestkultur“, die sich. – anders als die traditionelle Arbeiterbewegung – neben und gegen das institutionell abgeschottete politische System organisierte und dauerhaft einen neuen Konflikttypus etablierte. Erstaunlich ist weniger diese Tatsache selbst als die Persistenz – was nicht gleichbedeutend ist mit Kontinuität – jener ‚Protestkultur‘. Unsere These ist, daß es gerade das hoch- und durchorganisierte System politischer Willens- und Entscheidungsbildung. ist, das diese Persistenz mitbewirkt. In diesem vorwiegend über Organisationen bzw. Bürokratien vermittelten „bargaining process“ bleibt kein Raum für die Artikulation von Meinungen und Interessen, die in diesem Spektrum nicht repräsentiert sind. Die Träger und Eliten andersartiger Interessengruppen sind somit auf Artikulationsformen außerhalb der etablierten Formen des „policy-making“ verwiesen.

Ergänzend tritt ein anderes Argument hinzu: Unabhängig davon, ob das politische System von seinen konstitutionellen Grundlagen her Modifikationen, Reformen im Sinne von mehr Partizipation oder ‚echter‘ Dezentralisierung zuläßt, ist entscheidend, daß im Bewußtsein der politischen Eliten eine derartige Öffnung nicht zugelassen werden kann, ja diese begriffen wird als Usurpation konstitutionell garantierter und historisch angestammter – gewissermaßen ‚ersessener‘ – Rechte. Das besagt, die herrschenden politischen Eliten vollziehen folgenden Schluß: Sie repräsentieren das politische System, das politische System repräsentiert die Normen des Grundgesetzes, also repräsentieren die Eliten das Grundgesetz. Wer sowohl gegen die herrschenden Eliten wie auch gegen das politische System opponiert, sieht sich unversehens als Feind der freiheitlich-demokratischen Grundordnung definiert. Kurz, der Protest wird interpretiert und durch diese Optik strukturiert als gegen das politische System insgesamt gerichtet und nicht gegen seine Erstarrung. (7)

Da der Protest in dieser Perspektive weder politisch begriffen wird noch im Sinne einer Öffnung aufzufangen ist, kann er lediglich repressiv kleingearbeitet werden. Strafrecht, aber auch Polizeirecht, treten auf den Plan und werden mehr und mehr zu einer Art stellvertretender Politik. (8) Diese Entwicklung ist es, die die fortschreitende Erosion rechtsstaatlicher Grundsätze bewirkt, da Politik nicht restlos zu juridifizieren ist beziehungsweise nur im Sinne eines ‚Maßnahmestaates‘ in rechtsstaatlichem Gewande. (9)

4.

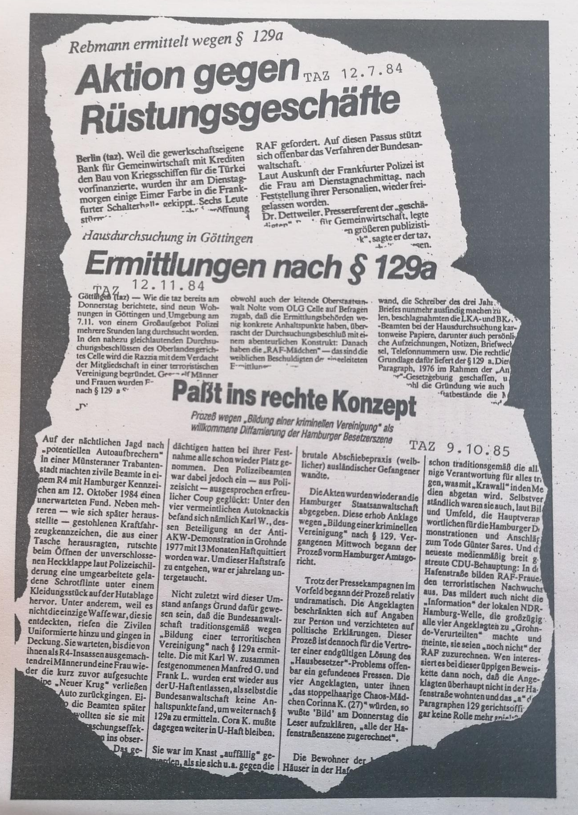

Mit der exemplarischen Diskussion der rechtstatsächlichen Bedeutung der Vorschrift des § 129 a StGB wollen wir versuchen, erste Konkretisierungen vorzunehmen. Unsere Hauptthese lautet, daß es sich beim § 129 a StGB um einen ‚Ermittlungsparagraphen‘ handelt. Darunter ist zu verstehen, daß im Vordergrund dieser Vorschrift nicht so sehr das Interesse an der Verurteilung steht, sondern vielmehr der Versuch, das ‚Protestmilieu‘ auszuforschen, durch Ermittlungstätigkeit einzudämmen und gleichsam nebenher eine Strafdrohung zu errichten. Dafür spricht schon der Umstand, daß die in Abs. 1 des § 129 a StGB aufgeführten Tatbestände mehrheitlich mit höheren Strafdrohungen bewehrt sind. Dies wird ferner gewährleistet durch den „Auffangcharakter“ der Norm: Wenn schon keine Beteiligung an Straftaten, wie sie in Ziffer 1 des § 129 a StGB genannt sind, nachgewiesen werden kann, so kann jedenfalls wegen Mitgliedschaft, Werbung oder Unterstützung abgeurteilt werden. Auf diese Weise bekommt die Norm schon einen hohen Abschreckungswert (10) aufgrund eines Drohpotentials, das unterhalb strafbarer Handlungen wirksam wird. Gleichzeitig wird mit Blick auf das Protestmilieu zweierlei möglich: erstens die Sammlung von Informationen über Personen, Strukturen und Organisationen aus diesem Bereich, zweitens wird eine Verhaltenskontrolle realisiert, insofern solche Verhaltensweisen unterdrückt und vermieden werden, die die Betreffenden zum Gegenstand politisch-polizeilicher Ermittlungen machen könnten.

Die Hauptthese läßt sich weiter erhärten durch einen Blick auf Bestimmungen in der StPO sowie im Gerichtsverfassungsgesetz (GVG), die an den § 129 a StGB anknüpfen. Um nur einige wichtige zu nennen: die Überwachung des Fernmeldeverkehrs (§ 100 a StPO), im Rahmen der sogenannten Razziengesetze die Identitätsfeststellung (§ 163 b Abs. 2), die Straßenkontrolle (§ 1II Abs. 1), die Wohnungsdurchsuchung (§ 103), ferner der Komplex der Einschränkung der Verteidigerrechte (§§ 138 a – c, 148) sowie, für diesen Zusammenhang eher peripher wichtig, die Voraussetzungen für den Erlaß eines Haftbefehls (absoluter Haftgrund – § 112.Abs. 3) und die im Einführungsgesetz zum GVG (EGGVG §§ 31 ff.) geregelte Kontaktsperre.

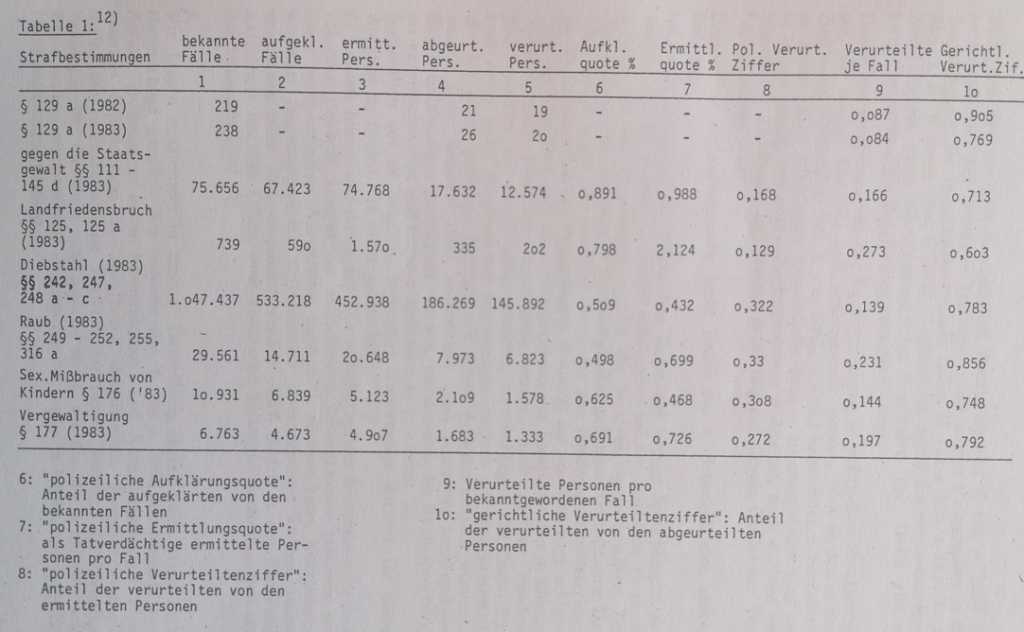

Diese These läßt sich weiter erhärten durch das Verhältnis der Anzahl von Ermittlungen und der Anklagen/Verurteilungen nach § 129 a StGB sowie durch weitere Kennziffern der Strafverfolgung, ergänzt durch den Vergleich mit anderen Deliktgruppen (Tabellen 1 und 2).

Tabelle 1

Hinsichtlich der Datenbasis ist vorauszuschicken, daß die polizeiliche Ermittlungsstatistik weder absolut zuverlässig noch uneingeschränkt mit der gerichtlichen Urteilsstatistik vergleichbar ist. (11) Zwei Hauptergebnisse lassen sich trotz aller Mängel der amtlichen Statistik herauslesen: Das Verhältnis: abgeurteilte bzw. verurteilte Personen zu bekanntgewordenen Fällen ist bei Verfahren gemäß § 129 a StGB am niedrigsten von sämtlichen Deliktgruppen, wobei gerade bei Staatsschutzdelikten im allgemeinen der. polizeiliche Ermittlungserfolg und die Ausbeute an ermittelten Tatverdächtigen pro Fall hoch ist. Also machen die Ermittlungsverfahren nach § 129 a StGB überproportional häufig vor den Toren des Gerichtes halt: Ist hingegen Anklage erhoben, wird auch meistens verurteilt: Die gerichtliche Verurteiltenziffer (Verurteilte zu Abgeurteilten) beim § 129 a StGB ist im Verhältnis zu anderen Delikten sehr hoch, während sie z.B. beim Landfriedensbruch sehr niedrig ist. Es zeigt sich hingegen, daß nicht nur der § 129 a StGB, sondern auch die anderen Straftatbestände des politischen Strafrechts respektive Straftaten „gegen den Staat“ geringe Verurteilungsquoten bei hohen Eingangsfallzahlen (Verurteilte zu Ermittlungsverfahren) haben. Die hier vertretenen Thesen werden auch durch erste Ergebnisse einer Umfrage bei Rechtsanwälten bestätigt.

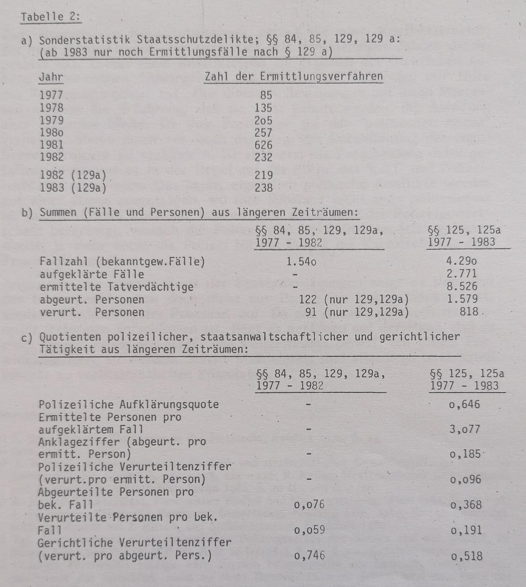

Die These, daß sich Staatsschutzdelikte (z.B. §§ 125, 125 a, 129, 129 a StGB) einer zunehmenden Beliebtheit erfreuen, kann durch lange Zeitreihen der Polizei- und Justizstatistik hinreichend belegt werden.

Seit 1974/75 steigen die Verurteilungen gemäß §§ 129 und 129 a StGB mit kleinen Schwankungen stetig (z.B. 1982: + 180 %, 1983: + 36 %), die Verurteilungen wegen Landfriedensbruch schwächer und mit Unterbrechungen (z.B. 1982: + 28 %, 1983: + 18 %), um 1982 bezüglich der Aburteilungen und 1983 bezüglich der Verurteilungen eine Spitze zu erreichen. Diese Entwicklung ist eine Folge der „Aufholschlacht“ gegenüber den Ereignissen von 1980/81, als die Auseinandersetzungen zwischen Staatsgewalt und Jugendlichen ihren Höhepunkt hatten (Hausbesetzerbewegung).

Die polizeiliche Ermittlungsstatistik bewegt sich ähnlich, erreicht jedoch entsprechend der Ungleichzeitigkeit von Ermittlung und Verurteilung 1981 eine Spitze. Die Zahlen der polizeilichen Sonderstatistik Staatsschutzdelikte für das Jahr 1982 zeigen, daß bei den Ermittlungen der Staatsschutzpolizeien der § 129 a StGB einen absoluten Vorrang vor den anderen in der Sonderstatistik unter dieser Kategorie aufgeführten §§ 84, 85 und 129 StGB hat.

Tabelle 2

Bezüglich der verfahrensrechtlichen Bedeutung des § 129 a StGB ist hervorzuheben, daß sämtliche Verfahren nach diesem Paragraphen in die Zuständigkeit der Bundesanwaltschaft fallen (§ 142 a Abs. 1 Ziffer 1, § 120 Abs. 1 Ziffer 6 sowie Abs. II GVG). Zugleich ist damit die erstinstanzliche Zuständigkeit eines Oberlandesgerichts begründet. (13) Dafür gibt es zwei komplementäre Begründungszusammenhänge.

Durch die Konzentration der Rechtsprechung in politischen Strafsachen auf nur wenige Gerichte soll sichergestellt werden, „daß in den in dem Zuständigkeitskatalog (des § 120 GVG, d.Verf.) bezeichneten Verfahren, in denen meist schwierige tatsächliche Fragen zu entscheiden sind und in denen häufig besondere Rechtsprobleme auftreten, auch Richter mit besonderer Sachkunde und breiter Erfahrung auf diesem Gebiet zur Verfügung stehen“. (14)

Diese eher rechtstechnische Sicht findet bei v. Brünneck eine andere Deutung:

„Die Konzentration der Politischen Justiz auf wenige Spruchkörper erlaubte es, die politische Justiz vorwiegend solchen Richtern zu übertragen, die das eingespielte System der Strafverfolgung bejahten. Zur Begründung der besonderen Zuständigkeitsregelungen für politische Delikte hatte schon der damalige Vertreter des Bundesjustizministeriums im Rechtsausschuß des Bundestages, Rotberg, am 29. Juni 1951 erklärt:

‚Um zu erreichen, daß die Rechtsprechung der Strafkammern in diesem Sonderbereich besonders zuverlässig wurde, habe es der Bundesjustizminister für zweckmäßig gehalten, vorzuschlagen, die Zuständigkeit nicht jeder Strafkammer zuzuweisen, sondern nur Strafkammern, die für einen größeren Bereich mit dieser Aufgabe betraut würden … Durch diese Konzentration sollten bei einer besonders sachkundigen Stelle Erfahrungen gesammelt werden, um dadurch die Rechtsprechung zu vereinheitlichen und bessere Maßstäbe zu gewinnen. Schließlich sei es möglich, besonders hochwertige Richter für diese Aufgabe zu finden, die nicht jedem liege.'“ (15)

Es kommt hinzu, daß durch die Allzuständigkeit der Bundesanwaltschaft (16) eine Behörde zentral die auflaufenden Informationen sammeln und einer systematischen Auswertung zugänglich machen kann. Kompetenzwirrwarr beziehungsweise zeitraubende Instanzenwege können zudem vermieden oder doch minimiert werden. Auch dürfte es der Bundesanwaltschaft leichter fallen, eine kohärente Strategie zu formulieren und durchzusetzen. (17) (18)

6.

Wir fassen zusammen: In unserer Darstellung laufen zwei Argumentationsstränge parallel. Wir nehmen den § 129 a StGB beispielhaft zum Anlaß, in knapper Form Konstruktions- und Konstitutionslogik einer neueren Entwicklung im Strafrecht darzustellen. Konstruktionslogik meint die rechtstechnische Struktur der Norm, während die Konstitutionslogik für die Ziele und Zwecke steht, die die Norm erfüllen soll. Beide stehen entsprechend unseren Ausführungen in wechselseitigem Erläuterungszusammenhang.

Zum Bereich der Konstitutionslogik gehört die neue Konfliktstruktur, der neue Konflikttypus, der sich etwa seit den siebziger Jahren durchgesetzt hat. Dieser neue Konflikttypus ist Ergebnis der inzwischen nahezu hermetischen „Abriegelung des Politischen“ (Marcuse) mit Hilfe des Verfassungsrechts. (19) Die diversen Bewegungen mit ihren Interessen machen die Erfahrung, daß sie zwar gehört werden, die Anhörung aber folgenlos bleibt. Da ihre Positionen auf der „politischen Ebene“ verhallen, bleibt ihnen nur noch der Weg, die Durchführung der ungeliebten Projekte zu verhindern. Ist aber erst die Entscheidung dafür gefallen, so kommt es in der Regel auf der Ebene des Straf- und Polizeirechts zu Konflikten. Das heißt, eigentlich politische Konflikte werden auf einer Ebene ausgetragen, wo ihre Substanz nicht mehr politisierbar ist (insofern, aber auch nur insofern sind die Klagen der Polizeigewerkschaft berechtigt, wonach die Polizei von der Politik im Stich gelassen wurde, ja mehr noch: die Polizei für die Politik die Kartoffeln aus dem Feuer holen muß).

Angesichts der breiten Basis der Protestbewegungen zeigt es sich, dass das Krisengerede eben doch nicht nur Projektion linker „Spinner“ ist, sondern Ausdruck realer Prozesse. 20) Da der Ausweg politisch-struktureller Reformen verschlossen ist, liegt es geradezu auf der Hand, daß es eines neuen Typus des Straf- und Polizeirechts bedarf, um dieser Entwicklung Herr zu werden. Solche Maßnahmen sind allerdings tendenziell konträr zu rechtsstaatlichen Postulaten.

Anmerkungen

(1) E. Schmidhäuser, Einführung in das Strafrecht, Reinbek 1972, S. 43

(2) ders., a.a.O., S. 50

(3) J. Brink/R. Keller, Politische Freiheit und strafrechtlicher Gewaltbegriff, in: Kritische Justiz (KJ), Nr. 2/1983, S. 115 – 118, 124 – 126; R. Keller, Strafrechtlicher Gewaltbegriff und Staatsgewalt, Dissertation, Berlin 1982, S. 49 ff., 163 ff., 186

(4) E. Katz/P.E. Lazarsfeld, Persönlicher Einfluß und Meinungsbildung, Wien 1962, S. 58 – 78;

J. Estermann, Kriminelle Karrieren, Dissertation, Freiburg i.Ue. 1985, S. 156 – 181; vgl. auch den Ansatz bei J. Hirsch, Der Sicherheitsstaat, Frankfurt 1980

(5) Vgl. Musterentwurf eines einheitlichen Polizeigesetzes des Bundes und der Länder, in: Bürgerrechte und Polizei (CILIP), Heft 20 (1/1985), S. 74: § 7 a, Gefahrenvorsorge

(6) Unserem Verständnis zufolge wäre Handeln beispielsweise ein Einbruch, Verhalten beispielsweise der Entschluß, nicht zu einer Demonstration zu gehen, weil man trotz der Legalität dieser Demonstration befürchtet, in einen Polizeifilm zu geraten; oder sich trotz dieser Befürchtung zur Demonstration aufmacht.

(7) Hierher gehören auch die Rituale, um mehr handelt es sich unterdessen kaum noch, die die Zustände in der Weimarer Republik beschwören und nicht wahrnehmen wollen oder können, daß sich der Protest in seiner überwiegenden Mehrheit heute nicht gegen die, sondern auf dem Boden der Demokratie bewegt. Entsprechende Urteile finden sich z.B. auch von Seiten politischer Eliten im Abschlußbericht der Jugend-Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages (vgl. Wissmann/Hauck (Hg.), Jugendprotest im demokratischen Staat, Stuttgart 1983, S. 28, 36, insbesondere S. 38 f.).

(8) Vgl. hierzu exemplarisch den Artikel „Wir brauchen eine wehrhafte Demokratie“, in: Der Spiegel Nr. 30 vom 22.7.1985, S. 17 ff .; R. Keller, a.a.O., S. 192 ff.

(9) R. Keller, a.a.O., S. 178 f .; „Der Rechtsstaat wird auf die konkrete Situation abgestellt“, Bundesjustizminister Vogel, FR 9.5.1975, S. 1, zitiert nach S. Cobler, Strafprozeß und Staatsraison, in: Jury III. Russell-Tribunal u.a. (Hg.), Bd. 4, Berlin 1979, S. 48 (Anm. 56)

(10) Vgl. P. Waldmann, Strategien politischer Gewalt, Stuttgart u.a. 1977, S. 87 ff .; O. Kirchheimer, Politische Justiz, Neuwied/Berlin 1965, S. 27 ff.

(11) Insbesondere beruht sie bis 1983 (geändert 1984) auf Doppelzählungen in der Kategorie „Ermittelte Tatverdächtige“ und kategorisiert nach Deliktgruppen, während die Justizstatistik nur das jeweils mit der härtesten Strafe bedrohte Delikt aufnimmt. Zudem ist der Zeitraum zu berücksichtigen, der zwischen Beginn der Ermittlungen und der Aburteilung verstreicht. Bei Verfahren gemäß § 129 a StGB ist eine Dauer von über fünf Jahren keine Seltenheit.

(12) Quelle der Zahlenangaben sind für die Polizei- bzw. Ermittlungsstatistik und die Sonderstatistik Staatsschutzdelikte: Polizeiliche Kriminalstatistik, hg. vom Bundeskriminalamt Wiesbaden, Jahrgänge 1971 – 1983 (Kategorien bekannte und aufgeklärte Fälle, ermittelte Tatverdächtige); für die Justizstatistik: Rechtspflege (ab 1975 Fachserie 10, Reihe 3), hg. vom Statistischen Bundesamt Wiesbaden, Jahrgänge 1971 bis 1983 (Kategorien abgeurteilte und verurteilte Personen, wobei verurteilte Personén + Einstellungen + Freisprüche = abgeurteilte Personen)

Das Zeichen „-“ bedeutet, daß zu der entsprechenden Kategorie keine Angaben erhältlich sind.

Abgeurteilte Personen: Anzahl der Personen, die in einem Gerichtsverfahren nach den aufgeführten §§ als schwerwiegendstem Tatbestand abgeurteilt wurden (Einfachzählungen, freigesprochene plus verurteilte Personen sowie Personen, gegen die das Verfahren eingestellt wurde).

Verurteilte Personen: Anzahl derjenigen der abgeurteilten Personen, die nach den aufgeführten §§ verurteilt, d.h. hier mit Geld- oder Freiheitsstrafen bedacht wurden.

(13) Bei Verfahren nach § 129 StGB ist gemäß § 74 a GVG eine Sonderstrafkammer bei einem (dort näher bestimmten) Landgericht zuständig. Jedoch kann die Bundesanwaltschaft auch hier gemäß §§ 74 a II, 142 a IV GVG zugreifen.

(14) Schäfer in Löwe-Rosenberg, Kommentar zum GVG, Berlin-New York 1979 (5. Band), § 120, Randnr. 3

(15) A.v.Brünneck, Politische Justiz gegen Kommunisten in der Bundesrepublik Deutschland 1949 – 1968, Frankfurt/M. 1978, S. 225; dort auch der Nachweis des Zitats Rotberg.

(16) Die Landesstaatsanwaltschaft ist verpflichtet, bei Ermittlungen nach dieser Norm die Bundesanwaltschaft zu informieren. Diese kann das Verfahren an sich ziehen oder bei der LStA belassen. Die Bundesanwaltschaft kann das Verfahren jedoch jederzeit wieder an sich ziehen (vgl. § 142 a GVG).

(17) Vgl. summarisch S. Cobler, a.a.O., Anm. 9

(18) Die Verfasser planen eine Veröffentlichung, in der diese Gesamtthematik erweitert und vertieft werden soll.

(19) J. Seifert, Haus oder Forum. Wertsystem oder offene Verfassungsordnung, in: J. Habermas (Hg.), Stichworte zur „Geistigen Situation der Zeit“, 1980, S. 312 ff.

(20) J. Habermas, Einleitung zu: Stichworte zur „Geistigen Situation der Zeit“, 19803, S. 7 ff. (S. 18).

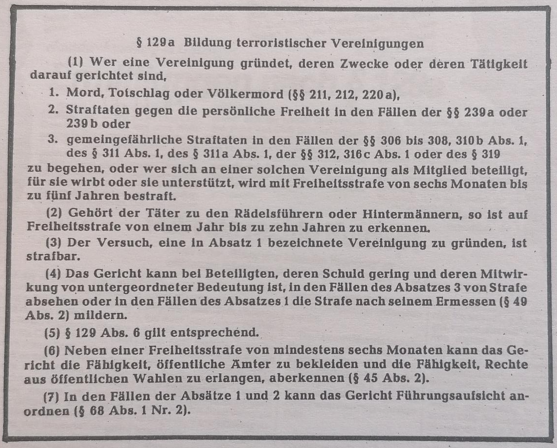

Text des § 129 a Bildung terroristischer Vereinigungen im Jahre 1985

(1) Wer eine Vereinigung gründet, deren Zweck oder deren Tätigkeit darauf gerichtet sind,

1. Mord, Totschlag oder Völkermord (§§ 211, 212, 220a),

2. Straftaten gegen die persönliche Freiheit in den Fällen der §§ 306 bis 308, 310 b Abs. 1, des § 311 Abs. 1, des § 311a Abs. 1, der §§ 312, 316c Abs. 1 oder des § 319

zu begehen, oder wer sich an einer solchen Vereinigung als Mitglied beteiligt, für sie wirbt oder sie unterstützt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.

(2) Gehört der Tätr zu den Rädelsführer odr Hintrmännern, so ist auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen.

(3) Der Versuch, eine in Absatz 1 bezeichnete Vereinigung zu gründen, ist strafbar.

(4) Das Gericht kann bei Beteiligten, deren Schuld gering und deren Mitwirkung von untergeordneter Bedeutung ist, in den Fällen des Absatzes 3 von Strafe absehen oder in den Fällen des Absatzes 1 die Strafe nach Ermessen (§ 49 Abs. 2) mildern.

(5) § 129 Abs. 6 gilt entsprechend.

(6) Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten kann das Gericht die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, aberkennen (§ 45 Abs. 2).

(7) In den Fällen der Absätze 1 und 2 kann das Gericht Führungsaufsicht anordnen (§ 68 Abs. 1 Nr. 2).

*) Josef Estermann arbeitet am Institut für Soziologie der Freien Universität Berlin, Reiner Koll am Zentralinstitut 6 der Freien Universität Berlin.