Weiterlesen Wirkungen von Tiefflugübungen – Angst, Einstellungen und Handlungsmuster

© ProLitteris, Josef Estermann

Belastung der Bevölkerung durch militärische Tiefflüge. Erste Ergebnisse einer empirischen Untersuchung.

Peer reviewed: Mitteilungen aus dem Schwerpunktbereich Methodenlehre

Vorwort

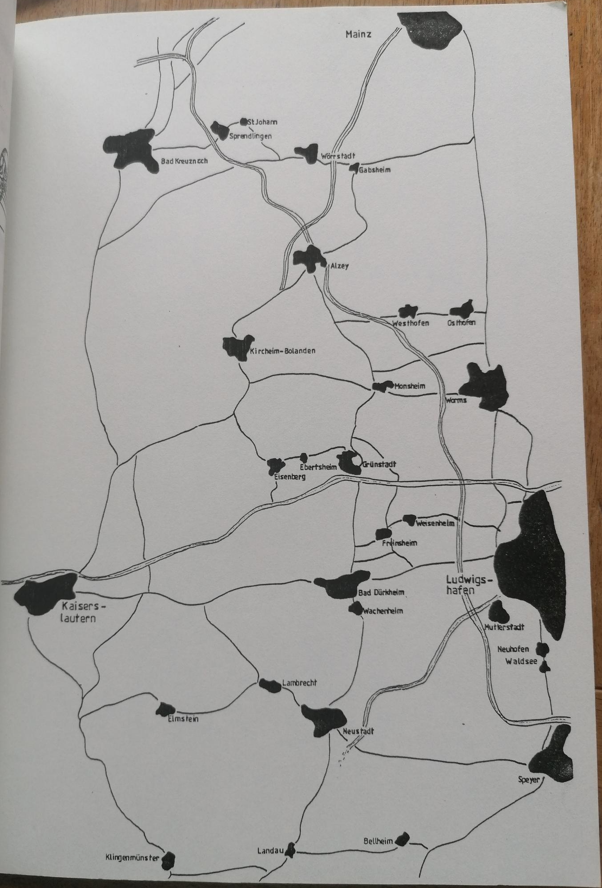

Die hier vorliegenden ersten Ergebnisse des Forschungsprojekts „Auswirkungen des militärischen Tiefflugbetriebes auf die Bevölkerung in der Vorderpfalz“ am Institut für Soziologie der Freien Universität Berlin dienen in erster Linie der Vorabinformation für die mit dem Problemkreis befaßten Personen und Institutionen und als Arbeitsgrundlage für weitergehende Analysen des Datenmaterials durch unsere universitäre Forschungsgruppe.

Das Forschungsvorhaben entstand als Kooperationsprojekt des Instituts für Soziologie der Freien Universität Berlin (Dr. Josef Estermann, Schwerpunktbereich Methoden der Sozialforschung) mit Ursula Elger und Dr. Wolfgang Schluchter (IST-GmbH, Berlin, Heidelberg, Ebertsheim). Um größtmögliche Unabhängigkeit in bezug auf die Ergebnisse der Untersuchung eines höchst brisanten politischen Themas zu erreichen, das nicht nur die Belange der Bundesrepublik, sondern auch diejenigen der Vertragspartner der NATO berührt, wurde auf die Anwerbung von Drittmitteln weitgehend verzichtet. Die Finanzierung erfolgte in erster Linie aus Eigenmitteln der Freien Universität und der IST-GmbH. Einige Gemeinden im Untersuchungsgebiet leisteten organisatorische Unterstützung, eine Gemeinde einen geringfügigen finanziellen Beitrag.

Die Planung des Projekts begann im Frühjahr 1985 mit Kooperationsabsprachen zwischen den Beteiligten. Im Herbst 1985 wurden durch. Die Gründung einer Projektgruppe im Rahmen eines universitären Seminars und eines Beirats (Expertengruppe von Betroffenen) im Untersuchungsgebiet die personellen Voraussetzungen für die Durchführung geschaffen. Nach einem Pretest März/April 1986 in Berlin und in Westdeutschland waren Fragebogen und Stichprobenplan im Korrespondenzverfahren zwischen Berlin und Ebertsheim fertiggestellt und im Beirat beraten. Verteilung (ab 28. April) und Rücklauf der Fragebögen im Feld organisierte die IST-GmbH. Die Projektgruppe des Instituts für Soziologie erhob im Rahmen einer Exkursion Ende Mai/Anfang Juni qualitative Daten (weitere Interviews erfolgten zu späteren Zeitpunkten) und besorgte im Sommer 1986 die Datenaufbereitung und -analyse. Die ersten Ergebnisse diese Arbeitsprozesses liegen nun vor. Weitere Veröffentlichungen werden folgen. Das erste Kapitel behandelt die gesellschaftspolitische Relevanz des Forschungsgegenstandes in erster Linie anhand offizieller Protokolle und Materialien der an den Auseinandersetzungen um den Tiefflugbetrieb beteiligten Gruppierungen und beschreibt diesen gleichzeitig.

Das zweite Kapitel enthält einen kurzen Überblick über Untersuchungsdesign. Methodenprobleme und handlungstheoretische Ansätze. Im dritten Kapitel ist das quantitative Datenmaterial in einer Grundauszahlung dargestellt. Kapitel IV besteht aus ersten bi- und multivariaten quantitativen Analysen, die auch den weiteren Forschungsgang aufzeigen. Das fünfte Kapitel enthält einen Überblick über das qualitative Material und exemplarische qualitative Analysen. Der letzte Abschnitt dokumentiert den Verlauf der Untersuchung und den Forschungsgegenstand.

Unser besonderer Dank gilt Ursula Elger und Dr. Wolfgang Schluchter sowie ihren Mitarbeitern in Rheinland-Pfalz, ohne die die Untersuchung nicht zustande gekommen wäre.

Berlin, den 10. Oktober 1986

Josef Estermann

Mitglieder der Projektgruppe

Rodja Alcobero, Rene Bartels, Martin Breger. Josef Estermann, Martina Klett, Walter Kroll, Ute Krückeberg, Jeanette Lüpke, Rene Mannhold, Christoph Meyer, Anke Mitschele, Harald Morhardt, Dieter Oremus, Jurgen Przybilski, Anja Stichs, Richard Stoll, Bernhard van der Haar, Karin Vogel, Detlev Zemke

Autoren

Kapitel I

Kapitel II

Kapitel III

Kapitel IV

Kapitel V

Martin Breger, René Mannhold, Dieter Oremus Josef Estermann

Josef Estermann, Walter Kroll, Jeanette Lüpke

Josef Estermann, Dieter Oremus

Josef Estermann, Christoph Meyer. Karin Vogel

3

Vorwort zur 3. Auflage

Die rege Nachfrage nach der Publikation ermöglicht uns eine dritte Auflage, die gegenüber der zweiten um einige Seiten im Anhang, die für das Verständnis des Gegenstandes nicht unbedingt erforderlich sind, verkürzt wurde.

Der Leser möge Anregungen oder Kritik an die Projektgruppe FLUG am Institut für Soziologie richten, die spezielle Fragestellungen des mit dem Gegenstand befaßten Publikums aufnehmen und erarbeiten wird.

Berlin, den 17. März 1987

Josef Estermann

I Evaluation des Forschungsgegenstandes

Dieses Kapitel soll zwei Fragestellungen beantworten; erstens, welche wissenschaftlich überprüfbaren Indikatoren für die Belastungssituation der vom militärischen Tiefflugbetrieb betroffenen Bevölkerung existieren, und zweitens, wie die Öffentlichkeit und die für den militärischen Tiefflugbetrieb Verantwortlichen reagieren. (1) Belastungssituation in militärischen Tieffluggebieten.

Die Belastungssituation kann von zwei Seiten her analysiert werden:

– der objektiven Belastung, (2) die aus dem zeitlichen Vorkommen, der relativen und maximalen Häufigkeit und der Art der Tiefflüge besteht;

– der subjektiven Belastung, (3) die sich aus der physischen Disposition und dem individuellen psychischen Erleben der Betroffenen ergibt und der durch die Einstellungen der Betroffenen vermittelten kognitiven Verarbeitung der objektiven Belastung. (4)

Handlungsinteresse und Reaktion der Betroffenen sind von der objektiven und der subjektiven Belastung sowie von der kognitiven Verarbeitung abhängig (vgl. dazu das folgende Kapitel).

Das in unserem Forschungsprojekt erhobene und noch weiter auszuwertende Datenmaterial wird dazu beitragen, die Hypothese des Zusammenhangs von objektiver Belastung, Reaktionsbereitschaft, Sensibilität und negativer Einstellung gegenüber dem militärischen Tiefflugbetrieb und gesellschaftlichen Institutionen zu prüfen.

Neben der Belastung durch Lärmeinwirkung lassen sich eine Reihe weiterer Beeinträchtigungen auf militärische Tiefflüge zurückführen. Außer zu zahlreichen Abstürzen kam es immer wieder zu Beinahe-Zusammenstößen mit zivilen Luftfahrzeugen. In Fremdenverkehrsgebieten werden häufig Einkommenseinbußen wegen übermäßiger Lärmeinwirkung beklagt. Bisher kaum untersucht wurden die Folgen der Abgasemissionen auf Luft- und Bodenqualität, sowie die durch Schalleinwirkung verursachten Schäden an Gebäuden und Kulturdenkmalen.

Diese hier angedeuteten Belastungsmomente sind auch der Bundeswehr bekannt: „Sie alle (die Flieger, d.V.) wissen, welche Belastungen sie den Bürgern zumuten. Aber sie müssen fliegen. Ihr Können ist ein sichtbarer Teil unserer Abschreckung. An jedem Tag. an demuns der Friede erhalten bleibt, haben sie ihre Aufgabe erfüllt.“ (5)

Im Interessenkonflikt zwischen Gewährleistung des Verteidigungsauftrages der Bundeswehr und dem Ruhebedürfnis der Bürger strebt die Bundeswehr einen Kompromiß an, den der parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister der Verteidigung, Würzbach, vor dem Deutschen Bundestag wie folgt formulierte: „Es gilt die Devise, im Tiefflug über unser Bundesgebiet sowenig wie möglich, aber eben doch soviel wie erforderlich zu fliegen.“ (Rede vor dem Deutschen Bundestag am 26.7.1986, Plenarprotokoll)

Seitdem aus der betroffenen Bevölkerung wachsender Unmut über die geltende Tiefflugpraxis an die bundesrepublikanische Öffentlichkeit dringt – so wurde in einer Untersuchung des Instituts für Demoskopie in Allensbach aus dem Jahre 1985 festgestellt, daß sich fast dreiviertel aller Bundesbürger durch den militärischen Tiefflugbetrieb belästigt fühlten – sehen sich die Bundesregierung und der Bundesminister der Verteidigung unter zunehmenden Legitimationsdruck gesetzt. Das Verteidigungsministerium versucht, über seine „Flugbetriebs- und Informationszentrale“ (FLIZ) den Kontakt zur betroffenen Bevölkerung zu intensivieren, und sie durch Public-Relations-Maßnahmen von der Notwendigkeit militärischer Tiefflugübungen zu überzeugen.

Das zentrale Argument lautet: „Im Verteidigungsfall müssen unsere Luftstreitkräfte der Bedrohung durch die gegnerische Flugabwehr Rechnung tragen. Nur im Tiefstflug ( … ) besteht Aussicht, der Radarerfassung der Flugabwehrsysteme zu entgehen.“ (7) Dadurch werden die Tiefflugübungen für den Verteidigungsminister zu einer „unabdingbaren Voraussetzung der Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr“ im Rahmen des zu erfüllenden Verfassungsauftrags. Ein Lösungsansatz des Verteidigungsministers (CDU) besteht darin, die notwendig entstehenden Verteidigungslasten gerechter zu verteilen.

Aus diesen Überlegungen heraus entstand die Idee der sogenannten „49’er Regelung“, wonach die Zahl der von 75-Meter-Tiefflügen betroffenen Gebiete von derzeit 7 auf 49 erweitert werden sollte. Dieser Vorschlag wird auch von der FDP und der SPD unterstützt. Das „49’er Modell“ ist jedoch an der fehlenden Kooperation der noch nicht vom militärischen Tiefstfluglärm betroffenen Bundesländer gescheitert. Obwohl nach der offiziellen Verlautbarung des parlamentarischen Staatssekretärs beim Bundesminister der Verteidigung 8 die Tiefflüge in den letzten drei Jahren um mehr als 50 % reduziert worden sind, einer verstärkten örtlichen und zeitlichen Beschränkung unterliegen, zum Teil ins Ausland verlagert wurden und eine Mittagspause eingeführt wurde, reagiert eine wachsende Anzahl von Betroffenen mit teilweise massivem Protest gegen den ihrer Meinung nach anhaltenden täglichen und manchmal auch nächtlichen „Lärm-Terror“. (9)

Es gab zahlreiche Unterschriftensammlungen; 1986 wurde eine Petition mit 71.000 Unterschriften in den Bundestag eingebracht und Tiefflugbetroffene aus unterschiedlichsten politischen Spektren sammelten sich in etwa 200 Bürgerinitiativen.

Viele Tieffluggegner berufen sich bei ihrem Protest auf den Artikel I Absatz 2 des Grundgesetzes, der das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit garantiert. (10)

Expertenanhörung zur Tiefflugpraxis in der Bundesrepublik Deutschland und deren Auswirkungen auf die Bevölkerung

Das Scheitern des „49’er Modells“ und die Proteste in der Bevölkerung führten zu der Expertenanhörung zum Thema „Tiefflugpraxis in der Bundesrepublik Deutschland und Auswirkungen auf die Bevölkerung in den sieben Tiefflugzonen und den übrigen Gebieten“ in der 98. Sitzung des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestags vom 23.6.1986. Das stenographische Protokoll der Expertenanhörung ist eine der interessantesten Quellen zur Auseinandersetzung über den Tiefflugbetrieb. Es wurden folgende Themen behandelt:

1. Rechtliche und tatsächliche Entwicklung des militärischen Flugverkehrs in der Bundesrepublik Deutschland;

2. Militärische Luftraumstruktur und ihre Auswirkungen auf die Ausbildungserfordernisse;

3. Maßnahmen des Bundesministeriums der Verteidigung, die der Reduzierung von Flugbewegungen in den Tiefflugzonen und den übrigen Gebieten dienen;

4. Auswirkungen der Lärmentwicklung auf die Bevölkerung.

Die Mitglieder der GRÜNEN sind diesem Anhörungsverfahren aus Protest gegen die Ausschließung der von ihnen vorgeschlagenen Betroffenenvertreter ferngeblieben. Der Ausschußvorsitzende Biehle (CDU) sagte hierzu: „Diese Anhörung ist kein politisches Spektakulum, sondern hier geht es um die Sache.“ Und weiter: „Das bedeutet nicht, das zur Eindämmung des Fluglärms ( … ) eine nachhaltige Anderung der Sicherheitspolitik vorzunehmen sei; davon kann nicht die Rede sein.“ (Beide Zitate aus dem stenographischen Protokoll der 98. Sitzung des Verteidigungsausschusses, Bonn, S. 3 und S. 9).

Expertenanhörung: Rechtliche und tatsächliche Entwicklung des militärischen Flugverkehrs in der Bundesrepublik

Der Ausschußvorsitzende Biehle erklärte zunächst, daß dem Verteidigungsausschuß das Thema nicht gänzlich neu sei, da seit 1981 die Lärmbelästigung an Truppenübungsplätzen und militärischen Flugplätzen von einem Unterausschuß untersucht werde. Besonders der Besuch der Örtlichkeiten habe den Ausschußmitgliedern ein anschauliches bzw. hörenswertes Bild der Lärmbelästigung der Bürger vermittelt. Der Experte Generalleutnant Eimler, Inspekteur der Luftwaffe im Bundesministerium der Verteidigung (benannt durch die CDU/CSU) umriß die Problematik als „das Recht unserer Bürger auf starke, einsatzbereite und bestens ausgebildete Streitkräfte für die Sicherung unseres Friedens sowie zweitens das Recht unserer Bürger auf größtmögliche Entlastung von den ihre Lebensqualität und die Umwelt beeinträchtigenden Lebensumständen wie Fluglärm und Luftverschmutzung.“ (a.a.O., S. 6).

Was bei den Petitionen der Bürger gegen Lärmbelästigungen immer wieder zur Sprache kommt, ist die Vermutung, daß die hier übenden und stationierten Luftwaffen der Alliierten sich nicht an die Mindestflughöhe in den Tiefstflugareas hielten. Die rechtliche Seite dieses Vorwurfs klärte Eimler wie folgt: „Ich kann aber erklären, daß die Alliierten, was unser Land betrifft, keine Sonderrechte haben. ( … ) Sie nutzen natürlich die in den Zusatzverträgen zum NATO-Truppenstatut, zum Deutschlandvertrag festgelegten Regelungen aus.“ (a.a.O., S. 12) Letztere Einschränkung bedeute nicht, daß sie sich nicht an die vom Verteidigungsministerium festgelegte Tiefflugmittagspause hielten und sich nicht den Versuchen des Verteidigungsministeriums zur Minderung des Tieffluglärms anschlössen.

Die Rechtslage der alliierten Luftwaffen in der Bundesrepublik klärte der Ministerialdirektor Hildebrandt (Abteilungsleiter Verwaltung und Recht im Bundesministerium der Verteidigung, benannt von der CDU/CSU): „Diese haben das Recht, im Luftraum der Bundesrepublik Deutschland in dem Umfang zu üben, der zur Erfüllung ihrer Verteidigungsaufgaben erforderlich ist und mit den vom obersten NATO-Befehlshaber oder anderen NATO-Kommandobehörden herausgegebenen Befehlen oder Empfehlungen übereinstimmt. Für die Ausübung dieses Rechts gelten gemäß Artikel 2 des NATO-Truppenstatuts und gemäß Artikel 46 des Zusatzabkommens zu diesem Statut ( … ) die deutschen Vorschriften über die Benutzung des Luftraums.“ (a.a.O., S. 48)

„Die Alliierten sind zwingend an deutsches Recht, in diesem Zusammenhang insonderheit an deutsches Luftverkehrsrecht gebunden.“ (a.a.O., S. 55) Zu der Frage der Begrenzung der Tiefflughöhe sagte Hildebrandt in diesem Zusammenhang: „Es gibt keine spezialrechtliche Begrenzung der Höhe, die nicht unterflogen werden darf, aber es gibt ein Allied Forces Central Europe Low Flying Handbook. Dies hat die Rechtsnatur einer Vereinbarung unter den Alliierten (…) Rein tatsächlich und rechtlich wäre auch ein tieferer Tiefflug möglich.“ (a.a.O., S. 50)

In bezug auf Entlastung der Bevölkerung und Entwicklung des Tiefflugs äußerte Eimler: „Ich glaube, daß wir, wenn wir komplett auf Tornado umgerüstet haben, soweit es die Jagdbomberverbände betrifft, in der Lage sein werden, die Ausbildung über das ganze Jahr zu betreiben und nicht nur auf die Schönwettermonate angewiesen sein werden.“ (a.a.O., S. 17) Eine weitere Möglichkeit der Reduzierung des Tieffluglärms bestehe in der Ausbildung der Piloten an Simulatoren. „Ich kann feststellen, daß die Bundesrepublik, was Simulatoren betrifft, eigentlich an der Spitze der westlichen Welt liegt. Einen Simulator mit den Möglichkeiten, wie wir ihn für das Waffensystem Tornado haben und auch weiter in die Verbandsausbildung und in die Einzelausbildung der Flugzeugführer einbauen werden, haben selbst die USA nicht; sie werden in ein solches Konzept erst mit ihrer B 1 einsteigen. Allerdings gibt es andere Simulatoren ( … ), die uns bei anderen Übungsverfahren, nicht nur beim Tiefflug eventuell entlasten. Ich sage aber ganz bewußt ‚entlasten‘, weil dies immer nur eine Addition sein kann.“ (a.a.O., S. 24 f)

Zum Vergleich mit dem Ausbildungsstand der Luftwaffen der Länder des Warschauer Pakts äußerte Eimler: „Heute kann ich sagen, das sie unter Umständen nicht bei allen Kategorien von Flugzeugführern an die 75 m herangehen. Dieses aber nicht etwa deshalb, weil sie das nicht für richtig und operativ nicht für notwendig hielten. Vielmehr handelt es sich um eine Frage des Ausbildungsstandes.“ (a.a.O. S. 13)

Seit 1982 hat es 27 Ermittlungsverfahren wegen Verdachtes der Körperverletzung gegeben, die alle wieder eingestellt wurden. „Für die rechtliche Beurteilung militärischen Tiefflugverkehrs ( … ) rücken zunächst einmal die verfassungsrechtlichen Grundlagen für den Einsatz der Streitkräfte in den Blickpunkt. ( … ) Die Entscheidung, welche Maßnahmen zur Erfüllung dieses Verfassungsauftrages im einzelnen erforderlich sind, überläßt das Grundgesetz dem Gesetzgeber und den für das Verteidigungswesen zuständigen Organen des Bundes.“ (Hildebrandt a.a.O., S. 47) „Militärische Tiefflugeinsätze ( … ) müssen indessen stets mit dem ( … ) verfassungsrechtlich garantierten Anspruch des Bürgers auf körperliche Unversehrtheit abgewogen werden.“ (a.a.O., S. 48) Bei den zivilrechtlichen Verfahren geht es um „Schadenersatzforderungen wegen Fluglärms, der wegen seiner Dauer und wegen seiner Intensität einen enteignungsgleichen Eingriff bedeuten kann oder um Schaden, die durch Tiefflüge entstanden sein sollen, etwa Glasbruch, die verkalbt habende Kuh oder sonstige Schäden.“ (a.a.O., S. 49) Offen bleibt die Frage, wie der Bürger diese Schäden beweisen kann, da die Beweislast bei ihm liegt.

Expertenanhörung: Die militärische Luftraumstruktur und ihre Auswikung auf die Ausbildungserfordernisse

Einleitend erläuterte Generalleutnant Eimler: „Militärischer Tiefflug ist ( … ) ein taktisches Mittel, damit bemannte Waffensysteme im Verteidigungsfall ihren Auftrag auch unter wirksamen elektronischen Gegenmaßnahmen erfüllen ( … ).“ (a.a.O., S. 5) Er sagte im folgenden, daß die Erweiterung des für den Tiefflug nutzbaren Luftraums mit dem Ziel der Entzerrung der Belastung angestrebt werde. Flugbeschränkungsgebiete seien verkleinert oder aufgehoben, die Kontrollzonen um Flugplätze verkleinert, die Grenzabstandslinien näher an die Bundesgrenze gelegt, das Flugaufkommen und dessen Gesamtvolumen sowie die Nutzungszeiten reduziert worden. Zur Zeit sei die Maximaldauer der Tiefflüge 50 Minuten statt 70 Minuten bis Mitte 1985 und die Ausbildung zu ca. 25 % ins Ausland verlegt. „NATO-Staaten wie Italien, Kanada, Niederlande, Dänemark oder Portugal liefern damit solidarisch ihren Beitrag zur Entlastung unserer Bevölkerung.“ (a.a.O., S. 7).

Mindestflughöhen, Geschwindigkeitsbegrenzungen, Verbote bei der Nachbrennerbenutzung, Fixierung von An- und Abflugverfahren verengten den Ausbildungsspielraum zugunsten der Lärmminderung. Während der Ausschußsitzung wurde bemerkt, daß diese Verengung nicht von allen alliierten Luftwaffen mitgetragen werde. So habe es z.B. Proteste der Briten gegenüber Dauer und örtlicher Einschränkung des Tieffluges gegeben. Eimler betonte weiter, daß Verhandlungen mit der Türkei über die Nutzung eines dünnbesiedelten Platzes in Anatolien stattfänden.

Er sah Schwierigkeiten in der dreimonatigen Abwesenheit der Piloten pro Jahr, da sie zu Isolation und Entfremdung der Piloten führe. Eine mögliche Verlagerung in die Türkei würde das Problem verschärfen.

Auf Überflüge über Krankenhäuser, Schulen und Kernkraftwerke angesprochen, meinte Eimler, daß solche Objekte weder in dem nationalen noch in dem NATO-Übungszielkatalog solche Einrichtungen als Ziele angegeben seien. „Zur Gefährdung der Anlagen ( … ) muß ich darauf hinweisen, daß wir ein Flugzeug, das in eine Gefahrensituation in der Nähe eines Kernkraftwerks gerät, aus dem Tiefflug durch den Luftfahrzeugführer noch im letzten Moment heraussteuern können – einige Unfälle, die auch Gegenstand der Betrachtung in ihrem Ausschuß waren, haben dies nachgewiesen -, daß aber ein Flugzeug, das in größerer Höhe in Luftnot gerät und verlassen wird, sehr viel unkontrollierter irgendwo hinfällt.“ (a.a.O., S. 31)

I-8

Zu der Flugroutenplanung sagte Eimler: „Der Flugzeugführer hat eine Freiheit, seinen Flugweg zu planen. Aber dies geschieht nicht in der Luft. Er nimmt alle Vorschriften, alle Einschränkungen und alle Weisungen und macht am Boden eine kartenmäßige Flugvorbereitung, die außerordentlich intensiv abläuft und meistens etwa eine bis anderthalb Stunden dauert.“ (a.a.O., S. 33)

Zum Thema der Verkleinerung der Identifikationszone (bundesrepublikanischer Luftraum an der Grenze zu den Nicht-NATO-Staaten, in dem unbekannte Flugzeuge identifiziert werden) meinte Generalleutnant Kuebart (Luftflottenkommando Köln, benannt von der CDU/CSU): „Immer, wenn wir etwas sperren, führt das zu Kanalisierungen woanders und zu neuen Lärmbeschwerden. Die Frage nach der Identifikationszonen ( … ) ist meiner Ansicht nach in der Tat wert, daß darüber intensiv nachgedacht und weiterer Raum gewonnen wird.“ (a.a.o., S. 101)

Zu den Anforderungen an die Piloten sagte er: „Wir wollen einen sehr durchsetzungsfähigen, intelligenten, gut ausgebildeten, cleveren und optimistischen jungen Mann, der sein Handwerk versteht. Die Amerikaner nennen das eben ‚aggressive‘. Ich würde ihn nicht für einen aggressiven Flugzeugführer halten wollen.“ (a.a.O., S. 116)

Über eine weitere Verlagerung der Ausbildung in das Ausland äußerte er sich ebenfalls besorgt, wobei die Beschwerden der Bevölkerung noch hinzu kämen: „Ungeachtet aller Maßnahmen zur Reduzierung des Lärms nehmen die Angriffe auf die Luftstreitkräfte – besonders auf das fliegende Personal – an Häufigkeit und Schärfe zu. Wir dürfen die psychologische Wirkung solcher falschen Vorwürfe auf die Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit unserer fliegenden Soldaten nicht unterschätzen.“ (a.a.O., S. 94)

Expertenanhörung: Maßnahmen des Bundesministeriums für Verteidigung, die der Reduzierung von Flugbewegungen in den Tiefflugzonen und den übrigen Gebieten dienen – weitere Maßnahmen zur Lärmverminderung

Zu Lösungsmöglichkeiten zur Entlastung der Bevölkerung sagte Generalleutnant Eimler, daß die Verhandlungen über die Verlegung in die Türkei von finanziellen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen abhingen. Zum Zeitpunkt der Anhörung sei auch eine Abordnung des türkischen Generalstabs zu Verhandlungen in Bonn, was die Abgeordneten zu Bemerkungen über die finanziellen Interessen der Türkei und die daher teure Losung des Tieffluglärmproblems veranlasste. Generalleutnant Eimler ging weiterhin auf den Ausbau der extremen Tiefflugausbildung in Kanada ein, wobei er den Beitritt der NATO-Partner Belgien und Niederlande zum Goose-Bay-Vertrag als Fortschritt würdigte. Diese Länder könnten dann ihre Übungsflüge aus der Bundesrepublik abziehen. Eimler betonte, daß die alliierten Luftwaffen die Bundesrepublik nicht einseitig belasteten und verwies auf die Benutzung niederländischer Schießplätze durch die Bundesluftwaffe über Vlieland und Terschelling. Die Verlagerung und Begrenzung des Tieffluges habe den deutschen Anteil um 40.000 Tiefflugstunden verringert. „Allein aufgrund des Kraftstoffverbrauchs können sie ersehen, daß eine Erhöhung der Zahl der Flugstunden nicht eingesetzt hat.“ (a.a.O., S. 16)

Eimler beantwortete auch eine Frage nach der Beobachtung feindlicher Tiefflieger aus der Luft (Lookdown-Shootdown-Capability): „Wir sind nallerdings ( … ) mit der heutigen technischen Ausstattung unserer Abfangjäger leider nicht in der Lage, aus der Überhöhung – ich denke zum Beispiel an Systeme der Amerikaner wie F 15 und F 18 – mit Radargeräten Flugzeuge in Bodennähenzu identifizieren und von oben aus der Überhöhung in Richtung Bodennähe zu bekämpfen.“ (a.a.O., S. 16)

Die Tiefflüge werden zur Begrenzung der Lärmbelästigung vom Luftwaffenamt koordiniert, wo auch die Alliierten ihren Bedarf melden und die Einsätze auf die sieben Tieffluggebiete verteilt werden. Die Routenkontrolle wird jedoch von den einzelnen Verbänden gemacht. „Wir arbeiten zur Zeit an einem Datenverarbeitungssystem, um die Flüge besser in den Computer zu bekommen. Wir arbeiten mittelfristig an einem System, bei dem dieses mit der automatischen Flugwegplanung bei Tornado und Alpha-Jet kombiniert werden soll, und hoffen, in einem dritten Schritt, den ich zeitlich und finanziell nicht fixieren kann, in einer Kombination das Ganze besser kontrollierenzu können.“ (a.a.O., S. 19) „Wir werden dies in der Zukunft, wenn wir mit der Datenverarbeitung weiter gekommen sein werden, etwas besser zu entzerren versuchen. Ich will damit sagen, daß ich heute nicht ausschliessen kann, daß es Ziele geben mag, die häufiger frequentiert werden als andere.“ (a.a.O., S. 37)

Diplomingenieur Klaus Heinig (MTU, München, benannt von der SPD) referierte über Möglichkeiten zur Verringerung des Triebwerklärms. „( … ) der Schubstrahl ist die erste Quelle. Auch der Nachbrennerlärm des militärischen Triebwerks beruht letztendlich auf einer verstärkten

Schallemission des Schubstrahls ( … ) Der Lärm des Schubstrahls entsteht vor allen Dingen bei seiner Vermischung mit der umgebenden Luft. Bei diesem Mischvorgang treten im Strahl Druckschwankungen auf, die sich ( … ) als Schallwellen ausbreiten.“ (a.a.O., S. 39 f) Strahllärm und Leistung werde gleichermassen durch die Strahlgeschwindigkeit bestimmt. Bei Erhaltung der Leistung und geringerer Strahlgeschwindigkeit müßte der Triebwerksdurchmesser vergrößert werden, damit würde auch der Strömungswiderstand und das Triebwerkgewicht erhöht. Deshalb sei eine Reduzierung der Strahlgeschwindikeit kein geeignetes Mittel, den Strahllärm zu vermindern. Heinig empfahl die Verwendung von Mischerdüsen. „Geht man davon aus, daß diese Mischerdüsen in vorhandene Triebwerke eingebaut werden sollen, so ist damit zu rechnen, daß sich die Kampfkraft des jeweiligen Flugzeugs wegen des geringeren Schubs und wegen des erhöhten Triebwerkgewichts verschlechtert ( … ) Unabhängig davon sollte ein Mischerdüsenkonzept entwickelt werden, das im Ernstfall einen schnellen Austausch der Mischerdüse gegen eine konventionelle Düse erlaubt.“ (a.a.O., S. 42) „Kostenschätzungen und überhaupt nähere Untersuchungen bezüglich der Realisierbarkeit liegen bis jetzt noch nicht vor und wurden meines Wissens auch nicht bei anderen Firmen durchgeführt ( … ) Die Realisierbarkeit einer Lärmminderung beim militärischen Triebwerk muß noch untersucht werden.“ (a.a.O., S. 44 f)

Eine weitere Maßnahme der Luftwaffe besteht in der Kontrolle der Tiefflüge durch Skyguard-Radargeräte. Die Rolle dieser Kontrollgeräte beschrieb General Kuebart: „Ich meine, daß die Erfahrungen mit Skyguard sehr gut sind und wir damit ein vorzügliches Mittel haben, den Bürgern klarzumachen, daß die Flugzeugführer der Luftflotte ihren Dienst mit einer hervorragenden Disziplin versehen ( … ) Skyguard braucht man nicht ( … ) um für die Disziplin der Truppe zu sorgen ( … ) Wir haben dadurch erreicht, daß vor Ort, dort, wo die Skyguard-Systeme eingesetzt werden, das Gespräch mit betroffenen Bürgern, mit Bürgermeistern stattfindet, und daß wir unsere Anliegen dort haben gut klarmachen können, Skyguard ist auch ein guter Kontaktpunkt gewesen.“ (a.a.O., S. 101) Dr. Gotzen (Bundesvereinigung Fluglärm e.V., benannt von der SPD) kam zu einer völlig anderen Einschätzung. „Skyguard-Geräte, meine Damen und Herren: Ich bitte Sie dringend, streichen Sie sie; sparen Sie die Kosten ein. Es geht uns nicht darum, daß ein Prozent Abweichung vom Flugauftrag zweifelsfrei festgestellt wird und Sünder reglementiert werden. Die 99 % Normalverhalten sind es, die uns zerstören.“ (a.a.o., S. 163) Auch der Experte Dipl. Ing. Udo Gustav Rinner (Aktion Tieffluglärm Westmünsterland, benannt von der SPD) thematisierte Skyguard. „Eine gewisse Unlogik herrscht bei Skyguard. Wenn ich in der Lage bin, den Tiefflug bei Skyguard zu erfassen, dann wird doch ein Gegner, der über wesentlich bessere Geräte verfügt, unsere Soldaten ( … ) auch abfangen können.“ (a.a.O. S. 123) Der Bürgermeister Helmut Vogel aus Wassertrüdingen (von der SPD benannt) bemerkte dazu: „Wenn allerdings ein Skyguard, ein Flugüberwachungsgerät oder eine Delegation von Politikern da sind, oder wenn das Fernsehen und die übrigen Medien direkt berichten – sie müssen esja meistens anmelden -, dann scheint dies auch bei den Flugzeuggeschwadern bekannt zu werden.“ (a.a.O., S. 146)

Bürgermeister Vogel erklärte außerdem, daß eine Mittagspause kaum zu bemerken sei und auch abends Tiefflugübungen durchgeführt würden.

Expertenanhörung: Die Auswirkungen der Lärmentwicklung auf die Bevölkerung

Zunächst versuchten die Experten, die Lärmbelästigung zu erfassen. Dipl. Ing. Rinner äußerte, „( … ) daß die Strahlgeschwindigkeit letztlich in der achten Potenz eingeht. Das heißt, wenn wir noch leistungsstärkere Triebwerke erhalten, nimmt die Lärmbelastung automatisch in der achten Potenz zu; ( … )“ (a.a.O., S. 123) „Im Prinzip ( … ) ist ein 75-m-Pegel fast genauso schlimm wie ein 50-m-Pegel. ( … ) Schlimm wird es, ( … ) wenn Piloten in 500 m Höhe Luftkämpfe üben und dabei den Nachbrenner einschalten. ( … ) Das sind zwischen 85 und 95 dB(A), wobei die Inversionswetterlagen und die Thermik eine entscheidende Rolle spielen, ob Sie Warmluftlinse Kaltluftlinsen, also Brennlinsen, Streulinsen, oder sauberes Flugwetter haben. Auch die relative Luftfeuchtigkeit spielt eine große Rolle.“ (a.a.O., S. 128) Der Experte Marohn, Wissenschaftlicher Direktor des Umweltbundesamtes Berlin, benannt von der CDU/CSU dazu. „In der Vergangenheit sind Messungen an tieffliegenden Flugzeugen ( … ) gemacht worden, um diese Wissenslücken zu schließen. In der Nähe des Schießplatzes Meppen wurden unter kontrollierten und strengen Versuchsbedingungen die Lärmimmissionswerte gemessen. ( … ) Die Phantom hat bei einem Flug in 75 m Hohe bei einer Geschwindigkeit von 420 Knoten – das entspricht der Reisegeschwindigkeit – einen Pegel von 112,4 dB(A) erzeugt. Die gleiche F 4 erzeugt bei der gleichen Höhe und einer Geschwindigkeit von 480 Knoten – der Angriffsgeschwindigkeit – einen Pegel von 120,7 dB(A). ( … ) Diese Maximalpegel und Einwirkdauern treten nur direkt unter dem Flugzeug und bei einem direkten Überflug auf. Sie treten in der Regel nicht im freien Feld auf.“ (a.a.O., S. 177) Die Belastungssituation beschrieb Experte Otten (Institut für Innere Medizin der Universität Bonn, benannt von der SPD): „Die Pegelanstiegsgeschwindigkeit, die Höhe des Pegels beim Einzelereignis sind Situationen, die auch zu Schreckreaktionen ( … ) führen, die wiederum Reaktionen des Organismus auslösen, die möglicherweise zu Dauerschädigungen und Dauergefährdungen führen können.“ (a.a.O., S. 171)

Der Bürgermeister Helmut Vogel berichtete über eine Studie des BGA. „Im vergangenen Jahr war bei uns das Bundesgesundheitsamt Berlin, um eine Pilotstudie in unserer Area 7 zu erstellen. Die derzeitigen Erkenntnisse erfordern – so kann man aus den Berichten, die mir zugänglich gemacht wurden, ersehen – eine Spezialstudie, in der Kinder, ältere Menschen, kranke und behinderte Menschen einbezogen werden ( … ) Hier dürfen nicht nur Tief- und Schnellstüberflüge herangezogen werden, es müssten auch unbedingt Abfangübungen und Übungen über 150 Metern, wenn vier bis sechs, manchmal acht Maschinen gleichzeitig in einem überschaubaren Himmelsraum unterwegs sind, untersucht und gemessen werden.“ (a.a.O., S. 147). Prof. Dr. Dr. Jansen (Institut für Arbeitsmedizin der Universität Düsseldorf, benannt von der CDU/CSU) sprach über die Wirkungsweise des Tieffluglärms. „Die Untersuchungsergebnisse, die bisher vorliegen – beispielsweise die Fluglärmstudie der Deutschen Forschungsgemeinschaft in der Umgebung des Flughafens München -, zeigen, dass grundsätzlich zwei verschiedene Wirkungen auf den menschlichen Organismus möglich sind. Das eine ist die Verärgerung über den Lärm, in deren Gefolge es beispielsweise zu einer Blutdrucksteigerung, also zu einer körperlichen Reaktion, kommt. Die zweite Wirkungsweise des Lärms ist die, die direkt auf körperliche Funktionen Auswirkungen hat. Das heißt: Ohne daß das Gefühl der Belästigung entsteht, kommt es zu Reaktionen im menschlichen Organismus ( … ) Wenn aber kein seltenes Ereignis vorliegt, sondern wenn häufige und immer wiederholte Beeinflussungen vorliegen, muß man davon ausgehen, daß es zu Übersteuerungsreaktionen kommt, wobei dann auch ohne daß vorher das Gefühl der Belästigung aufgetreten ist, eine Gesundheitsgefährdung vorliegt.“ (a.a.O., S. 169 f)

Trotz der Maßnahmen der Luftwaffe, die Tiefflüge in Anbetracht der Beschwerden der Bevölkerung einzuschränken, sind die Eingaben der Bürger nicht zurückgegangen. Die Frage nach der Einsetzung von Fluglärmkommissionen zur Erfassung der Beschwerden beantwortete Generalleutnant Eimler wie folgt: „Jeder Kommandeur hat heute wie schon seit einigen Jahren eine Einrichtung, die man ‚Randgemeindengespräch‘, ‚Bürgermeisterrunde‘ oder ähnlich nennt. ( … ) Das Negative, das wir insgesamt festzustellen haben, haben wir dort eigentlich nicht so. Ich hätte keine große Bedenken, auch dort Kommissionen einzusetzen. Aber wenn man das nüchtern analysiert, stellt man fest, daß man damit nicht den Kern des hier diskutierten Problems trifft.“ (a.a.O., S. 26) Den Kern des Problems beschrieb Generalleutnant Kuebart: „Die Dichte des Tiefflugs reflektiert überhaupt nicht die Dichte der Beschwerden. Vielmehr haben wir Bereiche, in denen wir viele Beschwerden haben, aber wenig Tiefflüge machen. Wir haben Bereiche, in denen viel Tiefflug gemacht wird, es aber wenig Beschwerden gibt. ( … ) Wir haben sehr wenig Bereiche identifizieren können, in denen beides tatsächlich deckungsgleich deckungsgleich ist; meistens eben nicht.“ (a.a.O., S. 114)

I-14

OTL a.D. A. Naumann (Büro für Umweltberatung und Fluglärmanalyse, benannt von der FDP) erweiterte das Problem: „Er (der Bürger. d. V.) sieht sich mit etwas konfrontiert, ( … ) nämlich mit einer speziellen Seite des Lärms, mit dem jäh hereinbrechenden Lärm, der auch wenn man ihn erwartet, dazu angetan sein kann, einem einen Schrecken einzujagen, schockartig zu wirken. Das fuhrt letztlich zur Emotion. Der Bürger formiert sich zu Bürgerinitiativen, und er verlangt einen objektiven Nachweis ( … ), das heißt Messungen. Jetzt wird es interessant, denn dabei stellt sich heraus, daß die Messungen zu nichts führen, jedenfalls nicht, wenn man sie sachgemäss oder analog dem Fluglärmgesetz durchführt, nämlich nicht nach Spitzenpegeln, ( … ) – sie stellen eigentlich nicht das offizielle Beurteilungsmaß dar -, sondern nach Dauerschallpegeln gemessen.“ (a.a.O., S. 132) Dazu Otten: „Ich glaube auch, daß das Umweltbewußtsein und damit auch die Sensibilität für die Lärmproblematik in den letzten Jahren gestiegen sind und insoweit auch die Belästigungsreaktionen stärker geworden sind, selbst wenn wir davon ausgehen, ( … ) daß die Zahl der Flugbewegungen überhaupt nicht zugenommen hat. ( … ) Wichtig ist dabei die Erkenntnis, daß nicht allein aus dem äquivalenten Dauerschallpegel begründet werden kann, warum es solche Verärgerungen gibt, sondern daß es primär ein psychologisches Phänomen ist. Man kann auch bei sehr viel geringeren Belastungshöhen erhebliche Verärgerungen haben.“ (a.a.O., S. 225) Der Diplompsychologe Prof. Dr. Guski (Universität Bochum, benannt von der CDU/CSU) sagte dazu: „Wir wissen aus der Impulslärmforschung: Wenn Sie einen Impuls haben, das heißt ein Geräusch, das wirklichsehr steil ansteigt und abfallt, dann wird die Aufmerksamkeit automatisch auf dieses Signal gezogen; da können Sie machen, was Sie wollen.“ (a.a.O., S. 228)

Bezüglich des Flugbetriebs forderte der Experte Gotzen: „Wenn von einem veränderten Flugverhalten und davon die Rede war ( … ), dass im Gegensatz zu früher Einsatzaufträge erteilt werden, die ein wesentlich lärmintensiveres Flugverhalten zur Folge haben, wie ich behaupte, dann will ich damit ausdrucken, daß heute in einzelne Flüge ( … ) mehr hineingepackt wird als früher; so bin ich aus dem Bundesverteidigungsministerium informiert. ( … ) Das Fluglärmgesetz muß nach meiner Überzeugung dringend auf die Gebiete ausgedehnt werden, die einer gleichen Belastung wie diejenigen Zonen unterliegen – das sind Flughafenanrainerzonen – die durch dieses Gesetz geschützt werden; das gebietet der Gleichheitsgrundsatz.“ (a.a.O., S. 160 f) „Ich bin auch der Meinung, daß die Luftwaffe nicht als einzige Waffengattung für sich das Recht in Anspruch nehmen darf, immer wieder hautnah zum Bürger zu üben.“ (a.a.O., S. 162) Otten wies ergänzend auf den Einsatz von Hubschraubern und Transportflugzeugen hin, die ebenfalls lärmbelastend wirkten. Direkte Schäden durch Überschallknall und Lärmeinwirkung ließen sich aber auch nicht durch Schadensersatzleistungen allein regeln. Hierzu Bürgermeister Vogel: „Über Schadensersatz haben wir bei uns auch diskutiert. Lebensqualitat zu verkaufen ist schwierig. Das kann sich kein Kommunalpolititker erlauben.“ (a.a.O., S. 157) Zur technischen Minderung äußerte sich Experte Aulehla (MBB, München, benannt von der CDU): „Ich schlage vor, den Auftrag für eine Studie an die Industrie zu erteilen, in der aus heutiger Sicht die Machbarkeit beurteilt wird. ( … ) Wir haben uns die vergangenen Jahre primär auf Leistungssteigerung und nicht auf Lärmminderung konzentriert.“ (a.a.O., S. 139 f) „Das Hauptproblem scheint mir zu sein, daß alle Schalldämmaßnahmen, die Sie an einem militärischen Triebwerk anbringen – sie funktionieren im zivilen Bereich recht gut -, dem Nachbrennerbetrieb nicht standhalten.“ (a.a.O., S. 141)

Positionen der nicht an der Anhörung beteiligten Fraktion

Die GRÜNEN weichen in ihren Positionen von den drei übrigen Bundestagsparteien ab. In Zusammenarbeit mit Bürgerinitiativen haben sie mittels Anträgen, Anfragen und aktuellen Stunden das Thema Lärmbelastung durch Tiefflieger in die parlamentarische Auseinandersetzung eingebracht. Sie fordern eine Verteidigungspolitik, die grundsätzlich defensiv orientiert sein soll.

Da nach den Worten des Verteidigungsministers das militärstrategische Ziel der Tiefflüge die Fähigkeit zur Vorneverteidigung sei, d.h. die Einübung offensiver Luftkriegsoperationen für den Schlag in die Tiefe des gegnerischen Raumes, dienen nach Ansicht der GRÜNEN die Tiefflüge der Einübung des Angriffs auf andere Länder und verwandeln somit die verfassungsgemäße Verteidigungsfähigkeit in eine Art Angriffsfähigkeit und -bereitschaft.

Das „49’er Modell“ und die bereits seit geraumer Zeit praktizierte Teilverlagerung der Tiefflugübungen ins Ausland lehnen sie ab. Die Realisierung des „49’er Modells“ hätte zur Folge, „daß zusätzlich zu den bereits bestehenden sieben weitere 42 Tieffluggebiete kämen, in denen 75 Meter tief geflogen werden darf.“ Die Teilverlagerung von Tiefflugübungen ins Ausland wird abgelehnt, weil „in den Export-Ländern auch Menschen leben, die ein Recht auf den Schutz ihrer Gesundheit und ihres Lebens haben.“ (12)

Die GRÜNEN begründen ihre Forderung nach der Abschaffung des militärischen Tiefflugbetriebes mit der Einschränkung des in der Verfassung garantierten Rechts auf körperliche Unversehrtheit und dem Verbot eines Angriffskrieges. Ausserdem sind sie der Ansicht, daß Tiefflüge bei dem heutigen Stand der Technik überflüssig seien. (13)

I-17

Anmerkungen

1 Die Verantwortung für den Fluglärm liegt bei der Bundesregierung und der NATO; neben der Bundesluftwaffe fliegen auch Militärflugzeuge der anderen NATO-Staaten über dem Gebiet der Bundesrepublik. Sie unterliegen dabei allerdings keinerlei rechtsverbindlichen Bestimmungen. Im Allgemeinen haben sie sich jedoch bisher freiwillig an den Flugbestimmungen des Verteidigungsministers orientiert.

2 Jährlich finden bis zu 150.000 Tiefflüge über dem Bundesgebiet statt. Sie dauern etwa 50 Minuten bis 1,5 Stunden, führen über eine Strecke von 800-1200 km und finden offiziell in der angegebenen Höhe von 75-450 Metern statt. Bei 110-140 Tagen im Jahr, an denen Tieffluge stattfinden, sind das 850-1000 Tiefflugübungen pro Tag. 50 % der Tiefflüge werden von der Bundesluftwaffe geflogen, der Rest setzt sich aus den Übungsflügen der übrigen NATO-Luftstreitkräfte zusammen.

Zur Lärmsituation: „Als Lärm werden Schallereignisse bezeichnet, die nach Art, Ausmaß und/oder Dauer geeignet sind, Schäden, Gefahren, Nachteile oder Belästigungen für die Allgemeinheit und für die Nachbarschaft herbeizuführen.“ (Rainer Beerents, Rechtsgutachten über Gesundheitsschädigung durch den Lärm tieffliegender Düsenjäger der NATO-Streitkräfte, 1984, S. 1) Typische Maximalbelastungen durch tieffliegende militärische Strahlflugzeuge betragen 90-120 dB(A).

3 Grundsätzlich ist die subjektive Belastung von dem Alter, dem Gesundheitszustand und von der zeitlichen Einwirkung auf den Betroffenen abhängig. Es ist anzunehmen, daß Kinder, Kranke sowie Behinderte und Alte neben den Schichtarbeitern die am stärksten vom Tieffluglärm belastete Personengruppe ist. Fluglärm wirkt sich auf das Verhalten von Menschen in vielfältiger Weise aus. Unsere Untersuchung gibt empirische Hinweise darauf, daß Menschen, die Tieffluglärm ausgesetzt sind, in ihrer Kommunikation, Entspannung und Erholung, bei ihrer Arbeit und in ihrem Schlaf gestört werden. Sie können sich erschrecken, fürchten oder Schmerz beim Überflug eines Tieffliegers empfinden. Auch kann Tieffluglärm einen Schock verursachen. Lärm kann zu Nervosität und Kopfschmerzen führen und die Fähigkeit zu Konzentration und Aufmerksamkeit vermindern. Schallpegel über 90 dB(A) führen in der Regel bei allen Tätigkeiten zu Leistungseinbußen. Dauerhafte, starke Lärmeinwirkungen können zu Gesundheitsschäden führen. So äußern sich Lärmeinwirkungen z.B. durch Anstieg des Blutdrucks, Erhöhung der Atemfrequenz, Veränderungen der Gehirnaktivität, der Durchblutung und Muskelspannung, Erweiterung der Pupillen, Ausscheiden von Streßhormonen. Im Laborexperiment wurde festgestellt, daß solche Reaktionen schon bei Schallpegeln ab 60 dB(A) auftreten. (Bundesminister des Innern, Was Sie schon immer über Lärmschutz wissen wollten, 1982, S. 18 ff)

4 Die kognitive Verarbeitung ist z.B. abhängig von der Akzeptanz oder Ablehnung der Tiefflugübungen, der grundsätzlichen Einstellung zum militärischen Tiefflugbetrieb und dessen politischer Einschätzung.

5 Der Bundesminister der Verteidigung, Fluglärm. Eine Bürgerinformation der Bundeswehr, 1984

6 Institut für Demoskopie Allensbach, allensbacher berichte, Nr. 29, 1985

7 BdV, Fluglärm, a.a.O.

8 Die Angaben wurden von Herrn Würzbach bei einer Rede vor dem Deutschen Bundestag am 26.7.1986 gemacht.

9 In dem von unserer Forschungsgruppe erhobenen quantitativen und qualitativen Datenmaterial finden sich teilweise sehr pointierte Außerungen Betroffener über ihre Belastungssituation. Im „Info-Heft 2 der vereinigten Initiativen der Area 7“, 1985, wird bei einem Vergleich der Tiefflughäufigkeiten angegeben, daß die Zahl der gesamten Tiefflugübungen in diesem Gebiet, nach eigenen Messungen, in den letzten Jahren gestiegen ist.

10 In diesem Zusammenhang sind bereits mehrere Anklagen gegen den Verteidigungsminister erhoben worden.

11 Dr. Schierholz, Rede vor dem Deutschen Bundestag am 26.7.1986

12 Dr. Schierholz, a.a.O.

13 Beide Militärblöcke verfügen über neuartige Luftraumüberwachungssysteme mit der Fähigkeit zur Luftraumüberwachung bis Höhe null. Über der Bundesrepublik fliegt das sogenannte AWACS-System, über dem östlichen Verteidigungsgebiet ist das MOSS-System stationiert. Beide Systeme bestehen aus Großraumflugzeugen, die jeweils mit extrem empfindlichen Radarantennen ausgestattet sind und jede gegnerische Flugbewegung erfassen können (Info-Heft 2 der vereinigten Initiativen in der Area 7, 1985, S. 6). Offen bleibt jedoch die Frage, welche militärstrategische Bedeutung die erstmals im Libyen-Konflikt von den USA eingesetzten Flugzeuge haben, die mittels eines Radarstörsenders die gegnerische Radarerfassung stören können. Durch die Presse ist außerdem bekannt geworden (siehe u.a. Tagesspiegel, Berlin, vom 1.10.1986), dass die USA angeblich einen neuen Kampfbomber mit der Bezeichnung „B-1B“ entwickelt haben, der zusätzlich zu dem Radarstörsender über eine strahlenabweisende Beschichtung verfügt und durch eine besondere Bauform jeder gegnerischen Radarortung entgehen können soll (Stealth-Bomber).

II-1

II

Untersuchungsdesign und Methodenprobleme

Im ersten Abschnitt werden eventuelle Verzerrungen der Stichprobe auch im Zusammenhang mit der Struktur des Rücklaufs (vgl. Kapitel III) und dem qualitativen Datenmaterial (vgl. Kapitel V) sowie das Untersuchungsdesign, im zweiten die Aufarbeitung fehlender Werte beschrieben. Der dritte Abschnitt stellt die Handlungstheorie als Grundlage der empirischen Analysen vor.

Repräsentativ- oder Betroffenenansatz? – Das Untersuchungsdesign

Betrachtet man die Erhebung der quantitativen Daten, folgt die Untersuchung einem Repräsentativansatz. 3060 Haushalte der Vorderpfalz wurden nach einem double-random-Verfahren (geleitete Zufallsauswahl der Gemeinden, random-route von zufällig gewählten points in den Gemeinden aus) mit jeweils drei Fragebögen bedient (Einwurf in den Briefkasten). Die Fragebögen hatten keine Paginiernummer (die Identifikation der Gemeinden erfolgte über unterschiedliche Farben und Papierkonsistenz der Bögen), so daß kein zweites Anschreiben (aus Datenschutz- und Finanzgründen) versandt wurde. Der Rücklauf von 25,2 % erscheint unter diesen Gesichtspunkten als ausreichend bis gut. Die soziodemographischen Indikatoren weisen kaum eine Verzerrung auf, höchstens eine schwache im Hinblick auf höher gebildete Personen und solche mit höherem ökonomischen Status. Die Geschlechtsverteilung in der Grundgesamtheit ist in der Stichprobe sehr gut repräsentiert (51,1 % Frauen).

Bedenklich ist hingegen die Unterschiedlichkeit des Rücklaufs in den einzelnen Gemeinden (zwischen 12 % und 58 %). In der nächsten Veröffentlichung werden wir eine loglineare Analyse des Rücklaufs in bezug auf objektive Belastung der Gemeinden, Gemeindegröße und Mitwirkung der Gemeindeverwaltungen publizieren. Unsere erste Hypothese geht dahin, daß die Betroffenheit/Gestörtheit der einzelnen Personen den Ausschlag für die große Varianz gibt. Trifft dies zu, ist die Untersuchung mit einem Betroffenheits- bzw. Interessen-Bias behaftet. In Anbetracht dessen, daß das ganze Untersuchungsgebiet vom Tieffluglärm betroffen ist, dürfte dieser mögliche Mangel nicht allzu sehr ins Gewicht fallen. Trotzdem müssen wir annehmen, dass der Anteil der Befürworter des Tiefflugbetriebs und der Indifferenten im quantitativen Material mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um mindestens einen Standardschatzfehler s unterschätzt wird. Hinweise ergeben sich aus Bemerkungen auf den Fragebogen, die Analyse der qualitativen Daten wird weitere Aufschlüsse geben. Da wir diese Verzerrung von vornherein in Betracht gezogen haben, waren wir äußerst bemüht, den Fragebogen so zu strukturieren, dass Tiefflugbefürworter nicht abgeschreckt wurden und Indifferente genügend Stimuli erhielten.

Für die Erhebung qualitativer Daten wählten wir einen eingeschränkten Betroffenheitsansatz, da in erster Linie Personen befragt wurden, die sich aufgrund der schriftlichen Befragung rückmeldeten, also entsprechend motiviert waren. Daneben führten wir auch Straßen- und Experteninterviews.

Diese Kombination ermöglicht uns eine hochwertige Äquilibrierung von Repräsentativität und (subjektiver) Betroffenheit auch zur Kontrolle des social-desirability-bias.

Probleme bei der Aufarbeitung fehlender Werte

In dem Fragebogen befinden sich einige Fragebatterien, die Mehrfach- antworten forderten, z.B. die Frage, welche Institutionen/Personen etwas gegen den Tiefflugbetrieb unternehmen würden. Die einzelnen Unterpunkte konnten mit „unternimmt etwas“, „unternimmt nichts“ und „weiß nicht“ beantwortet werden (Frage Nr. 17). 10 bis 20 % der Befragten haben jedoch bei solchen Antwortbatterien jeweils nur die „unternimmt etwas“- bzw. „ja“-Kategorie angekreuzt. Deshalb war die Spannweite der fehlenden Angaben in den einzelnen Batterien mit 5 – 20 % sehr groß. Die in den übrigen Zeilen fehlenden Kreuze als missing zu definieren, hätte zu einer Verfälschung der Prozentuierungen geführt, zumal diese spezielle Kategorie fehlender Werte hoch mit den „nein“- bzw. „weiß nicht“-Anteilen kovariieren. Die Lösung bestand darin, bei Vorliegen mindestens einer positiven Antwort in einer Fragebatterie die beschriebenen fehlenden Werte entsprechend der Kovariabilität (weiß nicht: Fragen 8, 9, 12, 17 und 18; trifft nicht zu: Frage 7) zu rekodieren. Insofern ist die Validitat der „ja“- bedeutend besser als die der „nein“- bzw. „weiß nicht“- Antworten. Wurde in der entsprechenden Batterie keine einzige Antwort gegeben, wurde die ganze Batterie definitiv missing gesetzt.

Handlungstheorie und Belastung durch militärische Tiefflieger

Handlungstheoretische Modelle versuchen menschliches Handeln zu analysieren und zu prognostizieren. Dabei spielen neben der materiellen Umwelt und den damit in Verbindung stehenden menschlichen Bedürfnissen die kognitive Verarbeitung und das Normensystem eine entscheidende Rolle. (1) Die Auswirkungen des Tiefflugbetriebs ohne Abklärung des handlungstheoretischen Rahmens zu erörtern, wäre verkürzt.

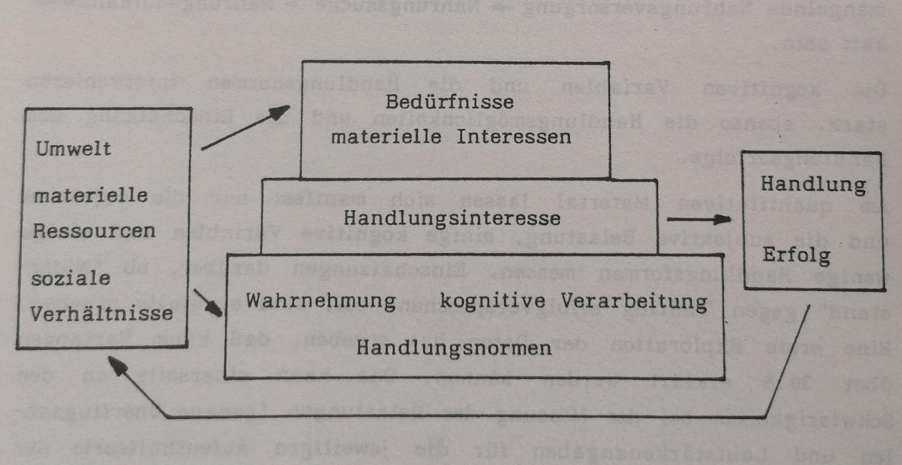

Ein vereinfachtes Modell menschlichen Handelns könnte wie folgt aussehen:

Abbildung II-3

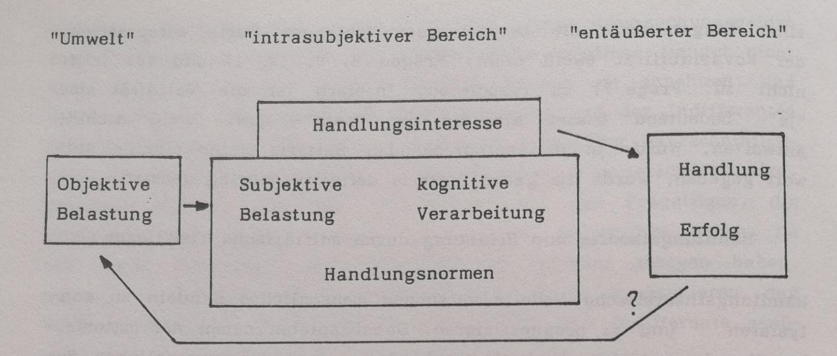

Für die quantitativ zu untersuchenden Fragen reduzieren wir das Modell entsprechend der Datenlage auf folgende Faktoren:

Abbildung II-4

Die Faktoren des intrasubjektiven, kognitiven Bereichs sind untereinander korreliert, also wechselseitig abhängig.

Objektive Belastung muß allerdings nicht unbedingt (das strukturierte Modell könnte den Anschein erwecken) zu einem Handlungsinteresse führen, und ein Handlungsinteresse nicht unbedingt zum Handeln. Es besteht hier kein einfacher Kreislauf der Form: mangelnde Nahrungsversorgung -> Nahrungssuche -> Nahrungsaufnahme ->satt sein.

Die kognitiven Variablen und die Handlungsnormen intervenieren stark, ebenso die Handlungsmöglichkeiten und die Einschätzung des Handlungserfolgs.

Am quantitativen Material lassen sich manifest nur die objektive und die subjektive Belastung, einige kognitive Variablen und einige wenige Handlungsformen messen. Einschätzungen darüber, ob „Widerstand“ gegen Tiefflug erfolgversprechend sei, sind ebenfalls erhoben. Eine erste Exploration der Daten hat ergeben, daß kaum Varianzen über 30 % erklärt werden können. Das kann einerseits an den Schwierigkeiten bei der Messung der Belastungen (genaue Überflugzahlen und Lautstärkenangaben für die jeweiligen Aufenthaltsorte der Betroffenen und korrespondierende medizinisch-biologische Messwerte liegen uns nicht oder nur in ungenügender Qualität vor) und der kognitiven Variablen liegen, andererseits am Umstand, daß sozusagen alle Interviewten objektiv betroffen sind oder aber daran, dass handlungstheoretische Modelle vielfältige Handlungsinteressen zulassen, anders ausgedrückt: Proteste gegen militärische Übungen müssen durchaus nicht von direkter physischer Belastung bestimmt sein, Kriegsgefahr und Antimilitarismus sind genau so gute Gründe.

Anmerkung

1 Zur Handlungstheorie vergl. Leon Festinger, Theorie der kognitiven Dissonanz, Bern u.a. 1978, (Stanford, 1957); Georg Henrik von Wright, Norm und Handlung, Königstein/Ts. 1979, (London/New York 1963); ders., Handlung, Norm und Intention, Berlin/New York. 1977; Jürgen Habermas. Theorie des kommunikativen Handelns, Frankfurt a.M., 1981; Elihu Katz/Paul E. Lazarsfeld, Persönlicher Einfluß und Meinungsbildung, Wien, 1968 (Glencoe, 1955); Karl-Dieter Opp. Normen, Altruismus und politische Partizipation, in: H. Todt (Hg.), Normengeleitetes Verhalten in den Sozialwissenschaften, Berlin, 1984, S. 85 – 113.

III-1

Grundauszählung – Dokumentation des Fragebogens

Die Grundauszählung des vorliegenden SPSS-Systemfiles basiert auf einem editierten SPSS-Output. Die englischen Begriffe wurden übersetzt.

Die statistischen Kennzahlen sind mit Vorsicht zu geniessen, da nicht bei allen Variablen Intervallskalierung oder Dichotomie vorliegt. Zur Behandlung der fehlenden Werte vgl. den Abschnitt über die Untersuchungsmethoden. Die Fragen sind mit den Variablenbezeichnungen versehen, der Fragebogen selber im Anschluß an die Auszählung abgedruckt.

Die Spalte „Code“ enthält die Werte, unter denen die Ausprägungen der Variablen im Datensatz anzusprechen sind. Die Spalte „Absolute Häufigkeit“ enthält die Zahl der Fälle, die Spalte „Relative Häuf.“ die Prozentuierung, „Korrig. Häuf.“ enthält die Prozentuierung unter Vernachlässigung der fehlenden Werte, „Kum. Häuf.“ die addierten (kumulierten) Prozentuierungen. Liegt mindestens Ordinalskalenniveau vor, sind die Mittelwerte (Durchschnittswert, 1 Median 2 und Modalwert 3) angegeben, sowie die Varianz 4, die Standardabweichung 5, der Variationskoeffizient 6 und der Standardfehler des Mittelwerts 7. Für den Mittelwert (Durchschnittswert) ist das 95 %-Vertrauensintervall 8 ausgedruckt, zur weiteren Beurteilung der Verteilung die Maßzahlen für Exzeß 9 und Schiefe 10. Auf eine inhaltliche Interpretation der Grundauszählung verzichten wir an dieser Stelle.

IV-1

IV Quantitative Analysen – Beispiele und Ausblicke

Die folgenden beiden Texte sind die Ergebnisse einer verhältnismäßig kurzfristig durchgeführten Exploration des quantitativen Datenmaterials, kurzfristig, weil ein aktuelles politisches Thema der schnellen und trotzdem sorgfältigen Behandlung bedarf. Wir haben großen Wert darauf gelegt, die gefundenen Zusammenhänge als solche darzustellen und uns voreiliger Interpretationen zu enthalten. Die anhand der Auswertung des quantitativen Datenmaterials aufgezeigten Zusammenhänge bedürfen der weiteren Analyse. Sie beschreiben vorerst nur statistische Korrelationen beziehungsweise Pfadkoeffizienten, deren inhaltliche Absicherung im weiteren Verlauf der Untersuchung erfolgen wird. Der erste Text gibt Einblick in Art und Qualität der bivariaten Zusammenhänge, während der zweite beispielshaft die Analyse eines komplexen Modells liefert, das ausgehend von der Belastung durch Tieffluglärm deren politische Relevanz erhellt.

Bivariate quantitative Analysen

Die vorliegende Analyse beruht auf bivariaten Korrelationen und Kreuztabellen. Ausgangspunkt der Betrachtung und der Darstellung der Zusammenhänge ist die objektive Belastung und dann die subjektive (vgl. den Abschnitt über die komplexen quantitativen Analysen).

Der Begriff des „Vertrauens in die Institutionen“ ist aus der Einschätzung der Tätigkeit der Institutionen gegen den militärischen Tiefflug durch die Betroffenen entnommen.

Die Daten wurden im Hinblick auf das in Kapitel II vorgestellte handlungstheoretische Modell ausgewählt. Um das Modell umzusetzen sind folgende Fragen in die Analyse eingegangen: Frage 1 bis 4, 7, 9, 12 bis 19 und 21 bis 23. Die Fragen 3, 4, 7, 13 bis 15, und 17 decken den kognitiven Bereich ab, die Fragen 9, 12, 16 und 19 die Reaktionen, die Perzeption des Erfolgs der Handlungen und das Handlungsinteresse. Die Auswahl erfolgte aufgrund der sozialen und politischen Relevanz des Forschungsgegenstandes (vgl. Kapitel I).

IV-2

Die Hypothese, daß bei starker objektiver Belastung die subjektive Belastung und die Handlungsbereitschaft zunimmt, kann nicht falsifiziert werden. Dies zeigt sich etwa an dem Zusammenhang zwischen objektiver Belastung und der Teilnahme der Betroffenen an Protestaktionen (r =. 25). Auch andere Reaktionsformen korrelieren hochsignifikant positiv: Fenster werden ofter geschloßen gehalten, es muß lauter gesprochen werden, die Ohren werden zugehalten, der Kopf wird eingezogen, man hält sich ungern im Freien auf und unterbricht Gespräche usw. Die Betroffenen fühlen sich in ihren Arbeits- und Lebensbereichen gestört, wobei die Störung zu Hause und bei der Entspannung in der Freizeit als besonders belastend empfunden wird. Viele geben auch als Grund für die Störung an, daß sie sich während der militärischen Tiefflüge nicht auf ihre Arbeit konzentrieren können, vor allem Schüler. Diesbezüglich fühlen sich die männlichen Befragten stärker belastet. Im Arbeitsbereich bestehen weitere Zusammenhänge mit den Tätigkeitsgruppen der Schüler, Selbständigen und Arbeiter. Die Frauen (besonders Hausfrauen) fühlen sich eher gestört im Haushalt und in der Wohnung und empfinden Bedrohung, Angst und Unwohlsein stärker als Männer und reagieren eher mit Ohrenzuhalten und Einziehen des Kopfs. Durch die militärischen Tiefflüge fühlen sich Rentner (im Gegensatz zu Schülern) eher gesundheitlich beeinträchtigt und leiden unter Schlafstörungen. Dafür unterbrechen sie seltener Gespräche und halten sich seltener die Ohren zu. In bezug auf den Bildungsstand ergibt sich als einziger Zusammenhang, daß die besser Gebildeten eher angeben, sich bei der Arbeit nicht konzentrieren zu können. Abiturienten und Hochschulabsolventen protestieren auch häufiger als Volksschulabsolventen. Die soziodemographischen Daten weisen wider Erwarten nicht viele signifikante Zusammenhänge mit anderen Merkmalen aus. Kein Koeffizient erklärt mehr als 4 % eines Merkmals (r nicht größer als 0,2). Das kann daran liegen, daß die Belastung die sozialen Gruppen gleichermaßen trifft, und die kognitive Verarbeitung nicht in erster Linie entlang der soziodemographischen Merkmale variiert.

Ferner besteht die These, daß bei starker objektiver Belastung im Zusammenhang mit (bisher erfolglosen?) Unternehmungen wie Unterschriftensammlungen und Protestschreiben, die subjektive Belastung steigt und die Einschätzung entsteht, daß die verantwortlichen Institutionen wie Regierung und Militär nichts gegen die hohe Belastung durch den militärischen Tiefflug unternehmen. Bei der Betrachtung des Antwortverhaltens der Befragten treten signifikante Zusammenhänge auf zwischen subjektiver Belastung, Protestaktionen, Sprechen über den Tiefflugbetrieb und der Einschätzung, daß die Regierung, die Politiker, die Parteien und das Militär nichts gegen die Belästigungen unternehmen. Das Vertrauen in die Institutionen sinkt. Daß die subjektive Belastung steigt, wenn die Betroffenen nichts erreichen, wird deutlich durch den betragsmäßig kleineren Zusammenhang der objektiven Belastung mit der Einschätzung, daß die angeführten Institutionen nichts gegen den Tiefflugbetrieb unternehmen. (1) Zu dieser Einschätzung können die Betroffenen kommen, wenn sie glauben, daß ihre Beschwerden keine Auswirkung auf die objektive Belastung haben. Für 30,6 % der Befragten hat die Störung ein Grad erreicht, bei dem der militärische Tiefflugbetrieb Einfluß auf ihr Wahlverhalten hat. 26,5 % der Befragten sind der Meinung, persönlich etwas gegen den Tiefflugbetrieb unternehmen zu können. Die Befragten äußern, daß die Bürgerinitiativen und in vielen Fällen auch der Bürgermeister etwas unternehmen. Unternimmt der Bürgermeister etwas, wollen die Befragten tendenziell ihr Wahlverhalten nicht ändern. Wer sich durch die Tiefflüge gestört fühlt, vertritt in der Regel die Auffassung, daß unsere Sicherheit nicht von diesen abhängig ist, und daß der Schaden den Nutzen übertrifft. Er votiert mit großer Wahrscheinlichkeit für deren vollständiger Einstellung.

Andere Zusammenhänge weisen die Befragten auf, die einer geringen objektiven Belastung ausgesetzt sind. Die Hypothese, daß geringe objektive Belastung zu einer positiven Einschätzung des Tiefflugbetriebs führt, wird weitestgehend durch das vorliegende Datenmaterial bestätigt. Die Befragten, die einer geringen objektiven Belastung ausgesetzt sind, schätzen den militärischen Tiefflugbetrieb eher als für die Sicherheit notwendig ein, und vertreten die Meinung, dass der Tiefflugbetrieb so wie bisher weitergeführt werden kann. Personen, die den Tiefflug als notwendig ansehen, sehen als Lösungsmöglichkeit häufiger die gleichmäßige Verteilung auf die gesamte Bundesrepublik. Ferner meint diese Gruppe der Befragten, daß die Institutionen etwas gegen die Lärmbelästigung durch militärische Tiefflieger unternehmen, sie sind weiter der Ansicht, daß der Nutzen den Schaden, der durch den Tiefflugbetrieb entsteht, überwiegt. Männer, leitende Angestellte und Selbständige neigen eher zu der Einschätzung, daß der Tiefflugbetrieb notwendig ist. Schwach Belastete perzipieren den militärischen Tiefflug anders als hoch Belastete. Dies wird deutlich an der unterschiedlichen Einschätzung bezüglich der Institutionen, der Lösungsmöglichkeiten und der Handlungsabsichten. Die Befragten, die (subjektiv) stark gestört sind, meinen etwas gegen den militärischen Tiefflugbetrieb unternehmen zu können und tendieren dazu, diesen zu einem Wahlkampfthema zu machen. Die objektive Belastung weist gleichgerichtete, aber geringere Zusammenhänge auf. Die kognitive Verarbeitung des Tiefflugbetriebs spielt eine wesentliche Rolle.

Komplexe quantitative Analysen – Beispiele und Ausblicke

Zwei zentrale Variablen, nämlich die objektiv messbare Belastung und die subjektiv perzipierte lassen sich nicht ohne weiteres aus den im Fragebogen erhobenen Daten gewinnen. Deshalb nahmen wir objektive Messungen vor, sammelten in einzelnen Gemeinden Informationen über die Zahl der Überflüge und führten Strichlisten. Die Flugkarten der Region waren eine weitere wertvolle Hilfe; Angaben der Luftwaffen standen uns nicht zur Verfügung. Aus den Messdaten und den Informationen aus den Fragebögen bezüglich der Häufigkeit der Überflüge konnte ein standardisierter Index für objektive Belastung gewonnen werden. (2) Allerdings muß dieser Index mit Vorsicht interpretiert werden und bedarf der weiteren Differenzierung, da unter anderem z.B. viele Personen in der Stichprobe in stark belasteten Gebieten wohnen und in weniger belasteten Gebieten arbeiten. Ein Problem der Indexbildung besteht darin, daß die Wahrnehmung von Tieffluglärm durch Belastungen aus anderen Lärmquellen verzerrt wird. Den standardisierten Index für subjektive Belastung gewannen wir aus den Fragebogendaten bezüglich Art und Umfang der Störung durch den Tiefflugbetrieb. Eine Validitätsprüfung erfolgte mittels Faktorenanalyse.

IV-5

Die politisch-soziologische Bedeutung des Tieffluglärms bzw. des militärischen Flugbetriebs überhaupt (3) muß sich an der Erklärungskraft dieser beiden Variablen messen lassen. Das wesentliche Problem liegt in der Rekursivität der Variablen der Kognition und der subjektiven Perzeption von Umweltbelastung in ihrer Verbindung mit Einstellungen zum Tiefflugbetrieb und zum politischen System überhaupt. Anders ausgedrückt: Können wir zum Beispiel von einem einseitig gerichteten Einfluß der subjektiven Belastung auf die Einschätzung des Tiefflugbetriebs ausgehen (voll rekursives Modell) oder müssen wir annehmen, daß die Einschätzung selber auf die subjektive Belastung zurückwirkt? Pfadanalytische Methoden, die sich für den hier untersuchten Gegenstand anbieten würden, müssen der Rekursivitätsannahme mindestens partiell folgen. (4) Nehmen wir als erste abhängige Variable „Präferenz radikaler Positionen gegen den Tiefflugbetrieb“. (5)

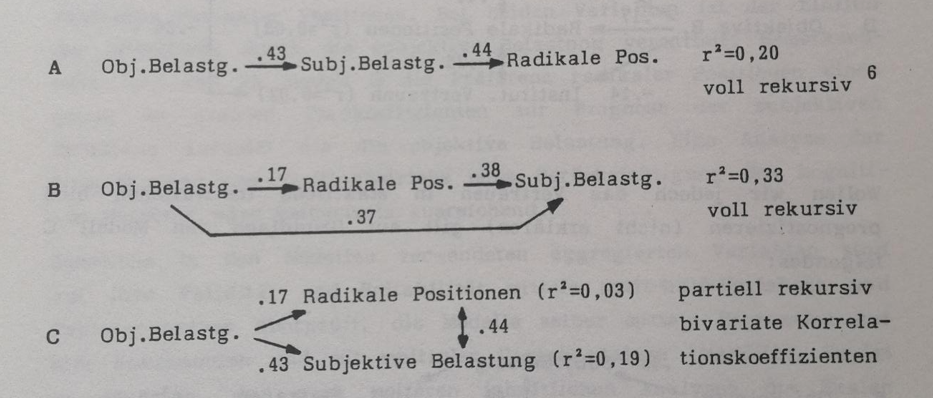

Folgende berechnete Modelle sind theoretisch begründbar:

Abb. Modell A

Abb. Modell B

Abb. Modell C

Die starken Rekursivitätsannahmen in A und B können schwerlich bestehen: Einstellungen und Perzeption von Belastung stehen mit einiger Wahrscheinlichkeit in einem Wechselverhältnis, was sich auch am qualitativen Material zeigen lassen wird. Jemand, der bei jedem Überflug seine „Freiheit“ in Kraft gesetzt sieht, wird sich bei gleichem Schalldruck weniger belastet fühlen, als jemand, der einen aggressiven Ausdruck des „kapitalistischen Imperialismus“ konnotiert – und umgekehrt? Werden radikale Positionen durch die subjektive Belastung gefördert? Die Daten legen diesen Schluß nahe. In Modell A liefert die objektive Belastung keinen über die subjektive Belastung hinausgehenden Beitrag zur Erklärung radikaler Positionen, während in Modell B zur Erklärung der subjektiven Belastung sowohl radikale Positionen wie auch objektive Belastung beitragen.

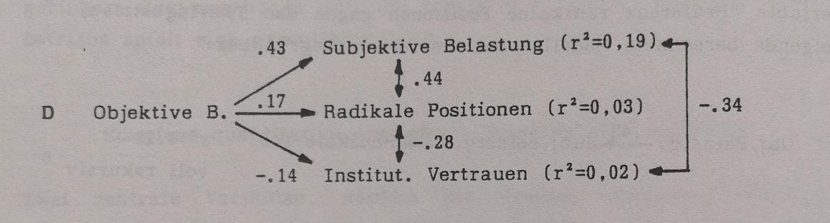

Eine weitere Variable, die aus dem Datensatz gewonnen wurde, ist „Vertrauen in die Tätigkeit staatlicher Institutionen“, (7) die als Indikator für institutionelle Entfremdung versus Vertrauen interpretiert werden kann.

Im Rahmen eines Kausalansatzes könnte wegen dem Rekursivitätsproblem aufgrund der vorstehenden Ergebnisse nur Modell D (bivariate Koeffizienten) gelten.

Abb. Modell D

Wollen wir jedoch das Vertrauen in staatliche Institutionen bloß prognostizieren (nicht erklären) gilt auf Grundlage von Modell C folgendes:

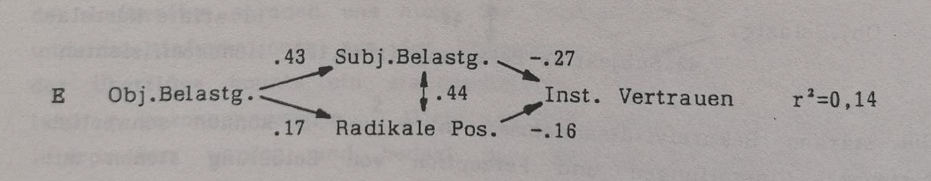

Abb. Modell E

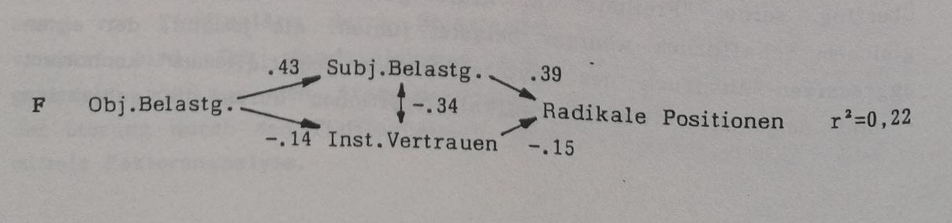

Für die Prognose von radikalen Positionen gegen den Tiefflugbetrieb:

Abb. Modell F

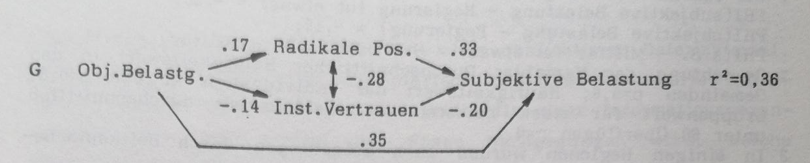

Auch die subjektive Belastung kann prognostiziert werden:

Abb. Modell G

Die objektive Belastung erklärt nur die subjektive Belastung gut, die Korrelationen mit radikalen Positionen und besonders mit dem Vertrauen in die Institutionen sind schwach (D). Vertrauen in die Institutionen wird auch durch subjektive Belastung und radikale Positionen nicht hinreichend erklärt (E). Radikale Positionen hingegen lassen sich besser vorhersagen (F): Je höher die objektive Belastung, desto höher die subjektive Belastung, desto größer die Präferenz radikaler Positionen. Bei beiden Variablen ist der Einfluß der objektiven durch die subjektive Belastung vermittelt. Bemerkenswert ist, daß in Modell G die Präferenz radikaler Positionen einen genau so grossen Pfadkoeffizienten zur Prognose der subjektiven Belastung aufweist wie die objektive Belastung. Eine Analyse der Auswirkungen des Tiefflugbetriebs ohne Berücksichtigung des kognitiven Bereichs wäre keinesfalls ausreichend.

Sämtliche in den Modellen verwendeten aggregierten Variablen sind auf ihre Validität und Reliabilität mittels split-half-Verfahren und Faktorenanalyse überprüft, die Modelle selber mittels Regression auf ihre Komponenten und mit multipler Varianzanalyse (MANOVA). Es ist zu erwarten, daß nach weiteren inhaltlichen Analysen die Skalen verbessert werden können.

Die hier vorgestellten Modelle werden im Verlauf der weiteren Arbeit durch die Ergebnisse der qualitativen Analyse der Interviewdaten ergänzt und auf weitere aggregierte und manifeste Variablen übertragen (z.B. Aktivität, Resignation, Perzeption von Belastungen der Kinder usw.). Diese Ergebnisse werden im nächsten Jahr veröffentlicht.

IV-8

Anmerkungen

1 Wir führen hier beispielsweise einige Korrelationskoeffizienten an:

PHI(subjektive Belastung – Regierung tut etwas) = -. 25;

PHI(objektive Belastung – Regierung) = -. 15;

PHI(s.B. – Militär tut etwas) = -. 24; PHI(o.B. – Militär) = -. 11

2 Gewichtung der Variable: Durchschnittlicher Häufigkeitswert in den Gemeinden p=0,6; Häufigkeitswert der individuellen Angabe p=0,3:

Gruppenwert für stark belastete vs. Gebiete mit durchschnittlich unter 60 Überflügen p=0,1.

3 In einigen Regionen wurden auch Belastungen durch Helikopterbe-

trieb beklagt.

4 Vgl. dazu Estermann, Kriminelle Karrieren von Gefängnisinsassen, Frankfurt a.M. 1986, S. 88 ff und die dort verzeichnete Literatur sowie Jae-On Kim/Frank J. Kohout, Special Topics in General Linear Models, in: Nie u.a. (eds.), SPSS, Statistical Package for the Social Sciences, Second Edition, o.O., 1975, S. 383 – 397

5 Zusammensetzung der Variable: Zustimmung zu den Items „Tiefflug bringt nur Schaden“; „Tiefflug gefährdet die Sicherheit“; „mögliche Lösung: vollständige Einstellung des Tiefflugbetriebs“

6 r2, der quadrierte multiple Korrelationskoeffizient ist ein Determinationsmaß, das die durch die unabhängigen Variablen erklärte Varianz der abhängigen Variablen prozentual wiedergibt. Die Pfadkoeffizienten können dann kausal interpretiert werden, wenn die Rekursivitätsbedingung voll erfüllt ist und keine Fehlspezifikation vorliegt. Für Prognosen, d.h. Aussagen über Werte der abhängigen Variablen, wenn die Werte der unabhängigen bekannt sind, muß keine Rekursivität vorliegen.

7 Zusammensetzung der Variable: Zustimmung zu folgenden Items in Frage 17 (Wer unternimmt etwas gegen den Tiefflugbetrieb): Politiker, Parteien, Regierung, Militär. Bei gleichzeitiger Zustimmung zu „Tiefflüge stören nicht oder nur gelegentlich“ und „Lösung: Es kann so bleiben wie es ist“ sind die Werte umgekehrt gepolt.

V-1

Der Tiefflugbetrieb im Spiegel von „Experteninterviews“

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem qualitativen Datenmaterial. Der erste Abschnitt zeigt exemplarisch die themenzentrierte Aufarbeitung zweier Interviews und des Protokolls einer Informationsveranstaltung der FLIZ, wobei der Frage nachgegangen wird. welche

Interessenkonflikte und -ausgleiche Qualität und Quantitat des militärischen Tiefflugbetriebs bestimmen, und zwar aus der Sicht von Beteiligten. Darauf folgt ein Teil des Quellenmaterials der themenzentrierten Aufarbeitung. Die beiden abgedruckten Interviews weisen deshalb eine unterschiedliche Darstellungsform auf, weil das Interview in A-Stadt sehr kontextbezogen interpretiert werden muß, das Interview in B-Stadt mit strengen Anonymitätsauflagen behaftet ist, und weil die Befragungen von unterschiedlichen Personen durchgeführt wurden. Der nächste Abschnitt listet die bereits bearbeiteten Hypothesen auf und beschaftigt sich – ebenfalls exemplarisch – mit der Illustration einer Hypothese anhand des qualitativen Materials. Am Schluß steht eine Korrespondenztafel der bis jetzt schriftlich vorliegenden Interviews.

Flieger und militärischer Tiefflug

Inhaltsanalyse zweier Interviews. eines Informationsbesuchs beim Luftwaffenamt; Beobachtungen am Rand der Feldforschung (Anmerkung: Einfache Anführungszeichen ‚ bedeuten nicht wörtlich zitierte, doppelte Anführungszeichen “ wörtlich zitierte Rede.)

Die Inhaltsanalyse geht folgender Hypothese nach:

Die Obergrenze durchschnittlicher Häufigkeit von militärischen Tiefflugübungen resultiert nicht nur aus den militärischen Erfordernissen, den Verteidigungsauftrag zu erfüllen, sondern aus der politischen Notwendigkeit, zwischen Interesse der Luftwaffe (Maximierung der Flüge) und Interessen der Bevölkerung (Minimierung der Lārm- und sonstigen Belästigung) zu vermitteln. Dies gilt nicht in militärischen und politischen Spannungszeiten.

V-2

1. Flugübung zur Erfüllung des Verteidungsauftrags versus Flugübungen als Selbstzweck – Informationsveranstaltung der FLIZ

In den Untersuchungsablauf wurde von Anfang an die Beschäftigung mit dem Lärmverursacher Militär einbezogen. Zur Feldforschung gehörte auch ein Besuch der „Flugbetriebs- und Informationszentrale“ (FLIZ) im Luftwaffenamt am 27.5.1986 in Köln-Wahn, wo ein Bild über die offizielle Informationspolitik der Luftwaffe gewonnen werden sollte.

In einer Informationsveranstaltung mit Vortrag, Lichtbildern, Flugkarten und Videofilm wurden die Luftwaffe und ihre Piloten dargestellt als Ausführende des „Verteidigungsauftrags“ ohne Eigeninteressen, ausschließlich im Dienst der Sache stehend. Die Argumentation der vierstündigen Veranstaltung, mit der laut Aussage des Veranstaltungsleiters, Oberstleutnant A., eines Militärpiloten, auch die Aufklärung in der Bevölkerung betrieben wird, bewegte sich alleinig in diesem von außen vorgegebenen Rahmen des Sachzwangs „Verteidigungsfähigkeit erhalten“, der ein Minimum an Flugübungen diktiere und auf den sich A. immer wieder berief. Für die Einhaltung des Tiefflugminimums und des Minimums an Lärmbelästigung sorgen die Flugbestimmungen (gem. § 30 Luftverkehrsgesetz), die unter anderem die Übungsmöglichkeiten beschränken: Mindestflughöhe 150 m, bzw. 75 m in „Tieffluggebieten 250 Fuß“, Einschränkungen der Nachtflüge, Mittagspause, Überflugverbote über Großstädten, sensiblen Industrieanlagen, Sportflugplätzen etc. Über die Einhaltung der Beschränkungen wacht die Luftwaffe selbst, z.B. mit zwei Skyguard-Anlagen, einer Art Radarfalle zur Feststellung der Flughöhe, und durch Pilotenschulung („Wer die Tiefflugregeln einhält, vermeidet unnötigen Fluglärm!“, Pilotenschulung dargestellt in einer Broschüre der FLIZ). Im Widerspruch zum vermittelten Bild der Luftwaffe beziehungsweise der einzelnen Piloten als bloßen ausführenden Organen des „Verteidigungsauftrags“ standen Äußerungen des Veranstaltungsleiters, Oberstleutnant A., und seiner technischen Helfers, Hauptmann R., eines jüngeren, noch aktiven Militärpiloten. An mehreren Stellen seines Vortrags betonte A., daß es für Militärpiloten „ideal wäre“, ein „unbeschränktes Übungsgebiet“ zu haben – er führte Wüstengebiete in den USA sowie Labrador an, um damit die Bedeutung von gesetzlichen bzw. Selbstbeschränkungen des Militärs herauszustreichen. Während einer Pause (deshalb keine Videoaufzeichnung) schwärmte Hauptmann R. von der Beherrschung der Technik, erzählte von den Strapazen bei Flugübungen in Wüstengegenden „bei 40 Grad Hitze“ – angesichts eines im Vorraum als Schaustück aufgestellten Starfighter-Cockpits meinte er: „Affengeil, was?“

So kann man festhalten: Der militärische Übungsflug hat neben der militärischen Notwendigkeit auch eine andere Seite: Fliegen als Faszination der Technik, Fliegen aus Begeisterung, Fliegen als Sport.

2. Erfahrungen von von Sportflugpiloten mit Militärmaschinen – Zwei Interviews in A-Stadt und in B-Stadt

Unter den in der Hauptphase der Feldforschung vom 26.5. bis 2.6.86 geführten Interviews brachte eines einen neuen Aspekt des Tiefflugbetriebs in die Untersuchung. Es fand Ende Mai 1986 in A-Stadt statt. Die Befragten betreiben Sportflug bzw. sind Fluglehrer.

Berichtet wurde über „Auswüchse der Tiefflugpiloten“, über Belästigungen, Gefährdungen von Sportfliegern und Unfällen, die auf Militärmaschinen zurückgingen. Sportflieger müßten „als Zielobjekte herhalten“, Segelflieger im Landeanflug seien besonders gefährdet.

Dies wurde besonders auf im Ausland stationierte ausländische Kampfflugzeuge zurückgeführt, die über die Grenze kämen und sich über der Bundesrepublik nur „austoben“ würden und deshalb nicht kontrollierbar seien. ‚Im Inland stationierte Flieger haben einen Auftrag, sie sind durch Nachfrage kontrollierbar. Die Erfahrung zeigt jedoch, daß bei der Bundeswehr abgestritten wird, daß Flieger in der Luft gewesen sind. A. erklärt sich das mit den nicht registrierten ausländischen Fliegern.‘

Die Interviewten wendeten sich nicht gegen Tiefflug überhaupt, „sondern ausschließlich gegen Flieger, die sich austoben“. Um dem abzuhelfen, forderten sie bessere Kontrollierbarkeit: ‚Die Tiefflieger müssten zur besseren Kontrolle farbig oder mit großen Zeichen markiert werden.‘

Daß Sportflieger durch Militärflugzeuge bewußt belästigt werden, geht aus einem Interview hervor, das im September 1986, also einige Zeit nach der Hauptphase der Feldforschung in B-Stadt gefūhrt wurde. Auch dieser Interviewpartner war Sportflugpilot. Seine Angaben präzisieren die Aussagen des Fluglehrers in A-Stadt:

In „sechs von zehn Begegnungen“ eines Sportflugzeugs mit einer Militärmaschine käme es zu Belästigungen: Unter- oder Überflug durch das Kampfflugzeug in geringem Abstand oder dichtes Kreuzen. so daß der Heißluftstrahl das Sportflugzeug in Turbulenzen bringt. Auch auf die besondere Gefährdung von Sportfliegern beim Start und beim Landeanflug wies er hin.

Die Aussichtslosigkeit von Beschwerden führte er darauf zurück, dass die Militärmaschine in den meisten Fällen nicht zu identifizieren sei. Da er Kontakte zu Bundeswehrpiloten hat und sich in den

Strukturen der Luftwaffe auskennt, berichtet er weiter: Beschwerden

würden „auf alle Fälle ( … ) an Militärs“ gerichtet. Dort würde aber

‚eher augenzwinkernd ermahnt‘. ‚Unter Bundeswehrpiloten ist es eben „sportlich“, Sportflieger zu erschrecken, „wie ’ner Frau in den Arsch kneifen“.‘

3. Berufsalltag bei der Luftwaffe – Interview in B-Stadt

Das Betriebsklima bei der Luftwaffe wird im Interview in B-Stadt näher erläutert und illustriert. Über die Motivation der Piloten: ‚Die Leute kommen aus Begeisterung zum Fliegen zur Bundeswehr, sind vielleicht als Piloten-Bewerber bei der Lufthansa durchgefallen. Sie sind stolz auf ihre Hochleistung.‘

Zur Illustration der „Fliegerkumpanei“ wird die Sitte einer Trauerformation geschildert; sie werde für einen „Kameraden“ geflogen, der „abgeschmiert“ sei, wie es heiße. ‚Offiziell vorgeschrieben ist dieses Ritual nicht.‘

Das Interview gibt an anderer Stelle Aussprüche der Luftwaffenpiloten wieder, mit denen der Befragte nach eigenen Angaben ‚locker befreundet‘ ist: ‚Viele Übungsfluge wurden eigentlich nur gemacht, um die Piloten bei Laune zu halten. „Die Hälfte hätte auch ausgereicht, um den Verteidigungsauftrag zu erfüllen.“‚ Seiner Meinung nach – durch die Bundeswehrpiloten, die von den ‚perfekten Simulatoren‘ geschwärmt hätten, indirekt bestätigt – sei im ‚modernen Flugsimulator ( … ) das Fluggefühl fast identisch mit dem Gefühl im tatsächlichen Kampfflieger‘. Er habe selbst in einem allerdings älteren Modell gesessen. „Die Kabine reagiert, wie Du fliegst. Heute ist die Horizontsimulation perfekt möglich“. Ganze Luftgefechte könnten simuliert werden.

4. Beobachteter Rückgang der Tiefflughäufigkeit – Interviews, Informationsveranstaltung bei der FLIZ, Überflugaufzeichnung in Ebertsheim, Beobachtungen der Beiratsmitglieder in der Region Vorderpfalz, Interview in B-Stadt (Baden-Württemberg)

Schon in der Feldforschungsphase gaben viele der Befragten an, die Überflughäufigkeit habe seit einiger Zeit nachgelassen. Als Ausnahmen wurden die Tage um den 15. April 1986 erwähnt, das Datum der Bombardierung Libyens. Im Luftwaffenamt wollte man allerdings weder einen Rückgang der Übungsflüge noch einen Zusammenhang mit der Untersuchung bestätigen. Dennoch zeigt ein Schaubild der Zahl der Flüge über Ebertsheim deutlich, daß sie kurz nach Beginn der Fragebogenverteilung im Untersuchungsgebiet sank (siehe Graphik im Anhang).

Nach der Umfrage haben sie sich offenbar nicht wieder verstärkt; auf einer Beiratssitzung am 30.7.1986 in Bad Dürkheim meinte ein Beiratsmitglied mit Zustimmung der anderen Mitglieder bezüglich der Lärmsituation: „Seit da etwas geschieht“, er bezog sich auf die Untersuchung und das Engagement der Presse, „hat sich das zweifellos geändert“.

Bestätigt wird diese Beobachtung wiederum durch eine Aussage im Interview in B-Stadt im September 1986, darüberhinaus gibt es Hinweise darauf, daß die Tiefflüge auch bundesweit nachgelassen haben.

Der Interviewte gab an, auf seine Frage nach den Flugstunden der Luftwaffenpiloten erfahren zu haben, daß eine Direktive vom US-Headquarter und der Hardthöhe die Übungshäufigkeit eingeschränkt habe. Der Befehl sei mündlich ohne Begründung erteilt worden. Offiziell sei darüber nichts verlautbart worden, denn das hätte seiner Meinung nach ‚ein Schuldeingeständnis‘ bedeutet. ‚Man hätte zugegeben, daß die Tiefflüge in dieser Menge nicht notwendig waren. Und man hätte sich die Möglichkeit vergeben, die Zahl der Tiefflüge wieder zu erhöhen, wenn die Proteste nachlassen.‘

V-6

Protokoll eines Interviews im Mai 1986 in A-Stadt